目次

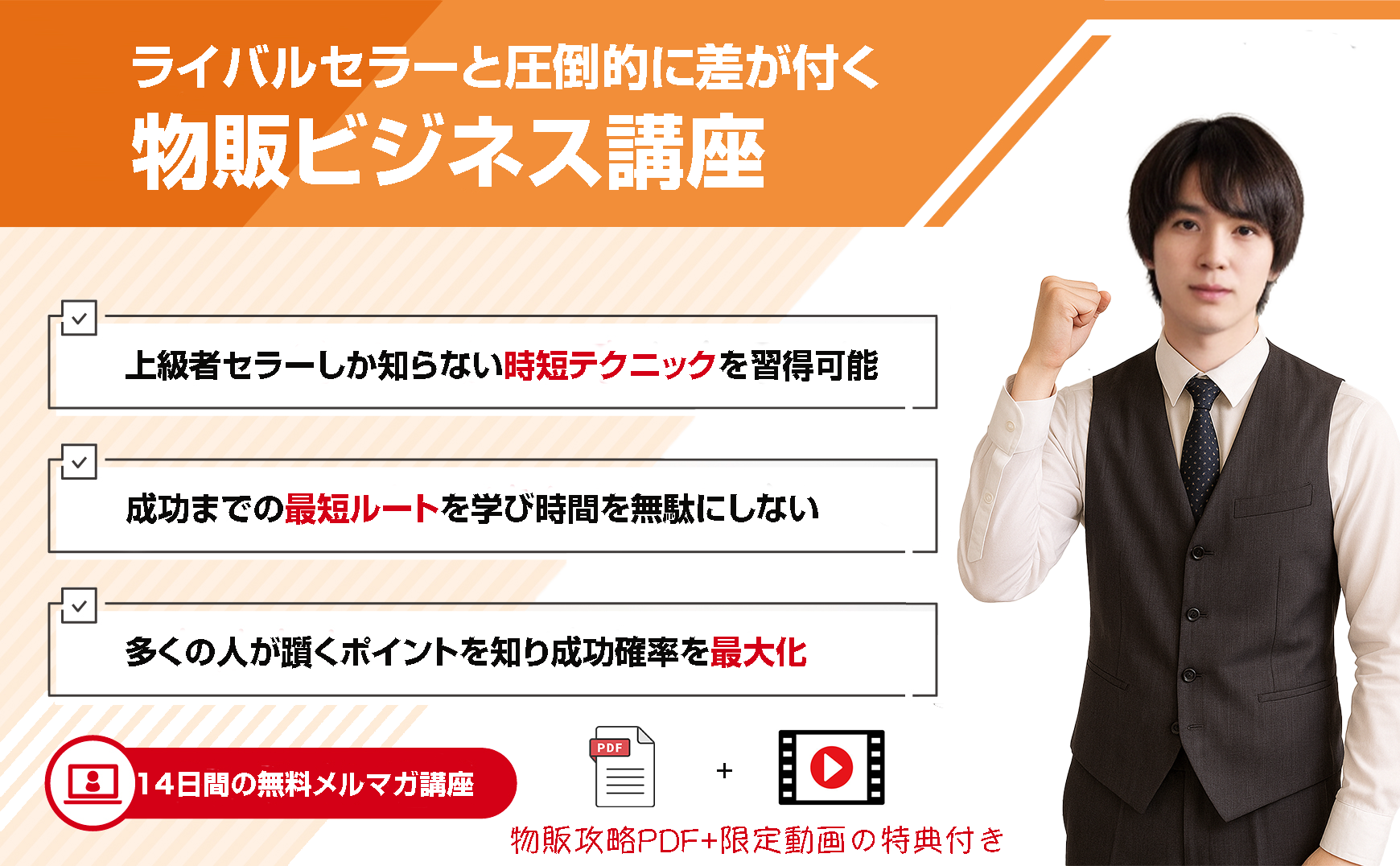

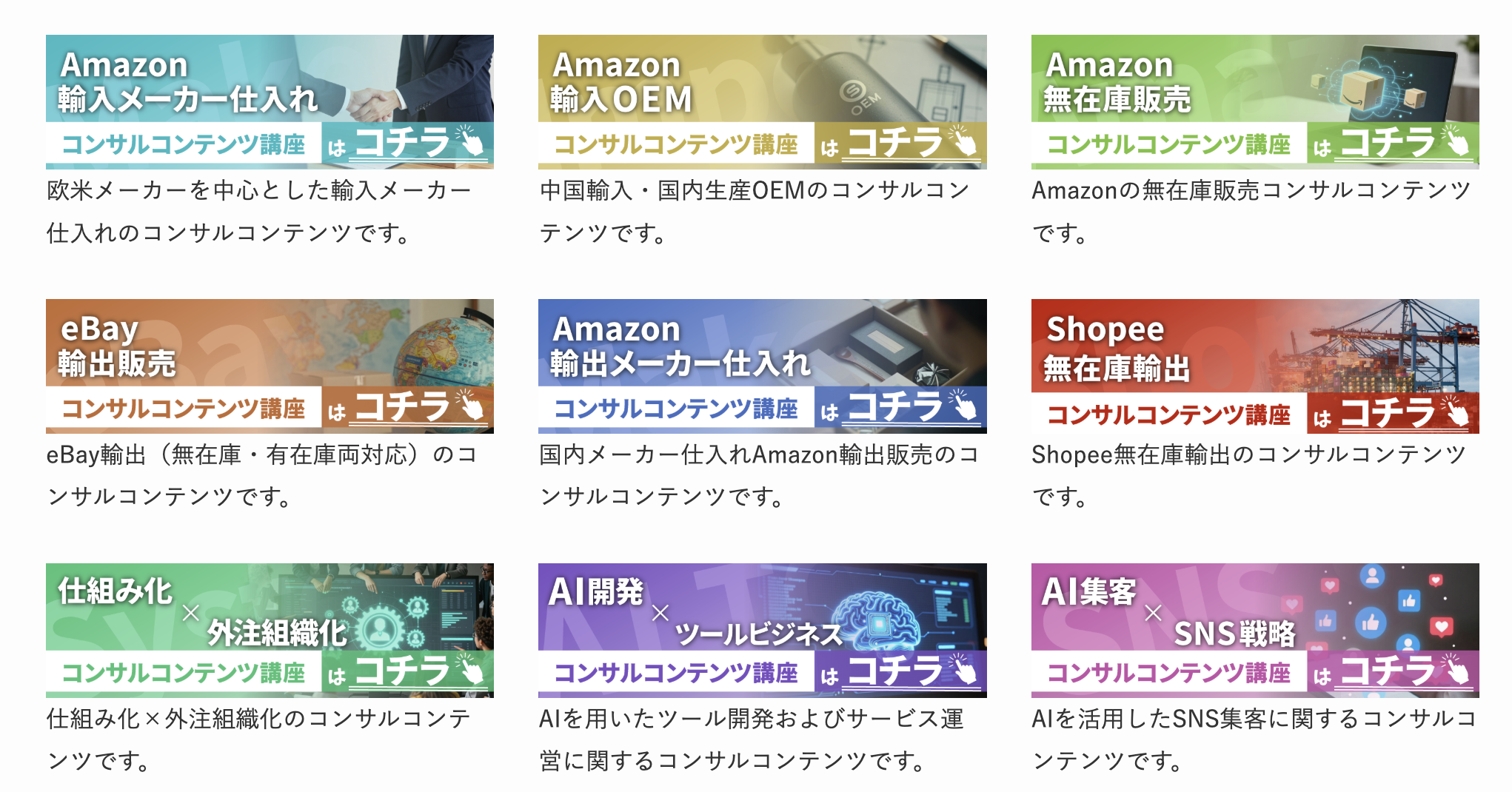

はじめに:メーカー仕入れの可能性を探る

輸入ビジネスを成功させる上で、仕入れは極めて重要な要素です。特に「メーカー仕入れ」は、中間業者を介さず製造元から直接商品を調達することで、高い利益率と独自性を実現できる方法として注目を集めています。

近年、ECプラットフォームの発展やオンラインコミュニケーションの進化により、個人でもメーカーと直接取引できる環境が整ってきました。これにより、以前は大企業や専門業者だけが享受できていたメリットを、個人事業主や小規模事業者も手にすることができるようになっています。

メーカー仕入れとは、商品を製造元から直接購入し、販売する方式のことです。卸売業者や中間業者を介さないため、コスト削減や品質管理の向上、新商品の迅速な市場投入など、複数のメリットがあります。特に、近年のインターネットの普及と技術の進化により、個人でも手軽にメーカー仕入れを行うことが可能となりました。一方で、初期投資が必要となることや、在庫リスクの管理などの注意点も存在します。

本記事では、メーカー仕入れの基本知識をはじめ、そのメリット・デメリット、成功のポイントについて詳しく解説し、個人でも取り組める具体的方法を紹介します。2025年の最新データや市場トレンドを踏まえ、メーカー仕入れを活用してビジネスの発展を目指す方々にとって、真に価値ある情報を提供します。

| Level1.メーカー仕入れを始めたい(目標月商0~100万円) | Level2.メーカー仕入れを磨きたい(目標月商100~300万円) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| マイルストーン | 行動 | ポイント | マイルストーン | 行動 | ポイント |

| 1-1. 行動するために全体像の把握を行う | 輸入ビジネスと輸出ビジネスどっちが稼げる?徹底比較の記事を読む | 自分に合っているものを選ぶ、メーカー仕入れに限れば輸入が優勢 | 2-1. メーカー仕入れのブランド成功事例を知る | メーカー仕入れのブランド成功事例の記事を読む | 事例研究によるイメージの構築は重要 |

| 1-2.リサーチ方法を学ぶ | メーカー仕入れのリサーチ方法の記事を読む | リサーチの段階で6割は勝負が付いている | 2-2.メーカー仕入れを中心に役立つ仕入れ交渉の方法を学ぶ | 輸入ビジネスの仕入れ交渉の方法の記事を読む | 事例はメーカー仕入れだがOEMでも役に立つ内容 |

| 1-3. 送料・発送方法について知る | メーカー仕入れの送料・発送方法の記事を読む | 安く送る方法を知って差をつける | 2-3.レバレッジを効かせる | 平均の2倍以上の融資を受ける方法の記事を読む | 物販ビジネスで融資は必須 |

| 1-4.関税について把握しておく | 輸入ビジネスの関税についての記事を読む | まずは海外のAmazon.comなどからの注文でもいいので買ってみる | 2-4.メーカー仕入れの失敗事例・注意点を学ぶ | メーカー仕入れは飽和して儲からない?の記事を読む | なぜ儲からない人がいるのか失敗事例を研究すれば怖いもの無し |

| 1-5. 法律が関係する商品を把握しておく | 輸入ビジネスで覚えておくべき法律一覧の記事を読む | 法律が関係する商品は最初は避けLevel3以上では積極的に扱っていく | 2-5.ヨーロッパ仕入れの輸入ビジネスについて学ぶ | ヨーロッパ輸入の方法の記事を読む | ヨーロッパ輸入の方が参入者が少なくチャンスが多い |

| 1-6.輸入ビジネスの外注かについて学ぶ | 輸入ビジネスの外注化でいい人材を見つける方法の記事を読む | 最終的に仕組み・組織を作った人間が強い | 2-6.展示会仕入れについて学ぶ | 輸入ビジネスの展示会仕入れの方法の記事を読む | 上級者の多くは一度は現地に足を運んでいる |

| 1-7.代行会社を選ぶ | 輸入代行会社の比較・選び方の記事を読む | 各種輸入ビジネスにおすすめの代行会社の比較 | 2-7.物販で自分が扱うべき商品ジャンルを絞る | 物販で扱うべき・参入すべき商品ジャンルや商品の決め方の記事を読む | この方法を知っていれば物販で扱うべき商品は実は自ずと決まる |

| 1-8.効率化のためにツールを導入する | 輸入ビジネスにおすすめのツール集の記事を読む | 商品リサーチ、広告運用・価格改定は必須であとは必要に応じて | 2-8.成果が出るまで時短して売上を加速させる | 輸入ビジネスのコンサルティングについての記事を読む | 初心者から上級者まで全て対応 |

背景が赤い以下のコンテンツに関してはコンサル受講者限定コンテンツになります。

| Level3. 輸入ビジネスを伸ばしたい(目標月商300~1000万円) | Level4.輸入ビジネスを深めたい(目標月商1000~3000万円) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| マイルストーン | 行動 | ポイント | マイルストーン | 行動 | ポイント |

| 3-1.中・上級者向けの商品リサーチの方法を知る | 商品リサーチの方法(相乗り出品編)の記事を読む | 月商1000万円までは卸仕入れ及び相乗り出品でも十分 | 4-1.法人設立から高額融資を勝ち取る方法まで学ぶ | 法人設立から融資を受けるまでの具体的なノウハウの記事を読む | 最重要テーマの一つ、成功までの流れを抑える |

| 3-2. 仕入れ交渉を行う | 独占卸を含む仕入れ交渉の方法の記事を読む | マーケティングオートメーションで寝ている時間も交渉を行う | 4-2.需要予測の方法を学ぶ | 在庫管理・需要予測の方法の記事を読む | 複数モールで販売するようになると特に力を入れる必要があるテーマ |

| 3-3. 成功者に共通する計画の立て方を学ぶ | 全ビジネスに応用できる計画の立て方の記事を読む | 何よりも優先して身につけておきたいテーマ | 4-3. Amazon外での販売を意識する | Amazon以外での販売を想定したビジネス設計の方法の記事を読む | 基本は楽天>自社EC>Yahooショッピング |

| 3-4.正しい価格設定の方法を学ぶ | 商品別の正しい価格設定の方法の記事を読む | 値段設定は甘く考えられがちなものの根拠を持った値段設定が可能に | 4-4. 外部広告の使い方を学ぶ | Amazon外集客の方法(広告編)の記事を読む | 成果が出る広告は決まっている、皆成果が出ない広告の運用を頑張っていてもったいない |

| 3-5.メーカー仕入れのリサーチ方法を学ぶ | 商品リサーチの方法(新規出品編)の記事を読む | 卸仕入れでも月商1000万円は達成可能 | 4-5.楽天での販売方法を学ぶ | 楽天の売上増加方法全集の記事を読む | Amazonと並ぶかそれ以上の売上を生み出すことが可能 |

| 3-6.Amazon(新規出品)での売上増加テクニックを全て学ぶ | Amazon内集客の方法の記事を読む | Amazonでのあらゆる売上増加方法をまとめています | 4-6.Yahooショッピングでの販売方法を学ぶ | Yahooショッピングでの売上増加方法の記事を読む | Tポイント、PayPay、ソフトバンクユーザー、ZOZOユーザーの取り込み |

| 3-7.組織化の方法を学ぶ | 外注化・自動化・組織化の方法の記事を読む | 事業売却を目指すなら必須 | 4-7.モールに頼らない販売方法を学ぶ | 自社ECでの売上増加方法の記事を読む | 自社ECで売りやすい商材は自社ECで売るのが鉄則 |

| 3-8.SNSによるAmazon外集客の全体像を抑える | Amazon外集客(SNS編)の記事を読む | 具体的な対策はこのレベルは不要なもののノウハウについては押さえておくのが吉 | 4-8.輸出入の法律の攻略の糸口を学ぶ | 輸出入の法律が関係する商品の具体的な取り扱い方法の記事を読む | 参入障壁があるこういった部分で差がつく |

| Level5. 物販ビジネスを極めたい(目標月商3000万円~) | ||

|---|---|---|

| マイルストーン | 行動 | ポイント |

| 5-1.ブランディングの方法を学ぶ | 売れ続けるブランドの育て方の記事を読む | ブランドの作り方を理解して長期的に安定した販売を行う |

| 5-2. R&Dに活用可能なデータ分析の手法を学ぶ | 物販における様々な分析手法の記事を読む | アンケート分析の手法など物販に関係する様々な数学的な分析手法を解説 |

| 3-3. Amazon外のSEO対策について学ぶ | Amazon外集客(SEO編)の記事を読む | 今でも重要なSEO対策の最新のやり方を掲載 |

| 3-4.Amazonアカウント売却の方法について学ぶ | Amazonアカウントの売却へ向けた数字作りの方法の記事を読む | M&Aはアカウント作成時から狙って行う |

| 3-5.実店舗に商品を卸す方法を学ぶ | 実店舗に商品を卸す方法の記事を読む | 商品によっては直販より卸した方がいい商品もあるのでそのやり方を解説 |

| 3-6.Instagramアカウントの育て方を学ぶ | Instagramアカウントの育て方の記事を読む | SNSマーケティングに欠かせないInstagarmとXアカウントの育て方を解説 |

| 5-7.Youtubeを活用した集客方法 | Youtubeを活用した集客方法の記事を読む | Youtubeを物販の仕組みの中に組み込む |

| 5-8.他のビジネスと相互作用させる | 物販ビジネスとシナジーを生み出しやすい他ビジネスの展開方法の記事を読む | 物販以外のビジネスと組み合わせ互いにいい影響を与える仕組みづくり |

| 5-EX.AI活用による外部集客コンサルティングを受ける | AI集客コンサルティングの募集についての記事を読む | 物販の完成系に必要な最後のピース |

1. メーカー仕入れの基本知識

1-1. メーカー仕入れとは何か

メーカー仕入れとは、商品を製造しているメーカーから直接購入する仕入れ方法です。中間業者を経由せずに製造元と直接取引を行うため、コスト面や情報面で大きなアドバンテージを得ることができます。

例えば、あるアパレルブランドの商品を販売するために、そのブランドのメーカーと契約を結び、直接商品を仕入れる場合がこれに当たります。また、工場と直接契約を結んでオリジナル商品を製造してもらうOEM(Original Equipment Manufacturing)もメーカー仕入れの一形態と言えるでしょう。

メーカー仕入れの最大の特徴は、サプライチェーンを短縮することで得られる様々な利点にあります。価格交渉の余地が広がる、製品情報を直接入手できる、商品開発に関与できるなど、ビジネスの可能性を大きく広げられる点が魅力です。

1-2. 他の仕入れ方法との比較

ビジネスにおける仕入れ方法は多岐にわたりますが、主要な方法とメーカー仕入れを比較してみましょう:

卸売業者からの仕入れ

- メリット: 少量から購入可能、多様な商品を一度に仕入れられる

- デメリット: メーカー仕入れに比べてコストが高い、独自性が出しにくい

- 比較: メーカー仕入れはコスト面で優位だが、最小発注数量が多い傾向がある

せどり(転売目的の仕入れ)

- メリット: 初期投資が少なく始められる、参入障壁が低い

- デメリット: 利益率が低い、継続性に欠ける、競合が多い

- 比較: メーカー仕入れは長期的な事業構築に向いており、持続可能なビジネスモデルを作りやすい

海外輸入

- メリット: 低価格で仕入れられる可能性がある、独自商品を見つけやすい

- デメリット: 輸送コスト、関税、言語の壁、品質管理の難しさ

- 比較: メーカー仕入れの一形態でもあるが、国内メーカーに比べると品質管理やコミュニケーションに課題がある

消化仕入れ

- メリット: 在庫リスクがない、資金負担が少ない

- デメリット: 利益率が低い、取引条件が厳しいことが多い

- 比較: メーカー仕入れは自由度が高いが、在庫リスクを伴う

これらの比較から、メーカー仕入れは「高い利益率」「ビジネスの自由度」「長期的な事業構築」を重視する場合に適した方法であることがわかります。一方で、初期資金や在庫リスクの観点からは、他の方法の方が始めやすい場合もあります。

1-3. メーカー仕入れに必要な準備と心構え

メーカー仕入れを成功させるためには、単に「メーカーから商品を買う」という以上の準備と心構えが必要です。以下のポイントに特に注意しましょう:

ビジネス基盤の整備

- 独自ドメインのメールアドレス: 信頼性を高めるために必須

- 固定電話番号: メーカーによっては必須要件となる場合も

- 自社ウェブサイト: 事業の概要や取り扱い商品などの情報を掲載

- 法人口座(可能であれば): 特に大手メーカーとの取引では有利

市場調査とリサーチ

- 競合分析:類似商品の価格帯、販売チャネル、販売戦略の調査

- 需要予測:売れる可能性のある数量を事前に検討

- トレンド把握:業界の動向や消費者ニーズの変化を理解

メンタル面の準備

- 断られることへの耐性:多くのメーカーから断られても諦めない姿勢

- 長期的な視点:すぐに成果が出なくても継続する覚悟

- 交渉マインド:Win-Winの関係構築を目指す姿勢

資金計画

- 初期投資の見積もり:最小発注数量を満たすための費用

- 運転資金の確保:在庫保管、マーケティング、運営コストなど

- リスク管理:売れ残りの可能性も考慮した資金計画

メーカー仕入れは一朝一夕で成功するものではありません。特に初心者の場合、多くのメーカーからの断りや交渉の難しさに直面することを覚悟しておく必要があります。しかし、適切な準備と粘り強い姿勢があれば、成功への道は開けるはずです。

2. メーカー仕入れの詳細なメリット分析

2-1. コスト削減と利益率向上

メーカー仕入れの最も大きなメリットの一つが、コスト削減による利益率の向上です。中間業者を介さないことで、通常の仕入れ方法に比べて大幅なコスト削減が可能になります。

具体的なコスト削減要素

- 中間マージンのカット: 卸売業者のマージン(通常10%〜30%)を削減

- 大量仕入れによる割引: メーカーと直接契約することで数量割引を獲得

- 物流コストの最適化: メーカーから直接配送することで物流を効率化

- 返品・交換コストの削減: 品質管理が容易になることで不良品対応コストを削減

利益率への影響

一般的に、メーカー仕入れでは15%〜25%程度の利益率が見込めるとされています。これは通常の小売業の利益率(10%前後)と比較しても高い水準です。特に独占販売契約を結べた場合は、30%以上の利益率も珍しくありません。

実例

あるアパレル商品を例にとると:

- 卸売業者経由: 仕入価格3,000円 → 販売価格5,000円(利益2,000円、利益率40%)

- メーカー直接: 仕入価格2,000円 → 販売価格5,000円(利益3,000円、利益率60%)

このように、同じ販売価格でも利益率に大きな差が生まれます。さらに、価格競争力を高めることもできるため、市場での優位性を確保しやすくなります。

2-2. 品質管理の容易さとトレーサビリティ

メーカーと直接取引することで、品質管理が格段に容易になります。これは消費者の信頼を獲得し、ブランド価値を高める上で非常に重要な要素です。

品質管理の向上

- 製造工程の透明性: メーカーから直接情報を得ることで、製造工程や品質基準を把握

- 早期の品質問題発見: 問題が発生した場合も、直接メーカーと連携して迅速に対応

- 仕様変更への対応: 品質向上のための仕様変更を直接依頼することも可能

トレーサビリティの実現

トレーサビリティとは、製品の生産から消費者に届くまで(あるいは廃棄まで)の一連の工程を記録し、追跡可能な状態にすることです。メーカー仕入れでは以下のようなトレーサビリティのメリットが得られます:

- 原材料から最終製品までの追跡: 商品の原材料や製造条件を明確に把握

- ロット管理の徹底: 製造ロットごとの品質データを管理し、問題発生時の対象範囲を特定

- リコール対応の迅速化: 万が一の場合も、影響範囲を最小限に抑えつつ迅速に対応

消費者信頼への影響

2024年の消費者調査によると、商品の生産背景や品質管理プロセスに関する透明性が購買決定に影響するという回答が68%に上っています。メーカー仕入れを通じてトレーサビリティを確保することは、現代の消費者ニーズに応える重要な戦略と言えるでしょう。

2-3. 市場投入の迅速性

メーカーと直接取引することで得られる大きなメリットの一つに、新商品やトレンド商品の迅速な市場投入があります。

スピードのメリット

- 新製品情報の早期入手: メーカーから直接、新製品の情報を早期に得られる

- 先行販売の可能性: 良好な関係を構築できれば、先行販売の権利を獲得できることも

- 市場動向への迅速な対応: 需要の変化に合わせた商品ラインナップの調整が容易

具体的なスピードアドバンテージ

一般的に、メーカー仕入れでは卸売業者を経由する場合に比べて、1〜2ヶ月程度早く新商品を市場に投入できると言われています。この時間的アドバンテージは、特に流行の変化が早い業界(アパレル、家電、美容など)において大きな競争優位性となります。

事例分析

例えば、ある家電製品の新モデル発売時:

- 卸売経由: メーカー発表から1〜2ヶ月後に入荷

- メーカー直接: メーカー発表と同時または1週間以内に入荷

この差は初期の売上に大きく影響し、特に話題性の高い商品では「いち早く取り扱っている」ことによるブランド価値向上にもつながります。

2-4. 独自の商品ラインナップ構築

メーカー仕入れの重要なメリットとして、他社との差別化を図れる独自の商品ラインナップ構築が挙げられます。

差別化の方法

- 独占販売権の獲得: 特定商品の独占販売権を獲得し、他社との完全な差別化を実現

- カスタマイズ商品の開発: メーカーと協力して自社専用の仕様やデザインを開発

- 限定品の取り扱い: 限定カラーやスペシャルエディションなどの特別商品を展開

独自性がもたらす効果

独自の商品ラインナップは、以下のような効果をもたらします:

- 価格競争からの脱却: 他では手に入らない商品は価格比較の対象外となる

- リピート率の向上: 目的の商品を求めて顧客が再訪する確率が高まる

- ブランド認知の向上: 独自商品がきっかけで口コミやSNSでの拡散が期待できる

成功事例

あるインテリア雑貨店は、北欧の小規模メーカーと独占販売契約を結び、日本市場ではその店舗でしか手に入らない商品ラインを展開しました。結果として、商品の希少性と品質の高さが評判となり、通常の3倍の利益率を維持しながらも安定した需要を創出することに成功しています。

2-5. ビジネスの自由度向上

メーカー直取引により得られる自由度の向上は、ビジネス戦略を柔軟に展開する上で非常に重要です。

自由度の具体的な側面

- 価格設定の柔軟性: 中間マージンがない分、価格戦略の幅が広がる

- プロモーション戦略の自由: セールやキャンペーンなどのタイミングを自社で決定可能

- 商品構成の最適化: 市場の反応に応じて、迅速に商品構成を変更可能

- ブランディングの一貫性: 商品から販売方法まで一貫したブランド戦略を展開可能

ビジネス戦略への影響

この自由度は様々なビジネス戦略の実行を可能にします:

- 季節性に合わせた展開: 需要予測に基づいて季節商品を先行投入

- 地域特性に応じた展開: 地域ごとの需要差を考慮した品揃えの最適化

- 顧客セグメント別戦略: ターゲット層に特化した商品開発や販売戦略

戦略的価格設定の例

メーカー直取引の自由度を活かした価格戦略の例:

- 新規顧客獲得のための期間限定特別価格

- 高利益商品とセット販売による平均利益率の向上

- 長期的な顧客関係構築のための会員価格制度

このような戦略的な価格設定は、中間業者がいる場合には実施が難しい場合が多いです。メーカー直取引によって得られる自由度は、ビジネスの創造性と成長可能性を大きく広げるのです。

3. メーカー仕入れのデメリットと課題

メーカー仕入れには多くのメリットがある一方で、無視できないデメリットや課題も存在します。これらを理解し、適切に対処することが成功の鍵となります。

3-1. 初期投資の必要性

メーカー仕入れでは、卸売業者を介した仕入れに比べて一般的に初期投資額が大きくなる傾向があります。

初期投資の具体的な内訳

- 最小発注数量(MOQ)を満たすための費用: 多くのメーカーは最低ロット数を設定

- 取引開始のための審査費用: 場合によっては審査費用や初回取引保証金が必要

- 商品保管のための設備投資: 大量の在庫を管理するための倉庫や設備

- ブランディングや販促のための投資: オリジナル包装、カタログ作成など

資金準備の目安

業界やメーカーにより大きく異なりますが、一般的な目安として:

- 小規模な国内メーカー: 30万円〜100万円

- 中規模の国内メーカー: 100万円〜300万円

- 大手メーカー: 300万円〜

- 海外メーカー(特に中国): 20万円〜100万円(ただし輸送費・関税等を考慮)

初期投資リスクの軽減策

- 段階的な取引拡大: 小規模な試験的取引からスタートし、実績を作って条件交渉

- 複数メーカーの比較検討: 同様の商品を扱う複数メーカーの条件を比較

- 共同仕入れの検討: 他の小売業者と共同で発注することでコスト分散

- 資金調達手段の多様化: 融資やクラウドファンディングなどの活用

3-2. 最小発注数量(MOQ)の問題

メーカー直取引の大きな課題の一つが、最小発注数量(Minimum Order Quantity: MOQ)の要求です。

MOQの実態

業界別の一般的なMOQの例:

- アパレル: 100〜300点/デザイン

- 家電製品: 50〜100台/モデル

- 食品・飲料: 500〜1,000個/アイテム

- 化粧品: 300〜500個/製品

これらの数量は、特に個人や小規模事業者にとっては大きな負担となる場合があります。

MOQ問題への対処法

- 交渉による削減: 長期的な取引を前提に、初回のみMOQを下げてもらう交渉

- 複数アイテム合算: 複数の商品を組み合わせて最小発注金額を満たす方法

- OEMからの開始: 自社ブランド商品から始めることで、条件を柔軟にする

- 段階的発注の提案: 初回は少量、売れ行きに応じて追加発注を約束する方法

実例

あるインテリア小物の販売者は、MOQ500個の条件に対し、「まずは100個での試験販売、1ヶ月以内に追加400個を確約」という条件でメーカーの了承を得ることに成功しました。実績を重ねることで信頼関係が構築され、その後の取引ではより柔軟な条件を獲得できたケースもあります。

3-3. 在庫リスク管理

メーカー仕入れでは、一度に大量の商品を仕入れることが多いため、在庫リスクが高まります。このリスクを適切に管理することが重要です。

在庫リスクの具体例

- 売れ残りによる資金の固定化: 商品が予想より売れず、資金が在庫として固定

- 保管コストの増大: 長期保管による倉庫費用の増加

- 商品価値の低下: 流行の変化や市場飽和による商品価値の下落

- 商品の劣化: 特に食品や化粧品など、消費期限のある商品のロス

在庫リスク管理の方法

需要予測の精度向上:

- 過去の販売データの分析

- 市場トレンドのモニタリング

- 季節変動の考慮

適切な在庫計画:

- 安全在庫水準の設定

- ABC分析による在庫管理の優先順位付け

- JIT(Just-In-Time)発想の部分的導入

在庫処分戦略の事前準備:

- 段階的な値引き販売計画

- 別販路(アウトレット等)の確保

- 返品条件の交渉(可能な場合)

データに基づく管理の重要性

2024年の物流業界の調査によると、適切な在庫管理システムを導入している企業は、そうでない企業に比べて在庫コストを平均23%削減できているというデータがあります。適切なツールとシステムの導入は、在庫リスク管理において重要な役割を果たします。

3-4. 契約条件のハードル

メーカーと直接取引を行うためには、様々な契約条件をクリアする必要があります。これが特に個人や小規模事業者にとって大きなハードルとなることがあります。

一般的な契約条件

- 法人格の要求: 多くの大手メーカーは法人との取引を前提としている

- 取引実績の要求: 過去の販売実績や取引実績の証明を求められる

- 最低取引金額: 年間の最低取引金額が設定されていることがある

- 販売チャネルの制限: 特定のプラットフォームでの販売を禁止されることも

- 支払い条件: 前払いや厳格な支払い期限の設定

ハードルを下げる交渉戦略

- ビジネスプランの提示: 具体的な販売計画や市場機会を説明

- 差別化ポイントのアピール: 自社の強みや独自販路の存在をアピール

- 段階的な関係構築: まずは小規模な取引から始め、信頼関係を構築

- 専門知識のアピール: 業界や製品に関する専門知識をアピール

交渉成功の事例

あるECショップ運営者は、特定のニッチ市場(アウトドア愛好家向け)に特化した販売戦略と、Instagram上の5万人のフォロワーを持つインフルエンサーとの協力関係をアピールすることで、通常は法人のみと取引していた老舗メーカーとの契約に成功しました。

このように、自社の強みや市場への独自のアプローチを明確に示すことで、一般的な契約条件のハードルを克服できる可能性があります。

4. 個人でもメーカー仕入れは可能か

4-1. 個人メーカー仕入れの実現可能性

結論から言えば、個人でもメーカー仕入れは十分に可能です。特に近年のEC市場の拡大とデジタルコミュニケーションの普及により、個人事業主がメーカーと直接取引する事例は増加しています。

個人でも取引可能なメーカーの特徴

- 中小規模のメーカー: 大手に比べて柔軟な取引条件を提示しやすい

- 新興メーカー: 販路拡大に積極的で、個人事業主との取引にも前向き

- 海外メーカー(特に中国): 個人との取引に抵抗が少なく、小ロットにも対応

- OEMに対応しているメーカー: 製造受託を主業務とするメーカーは柔軟性が高い

個人取引におけるメーカーの判断基準

メーカーが個人との取引を判断する際の主な基準:

- 販売計画の具体性: 明確な販売戦略と販路の説明

- 専門知識と情熱: 製品と市場への理解度と熱意

- 支払い能力と信頼性: 財務状況や過去の取引実績

- コミュニケーション能力: 円滑なやり取りができる能力

個人でも専門性や独自の販路をアピールし、信頼関係を構築できれば、多くのメーカーとの取引が可能になります。

4-2. 個人取引に必要な条件と準備

個人がメーカーと直接取引するためには、以下の条件と準備が重要です:

基本的な事業基盤

ビジネスとしての体裁:

- 独自ドメインのメールアドレス(例:contact@yourbusiness.com)

- 事業名・屋号の決定と使用

- 名刺の作成(肩書きは「代表」など)

オンラインプレゼンス:

- 専門的なウェブサイト(WordPressなどで作成可能)

- SNSアカウントの整備と定期的な発信

- レビューや実績の蓄積(可能であれば)

財務面の準備:

- 事業用銀行口座の開設(個人事業主でも可能)

- 仕入れ資金の確保(最低でも50〜100万円程度)

- 収支計画と資金繰り表の作成

専門知識の習得

- 業界知識: 扱う商品カテゴリーの市場動向、競合情報、規制など

- 製品知識: 素材、製造工程、品質基準、関連法規(PSEマークなど)

- 販売知識: 価格設定、マーケティング手法、顧客心理学

メーカーへのアプローチ準備

- 自己紹介資料: 事業概要、実績、販売計画をまとめた資料

- サンプル要求計画: どの商品のサンプルが必要か、評価基準は何か

- 質問リスト: 製品仕様、最小発注量、納期、支払条件など

これらの準備を整えることで、個人事業主であってもメーカーから信頼される取引先としての印象を与えることができます。

4-3. 個人の成功事例分析

実際に個人でメーカー仕入れに成功した事例を分析してみましょう:

事例1: 特化型アウトドア用品店を展開したAさん

- スタート時の状況: アウトドア愛好家として個人ブログを運営していた

- 成功要因:

- 特定のニッチ(ウルトラライトハイキング)に特化

- SNSでのインフルエンサー的地位の確立(フォロワー2万人)

- メーカーへの詳細なフィードバック提供

- 成果: 5ヶ月目で月商200万円、利益率25%を達成

事例2: 美容家電の個人輸入販売を行ったBさん

- スタート時の状況: 美容師として10年の経験を持ち、副業として開始

- 成功要因:

- 韓国メーカーへの直接交渉(韓国語を独学)

- YouTube動画での製品レビュー配信

- サロン向け専門販路の開拓

- 成果: 開始から1年で月利80万円を安定して獲得、2年後に法人化

事例3: ペット用品のメーカー直取引を実現したCさん

- スタート時の状況: ペット関連のInstagramアカウントを運営(フォロワー3万人)

- 成功要因:

- 独自のブランドコンセプト(エコフレンドリーなペット用品)の確立

- 国内小規模メーカーとの関係構築

- クラウドファンディングでの実績作り(目標額の150%達成)

- 成果: 2024年、月商300万円、3名のチームに拡大

成功事例に共通する要素

- 明確な専門性: 全員が特定分野の専門知識や経験を持っていた

- オンラインでの存在感: SNSやブログでの情報発信を基盤に構築

- 段階的な拡大: いきなり大規模化せず、実績を積み重ねながら成長

- 独自の価値提案: 単なる「安売り」ではなく、独自の価値を提供

これらの事例から、個人でも明確な専門性と戦略を持ち、着実に実績を積み上げることで、メーカー仕入れビジネスで成功できることがわかります。

4-4. 法人化すべきタイミング

個人でメーカー仕入れを始めても、事業の成長に伴い法人化を検討するタイミングが訪れます。法人化の判断基準とそのメリットを解説します。

法人化を検討すべき状況

- 売上規模の拡大: 年商800万円〜1,000万円を超えてきた場合

- 取引先の要請: 大手メーカーや取引先から法人格を求められた場合

- リスク管理: 在庫規模や取引額が大きくなり、個人のリスクとして大きすぎる場合

- 節税メリット: 所得税より法人税の方が有利になってきた場合

- 資金調達: 融資や投資を受けるために法人格が必要な場合

法人化のメリット

- 信頼性の向上: 法人であることで取引先からの信頼が高まる

- 取引範囲の拡大: 大手メーカーやチェーン店との取引が可能になる

- 節税効果: 一定の所得水準を超えると法人税の方が有利になる

- 事業継続性: 個人の状況に左右されない事業体制の構築

- 資金調達の容易さ: 融資や資本提携などの選択肢が広がる

法人形態の選択

- 合同会社(LLC): 設立費用が比較的安く、運営の自由度が高い

- 株式会社: 社会的信用度が高く、将来的な拡大や資金調達に有利

- 一般社団法人: 特定の理念に基づくビジネスの場合に検討

実例:法人化のタイミング

あるアウトドア用品の個人販売者は、年商が800万円を超え、さらに海外メーカーとの独占販売契約の話が進んだタイミングで合同会社を設立しました。法人化後は、取引できるメーカーの幅が広がり、2年で売上を3倍に拡大することに成功しています。

法人化は単なる形式的な変更ではなく、事業の成長戦略の一環として捉えることが重要です。自社の状況と将来計画を踏まえ、適切なタイミングで検討することをお勧めします。

5. メーカー仕入れの実践方法

5-1. メーカーの探し方(国内・海外)

メーカー仕入れの第一歩は、自社の販売戦略に適したメーカーを見つけることです。国内と海外それぞれの特性を理解し、効率的な探索方法を実践しましょう。

国内メーカーの探し方

展示会・見本市への参加:

- FOODEX JAPAN(食品)

- 東京インターナショナル・ギフト・ショー

- 国際雑貨EXPO これらの展示会では、直接メーカーの担当者と会話でき、サンプル品も確認できます。

業界団体や協会のディレクトリ:

- 日本化粧品工業連合会

- 日本アパレル産業協会

- 日本玩具協会 これらの団体は会員メーカーのリストを公開していることが多いです。

競合商品のメーカー調査:

- 商品パッケージの製造者情報

- 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)での製造者検索

- 企業ウェブサイトの「OEM製造承ります」セクション

オンライン卸サイトの活用:

- スーパーデリバリー

- alibaba Japan

- NETSEA

参照:国内メーカー仕入れの方法

海外メーカーの探し方

オンライン卸プラットフォーム:

- Alibaba.com

- Global Sources

- Made-in-China.com

- DHgate

海外展示会(オンライン参加も可能):

- Canton Fair(中国輸出入商品交易会)

- CES(家電)

- Cosmoprof(美容)

業界特化型ディレクトリサイト:

- ThomasNet(工業製品)

- Europages(ヨーロッパ企業)

- IndiaMart(インド企業)

SNSを活用した探索:

- LinkedIn: 業界キーワードとmanufacturer/factoryで検索

- Instagram: #manufacturer #factory #wholesaleなどのハッシュタグ検索

メーカー選定の基準

信頼性と品質:

- 設立年数、規模、主要取引先

- 認証(ISO、HACCP、GMP等)の有無

- サンプル品の品質

取引条件の柔軟性:

- 最小発注数量(MOQ)

- 支払条件(前払い、後払い、L/C等)

- カスタマイズ対応の可否

コミュニケーション:

- 返信の速さと正確さ

- 言語対応(特に海外の場合)

- 問題解決への姿勢

この初期段階で時間をかけて調査することが、後のトラブル回避と良好な取引関係構築に繋がります。

参照:海外メーカー仕入れの方法

5-2. 交渉の進め方と具体的なメール例文

メーカーとの交渉は、長期的なビジネス関係の基盤となる重要なステップです。効果的な交渉のアプローチと実際に成功率の高いメール例文を紹介します。

交渉の基本ステップ

- 初期コンタクト: 自己紹介と興味表明

- 情報収集: 製品カタログ、価格表、最小発注数量の確認

- サンプル依頼: 品質確認のためのサンプル注文

- 取引条件交渉: 価格、数量、納期、支払条件の調整

- 契約締結: 合意条件の文書化と契約書の取り交わし

初回コンタクトメールの例文(日本語)

件名:【取引開始のご相談】御社製品の販売について

○○株式会社

ご担当者様

お世話になっております。ECサイト「○○ストア」を運営しております山田太郎と申します。

この度、御社の「○○シリーズ」製品に非常に関心を持ち、弊社のオンラインストアでの取り扱いを検討しております。特に「○○製品」は、当社のターゲット層である30〜40代の女性に非常に魅力的な商品だと考えております。

弊社の概要:

・運営サイト:○○ストア(月間訪問者数約10,000人)

・主要販売チャネル:自社ECサイト、Amazon、楽天市場

・取扱商品ジャンル:○○関連商品

・設立:20XX年(実績X年)

つきましては、以下の情報をご提供いただければ幸いです。

1. 最新の製品カタログ

2. 卸売価格表

3. 最小発注数量

4. お取引条件(支払い条件、納期等)

また、可能であれば「○○製品」のサンプルをご提供いただくことは可能でしょうか。送料を含む費用は弊社で負担いたします。

ご多忙中恐れ入りますが、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

山田太郎

ECサイト「○○ストア」代表

TEL:090-XXXX-XXXX

Email:yamada@○○○.com

Website:https://www.○○○.com

英語での初回コンタクトメール例(海外メーカー向け)

Subject: Inquiry about Wholesale Partnership from Japanese Online Retailer

Dear Sales Team,

My name is Taro Yamada, the founder of [Your Store Name], an online retail business based in Japan specializing in [your niche]. I am reaching out because I am very interested in distributing your [specific product line] in the Japanese market.

About our business:

- Established in [year]

- Monthly website visitors: 10,000+

- Sales channels: Our own e-commerce site, Amazon Japan, Rakuten

- Current product focus: [your current products]

I believe your products would be an excellent fit for our customer base because [specific reason - e.g., quality, design, uniqueness, etc.]. The Japanese market has shown increasing demand for [product category] in recent years.

I would appreciate if you could provide the following information:

1. Your current product catalog

2. Wholesale price list

3. Minimum order quantities

4. Payment terms and shipping options to Japan

5. Sample availability and costs

If samples are available, I would be happy to cover all associated costs including shipping.

I look forward to exploring a potential business relationship with your company and introducing your excellent products to the Japanese market.

Thank you for your time and consideration.

Best regards,

Taro Yamada

Founder & CEO, [Your Store Name]

Phone: +81-XX-XXXX-XXXX

Email: [your email]

Website: [your website]

交渉のコツと注意点

- 専門性をアピール: 業界や商品に関する知識をさりげなく示す

- 具体的な販売計画: 「なぜ」その商品を取り扱いたいのか、明確な理由と計画を伝える

- 相手の立場を尊重: 一方的な条件提示ではなく、Win-Winの関係を模索する姿勢

- 迅速な返信: メーカーからの返信には24時間以内に返答する

- 段階的アプローチ: いきなり大量発注の交渉ではなく、まずは信頼関係の構築を優先

5-3. 契約時の注意点

メーカーとの契約は、安定したビジネス関係の基盤となります。契約時には以下の点に特に注意しましょう。

契約書に含めるべき重要項目

取引条件の明確化:

- 価格(通貨単位、税込/税抜の区別を明確に)

- 最小発注数量と頻度

- 納期と配送条件

- 支払条件(支払い期限、方法、通貨)

品質保証と返品条件:

- 品質基準の明確化

- 不良品の定義と対応プロセス

- 返品・交換の条件と費用負担

- 品質検査の方法

独占販売や地域制限:

- 販売地域や販売チャネルの制限

- 独占販売権の範囲と条件

- 最低販売数量の要件

- 契約更新の条件

知的財産権の扱い:

- 商標やブランド名の使用許可範囲

- 製品画像や説明文の使用権

- OEMの場合のデザイン所有権

契約期間と解約条件:

- 契約期間の明確化

- 更新手続きのプロセス

- 解約通知の期限

- 解約時の在庫処理

契約時の法的注意点

準拠法と管轄裁判所:

- 国際取引の場合、どの国の法律が適用されるか

- 紛争が生じた場合の解決方法(調停、仲裁など)

不可抗力条項:

- 天災、戦争、疫病などの事態における責任免除

- 不可抗力時の通知義務と対応

秘密保持義務:

- 取引条件や価格情報の機密保持

- 製品情報や技術情報の保護

初心者が陥りやすい契約上の落とし穴

- 口頭合意への過信: 必ず重要な合意事項は文書化する

- 独占販売権の曖昧さ: 「独占」の範囲(地域、期間、チャネル)を明確にする

- 最低購入義務の見落とし: 継続的な契約では最低購入量が設定されることが多い

- 為替リスクの未考慮: 国際取引では為替変動のリスク負担を明確にする

- 契約更新の自動条項: 自動更新の場合、解約通知期限を確認する

専門家の助言を求めるべき状況

- 海外メーカーとの契約書(特に英語以外の言語の場合)

- 大規模な取引(金額が高額な場合)

- 独自のOEM製品開発を含む契約

- 独占販売権や地域制限を含む複雑な契約

適切な契約書の作成には弁護士などの専門家のサポートを受けることも検討してください。一時的なコストがかかっても、将来的なトラブルを防ぐ投資と考えましょう。

5-4. 成功率を高めるポイント

メーカー仕入れの成功率を高めるためには、以下のポイントに注力することが重要です。

信頼関係の構築

約束の厳守:

- 支払いは必ず期日内に行う

- 合意した発注量を守る

- スケジュールや納期の遵守

透明なコミュニケーション:

- 問題が発生した場合は迅速に共有

- 販売状況や市場フィードバックの共有

- 定期的な進捗報告とミーティング

現場訪問と対面関係:

- 可能であれば工場や事務所を訪問

- オンライン会議でも顔を見せる機会を作る

- 展示会などでの定期的な対面ミーティング

差別化戦略の実践

独自の市場ポジション:

- 特定のニッチ市場への特化

- 独自の顧客層の開拓

- 競合が少ない販売チャネルの活用

付加価値サービスの提供:

- 丁寧なカスタマーサポート

- 詳細な商品説明やコンテンツ

- 独自のパッケージングやギフトオプション

ブランドストーリーの構築:

- 商品の背景や製造ストーリーの発信

- メーカーの歴史や職人技の紹介

- 持続可能性やエシカルな側面のアピール

データ駆動型の意思決定

販売データの分析:

- 商品別の売上・利益率の定期的な分析

- 顧客セグメント別の購買パターン把握

- 季節変動や市場トレンドの追跡

在庫管理の最適化:

- ABC分析による在庫管理の優先順位付け

- 適正在庫水準の定期的な見直し

- 需要予測モデルの改善

市場フィードバックの収集:

- 顧客レビューの体系的な分析

- 返品理由のデータ化と対策

- 競合製品との比較データ収集

実践的な成功率向上テクニック

「一石二鳥」の商品選定:

- 複数の販路で販売できる商品を選ぶ

- 季節を超えて販売可能な商品の重視

- 関連商品や消耗品がある製品の選定

リスク分散:

- 複数のメーカーとの取引関係構築

- 異なるカテゴリーの商品ラインナップ

- 様々な価格帯の商品取り扱い

小さな成功からの拡大:

- 初期は少量多品種よりも少品種に集中

- 成功実績を基にした取引条件の改善交渉

- 段階的な商品カテゴリー拡大

メーカー仕入れの成功率は、個別の取引の成功だけでなく、持続可能なビジネスモデルの構築にあります。短期的な利益よりも、長期的な関係構築と成長を重視することが、真の成功への鍵となります。

6. メーカー仕入れとAmazonビジネス

6-1. Amazonブランド登録のメリット

メーカーから直接仕入れた商品をAmazonで販売する際、「Amazonブランド登録」は大きなアドバンテージとなります。その具体的なメリットを解説します。

ブランド保護の強化

偽造品や不正販売者の排除:

- 商標を保護するツールが利用可能

- 不正出品者の報告と削除が簡易化

- 自動監視システムによる模倣品検出

価格競争からの保護:

- 独自のブランド展開により差別化

- プライスマッチングの対象から外れやすい

- 独占販売権との組み合わせで価格維持が容易に

マーケティング・ブランディングの強化

A+コンテンツの利用:

- 高品質な商品詳細ページの作成

- 画像と説明文の拡張表示

- ブランドストーリーの展開

ブランドストアの作成:

- カスタマイズ可能な専用ストアページ

- 複数の商品カテゴリーやコレクションの展示

- 独自のブランドイメージの構築

スポンサープロダクト広告の強化:

- ブランド専用の広告フォーマット

- 競合ブランドのキーワードでの広告表示

- 詳細な広告パフォーマンス分析

セールス強化機能

Amazon Posts:

- SNS風のフィード形式で商品を紹介

- 関連カテゴリーページに表示される

- ブランドの世界観を表現しやすい

Amazon Live:

- ライブストリーミングでの商品紹介

- リアルタイムな顧客とのコミュニケーション

- デモンストレーションやQ&A機会の創出

プライムバッジの取得しやすさ:

- FBA(フルフィルメント by Amazon)との組み合わせで配送速度向上

- プライム会員向けの露出増加

- 購入率の向上につながる

データ分析ツールの利用

Brand Analytics:

- 検索キーワードランキング

- 購入行動の分析

- ブランド比較データ

顧客インサイトの取得:

- リピート購入率の把握

- デモグラフィック情報の分析

- 購買パターンの分析

Amazonブランド登録は商標登録が必要条件となりますが、メーカー仕入れ商品の場合、メーカーの許可を得て商標を使用することも可能です。また、独自のプライベートブランド展開の場合は、商標登録から始める必要があります。

6-2. 独占販売権の獲得方法

メーカー商品の独占販売権を獲得することで、価格競争を避け、より安定した利益を確保することができます。実際の交渉方法と成功のポイントを紹介します。

独占販売権の種類と範囲

完全独占販売権:

- 全販売チャネルでの独占権

- 全地域での独占権

- 全シリーズ商品の独占権

部分独占販売権:

- 特定販売チャネル(例:Amazonのみ)での独占権

- 特定地域(例:関東地方のみ)での独占権

- 特定商品シリーズの独占権

時限独占販売権:

- 新製品の先行販売権(例:発売から3ヶ月間)

- 特定期間の限定販売権(例:クリスマスシーズンのみ)

独占販売権獲得のための交渉戦略

メーカーにとってのメリットを明示:

- 安定した発注数量の保証

- マーケティング投資の約束

- ブランド構築への貢献

差別化ポイントのアピール:

- 専門的な市場知識と販売経験

- 特定顧客層へのリーチ

- マーケティング能力や独自販路

段階的アプローチ:

- まずは試験的な期間限定独占権から開始

- 実績を作ってから範囲拡大を交渉

- 最低販売数保証と独占権をリンク

独占契約で注意すべき点

最低販売数量の義務:

- 未達の場合のペナルティ条項

- 現実的な数値設定の重要性

- 季節変動への対応

契約期間と更新条件:

- 自動更新条項の確認

- パフォーマンス評価基準の明確化

- 解約条件の確認

価格設定の自由度:

- 最低販売価格の制限

- セールやプロモーションの許可範囲

- 価格改定の通知義務

独占販売権獲得の成功事例

あるキッチン用品販売者は、ニッチな調理器具メーカーに対し、「Amazonでの独占販売権」を交渉する際に、以下の戦略で成功しました:

- 初回に通常の2倍の発注数を約束

- 商品レビュー50件以上を3ヶ月以内に獲得するマーケティング計画を提示

- 月に1回のメーカー商品紹介動画を自費制作して提供

この提案により、1年間のAmazon独占販売権を獲得し、その後のパフォーマンスにより契約を延長。結果として利益率は競合他社商品の約2倍を維持できました。

6-3. Amazonでの効果的な販売戦略

メーカー仕入れ商品をAmazonで効果的に販売するための戦略を紹介します。

最適化された商品リスティング

キーワード戦略:

- 検索ボリュームの高いキーワードの調査

- 長尾キーワードの活用

- バックエンドキーワードの最適化

魅力的な商品画像:

- 高解像度の商品メイン画像

- 使用シーンを示すライフスタイル画像

- 機能や特徴を説明する図解画像

- サイズ比較のための参考画像

説得力のある商品説明:

- ベネフィット中心の説明文

- 読みやすい箇条書きの特徴リスト

- 製品仕様の詳細な記載

- よくある質問への先回り回答

レビュー戦略

初期レビュー獲得:

- Amazonバインプログラムの活用

- 同梱の感謝カードでレビュー依頼

- フォローアップメールの最適化

レビュー管理:

- ネガティブレビューへの適切な対応

- 質問への迅速な回答

- 定期的なレビュー分析と商品改善

在庫・物流管理

FBAの戦略的活用:

- 売れ筋商品はFBA、低回転商品は自社発送

- 季節商品の事前計画

- 在庫バランスの定期的モニタリング

パフォーマンス指標の管理:

- Perfect Order Percentage(POP)の維持

- 在庫回転率の最適化

- 返品率の低減対策

広告と販促

PPC広告の最適化:

- 自動広告から始めてデータ収集

- 手動広告での精緻なキーワード選定

- 入札額とACoS(広告費用対売上比率)の管理

シーズン販促の活用:

- Amazonのセール機会への参加

- プライムデイやブラックフライデーの準備

- 季節イベントに合わせた限定キャンペーン

クーポンとプロモーション:

- 新商品導入時の割引戦略

- 商品詳細ページでのクーポン表示

- 複数購入割引の設定

競合分析と価格戦略

競合モニタリング:

- 主要競合の価格変動追跡

- 新規参入者のウォッチング

- 競合のセールパターン分析

価格戦略:

- 価格弾力性の測定と最適価格設定

- 利益率を維持するための最低価格設定

- 適切なタイミングでの価格調整

独自性のある商品や独占販売権を持つ商品は、これらの戦略をより効果的に展開できます。メーカー仕入れのメリットを最大限に活かし、Amazonプラットフォームでの優位性を確立しましょう。

7. 国内メーカーvs海外メーカー

7-1. それぞれの特徴とメリット・デメリット

メーカー仕入れを検討する際、国内メーカーと海外メーカーのどちらを選ぶかは重要な決断です。それぞれの特徴とメリット・デメリットを比較します。

国内メーカー

メリット:

コミュニケーションの容易さ:

- 言語の壁がない

- 時差がなく迅速な対応が可能

- 文化的な理解に基づく円滑なやり取り

品質の安定性:

- 日本の品質基準に合致した製品

- 厳格な品質管理システム

- 法規制への適合が保証されやすい

物流の効率性:

- 短い配送時間と低い配送コスト

- 小ロット発注の可能性

- 追加発注の迅速な対応

アフターサポートの充実:

- 技術サポートの受けやすさ

- 修理・返品対応の円滑さ

- 情報提供やトレーニングの機会

デメリット:

コスト高:

- 人件費や製造コストの高さを反映した価格

- 最低発注数量が比較的大きい場合も

- 取引開始のハードルが高い傾向

競合の多さ:

- 国内市場での競争の激しさ

- 差別化の難しさ

- 価格競争に巻き込まれやすい

海外メーカー

メリット:

コスト優位性:

- 人件費や材料費の低さによる価格競争力

- 大量発注時の大幅な割引

- 初期取引のハードルが比較的低い

製品バリエーションの豊富さ:

- トレンドへの迅速な対応

- カスタマイズの柔軟性

- ニッチ商品の見つけやすさ

OEM/ODMの容易さ:

- 自社ブランド製品の開発しやすさ

- 比較的少量からのOEM生産に対応

- デザイン変更などの柔軟性

デメリット:

コミュニケーションの難しさ:

- 言語の壁による誤解の可能性

- 時差による対応の遅れ

- 文化的な違いによる認識のずれ

品質管理の課題:

- 品質のばらつきの可能性

- サンプルと量産品の差異リスク

- 品質基準の理解の相違

物流と規制対応の複雑さ:

- 長い輸送時間とコスト

- 関税や輸入規制への対応

- 輸送中のダメージリスク

取引リスク:

- 契約遵守の確実性の問題

- 知的財産権保護の懸念

- 支払いトラブルの可能性

選択のための判断基準

製品特性:

- 技術的複雑さ(高い場合は国内が有利)

- 重量とサイズ(大きい場合は配送コストを考慮)

- カスタマイズの必要性

ビジネスモデル:

- 利益率の目標(低コストが重要なら海外が有利)

- 回転率の重視度(在庫回転を重視するなら国内が有利)

- ブランド戦略(高品質イメージなら国内が有利)

経営資源:

- 資金力(初期投資の大きさに対応できるか)

- 言語能力(海外取引に対応できるスキルがあるか)

- 時間的余裕(長期的な関係構築に投資できるか)

実際には、多くの成功している事業者が国内と海外のメーカーを併用し、それぞれの強みを活かしたポートフォリオを構築しています。

7-2. 中国メーカーとの取引における注意点

中国メーカーとの取引は、コスト面で大きなメリットがある一方、特有の注意点が存在します。成功のためのポイントを解説します。

信頼できるメーカーの選定

基本的な確認事項:

- 営業許可証(ビジネスライセンス)の確認

- 製造能力と設備の実態

- 品質管理システムと認証(ISO、CE、SGSなど)

- 輸出経験と実績

信頼性チェックの方法:

- 実地訪問(可能であれば)

- ビデオ通話での工場見学

- サンプル品の品質評価

- 取引実績のある企業からの評判

警戒すべきサイン:

- 極端に低い価格設定

- 異常に短い製造期間の提示

- 連絡先情報の不足や不明瞭さ

- サンプル提供の拒否

品質管理の徹底

段階的な品質確認:

- 初回サンプルの綿密なチェック

- 量産前のプリプロダクションサンプル確認

- 生産中の抜き取り検査の要請

- 出荷前の第三者検品サービスの活用

品質基準の明確化:

- 詳細な製品仕様書の作成

- 許容される品質範囲の明確な定義

- 検査基準と不良率の合意

- 問題発生時の責任と対応の取り決め

トレーサビリティの確保:

- ロット番号の記録

- 製造日の表示

- 原材料の出所確認

- QRコードなどによる追跡システム

知的財産権の保護

基本的な保護措置:

- NDA(秘密保持契約)の締結

- 商標・特許の中国での事前登録

- サンプル製造段階からの権利保護

- 製品の部分的な開示(全体設計の秘匿)

契約での明確化:

- 知的財産権の所有者の明示

- 無断複製・販売の禁止条項

- 違反時のペナルティ規定

- 契約終了後の義務の継続

実践的なアプローチ:

- 重要コンポーネントの別メーカー製造

- デザインの一部変更による定期的な更新

- 競合調査による模倣品のモニタリング

- 信頼関係の構築による長期的保護

支払いと財務リスクの管理

安全な支払い方法:

- 段階的な支払い(例:30/70)

- エスクローサービスの活用

- 信用状(L/C)の利用

- 小額からの取引開始

契約と文書化:

- 詳細な見積書と発注書の確保

- 支払条件の明確な文書化

- 価格変動要因の事前合意

- キャンセルポリシーの明確化

為替リスク対策:

- 為替の変動幅の契約への反映

- 複数通貨での価格設定の交渉

- 為替予約の活用

- 支払いタイミングの戦略的決定

中国のビジネス文化への適応

関係構築の重視:

- 長期的な関係性への投資

- 対面ミーティングの価値

- 信頼構築のための小さな配慮

- 祝日や文化的行事への理解

コミュニケーションスタイル:

- 明確かつ詳細な指示

- 反復確認の習慣化

- 書面での記録の徹底

- ポジティブなフィードバックの重視

交渉の特性:

- 価格交渉の余地を前提とした提示

- 譲歩と妥協のバランス

- 決定権者の特定

- 忍耐と長期的視点の維持

中国メーカーとの取引は、適切な準備と継続的な関係構築によって、コスト面だけでなく製品開発の柔軟性やスピードなど多くのメリットを享受できます。

7-3. 言語の壁の乗り越え方

海外メーカー、特に中国やその他のアジア諸国のメーカーと取引する際に直面する最大の課題の一つが言語の壁です。これを効果的に乗り越えるための方法を紹介します。

コミュニケーションツールの活用

翻訳ツール:

- DeepL: 高精度な機械翻訳サービス

- Google翻訳: 文書やサイト全体の翻訳に便利

- Microsoft Translator: ビジネス文書に強い

専用アプリとサービス:

- WeChat(中国メーカーとの連絡に必須)

- WhatsApp(東南アジアなどで一般的)

- Line(台湾、タイ、日本などで使用)

リアルタイム翻訳デバイス:

- 通話中のリアルタイム翻訳機能

- 会議用翻訳デバイス

- 音声認識と翻訳を組み合わせたサービス

明確で誤解の少ないコミュニケーション手法

シンプルな英語の使用:

- 短い文章と簡潔な表現

- 専門用語や俗語の回避

- 一文に一つの重要ポイント

- 能動態の使用(受動態より明確)

視覚的補助:

- 画像や図面の活用

- 動画によるデモンストレーション

- 数字やデータの視覚化

- 色分けによる優先順位の明示

確認の習慣化:

- 要点の書面による確認

- 理解度を確認する質問の活用

- 合意事項のまとめ文書の共有

- フォローアップメールの送信

通訳・翻訳サービスの利用

専門通訳の活用場面:

- 初回の重要なミーティング

- 契約交渉時

- 工場訪問や品質検査時

- 複雑な技術的議論

コスト効率の高い通訳サービス:

- オンライン通訳サービス(Gengo, VerbalinkなどのWebサービス)

- 現地の学生や駐在員のパートタイム活用

- 通訳アプリの補助的使用

専門文書の翻訳:

- 契約書や法的文書は専門翻訳者に依頼

- 技術仕様書は専門分野に精通した翻訳者を選定

- クラウドソーシング翻訳サービスの活用

文化的理解の深化

ビジネス文化の学習:

- 相手国のビジネス慣習の調査

- コミュニケーションスタイルの違いへの適応

- 非言語コミュニケーションの理解

関係構築のアプローチ:

- 丁寧さと敬意の表現

- 文化的な祝日や行事への配慮

- 現地の習慣に合わせた会話の進め方

現地語の基本的な学習:

- 挨拶や感謝の言葉

- 数字や基本的なビジネス用語

- 文化的に重要なフレーズ

実践的なコミュニケーション戦略

文書化の徹底:

- 口頭での合意は必ず文書で確認

- 写真や動画を含む詳細な仕様書

- チェックリスト形式での要件確認

- 進捗報告フォーマットの標準化

コミュニケーションの頻度と質:

- 定期的な進捗確認ミーティング

- 複数のチャネルでの情報共有

- 重要な決定前の反復確認

- 問題発生時の速やかな報告体制

言語の壁は確かに課題ですが、適切なツールと戦略、そして相互理解への努力によって効果的に対処することができます。重要なのは、言語の違いを認識しつつも、明確かつ丁寧なコミュニケーションを心がけることです。

8. 最新トレンドと将来展望

8-1. 今後のメーカー仕入れトレンド

最新の市場動向とメーカー仕入れビジネスにおける重要なトレンドを分析します。

デジタルトランスフォーメーションの加速

オンライン商談の定着:

- バーチャル展示会とオンライン商談の普及

- 3Dサンプル表示技術の向上

- リモートでの工場見学ツアー

- 2024年のデータでは、メーカーとの初回接触の65%がオンラインで行われるようになっている

デジタル発注プラットフォームの進化:

- クラウドベースの発注管理システム

- リアルタイム在庫確認機能

- AIを活用した需要予測と自動発注

- ブロックチェーンによる取引の透明化

サステナビリティの重視

環境に配慮した製品への需要増加:

- 2024年の消費者調査では、70%の消費者が環境に配慮した製品に追加料金を払う意思を示している

- サステナブル素材を使用した製品の市場拡大

- カーボンフットプリント表示の一般化

- リサイクル可能なパッケージングへのシフト

サプライチェーンの透明性:

- 原材料の出所追跡

- 製造工程の環境影響の開示

- 労働条件の透明化

- フェアトレード認証の重視

国内回帰と地域多様化

国内メーカーの再評価:

- サプライチェーンの安定性重視

- 短いリードタイムの価値

- メイドインジャパンのブランド価値

- 地域経済貢献への消費者関心の高まり

調達先の地域多様化:

- 中国一極集中からの脱却

- ベトナム、インドネシア、インドなどの新興国メーカーの台頭

- 北米・ヨーロッパの特定カテゴリーでの競争力向上

- リスク分散戦略としての複数地域からの調達

カスタマイズと小ロット生産の拡大

フレキシブル製造技術の進化:

- オンデマンド生産の実現

- 3Dプリンティングの商業利用拡大

- モジュラー設計による多様なバリエーション

- 個人向けカスタム製品の低コスト化

小ロット対応メーカーの増加:

- 最小発注数量(MOQ)の引き下げトレンド

- 試験販売向けの少量生産プラン

- カスタマイズと小ロットを両立するビジネスモデル

- スピード重視の短期生産サイクル

D2C(Direct to Consumer)モデルの浸透

メーカー直販の増加:

- メーカー自身によるEC展開

- ブランディングを重視した直接マーケティング

- 中間マージンの排除による価格競争力

- 消費者データの直接収集と活用

小売業者とメーカーの新しい関係:

- 従来の卸売りモデルからの変化

- 価値提供型パートナーシップへの移行

- データ共有による協働マーケティング

- オムニチャネル戦略における役割の明確化

これらのトレンドは、メーカー仕入れビジネスに新たな機会と課題をもたらしています。変化に適応し、新しいアプローチを積極的に取り入れることが成功の鍵となるでしょう。

8-2. テクノロジーの活用

メーカー仕入れビジネスにおいて、テクノロジーの活用は効率化と競争優位性の確立に不可欠です。最新のテクノロジートレンドとその実践的な活用方法を解説します。

AI・機械学習の活用

需要予測の精度向上:

- 機械学習アルゴリズムによる販売予測

- 季節変動、トレンド、イベントの影響を考慮した予測

- リアルタイムデータに基づく予測の自動調整

- 精度の高い予測による在庫の最適化

価格最適化:

- 競合価格の自動モニタリング

- 需要弾力性に基づく動的価格設定

- 利益最大化のための価格シミュレーション

- 値下げタイミングと幅の最適化

サプライヤー選定と評価:

- AIによるメーカー評価システム

- リスク分析と早期警告システム

- パフォーマンスデータの自動収集と分析

- メーカーマッチングアルゴリズム

在庫・物流管理の革新

自動化倉庫システム:

- 中小規模事業者向けの導入しやすい自動化ソリューション

- クラウドベースの在庫管理システム

- バーコード・QRコードを活用したトラッキング

- ピッキングと梱包のプロセス最適化

予測在庫管理:

- ジャストインタイム方式の現代的適用

- 安全在庫レベルの動的調整

- 販売チャネル間の在庫最適配分

- サプライチェーン全体の可視化

ラストワンマイル配送の革新:

- 複数の配送オプションの統合管理

- リアルタイム配送追跡と顧客通知

- 環境に配慮した配送手段の選択

- 配送コスト最適化アルゴリズム

データ分析とビジネスインテリジェンス

統合ダッシュボード:

- リアルタイム販売データの可視化

- KPI(重要業績評価指標)のモニタリング

- 異常値検出と自動アラート

- 意思決定支援システム

顧客行動分析:

- 購買パターンのセグメント化

- 顧客ライフタイムバリュー計算

- クロスセルとアップセル機会の特定

- 顧客フィードバックの自然言語処理分析

市場トレンド分析:

- ソーシャルメディアリスニングツール

- 検索トレンド分析

- 競合製品のレビュー分析

- トレンド予測アルゴリズム

モバイルテクノロジーとIoT

モバイル在庫管理:

- スマートフォンアプリによる在庫チェック

- モバイルスキャナーを使った入出庫管理

- 移動中の発注・承認システム

- リアルタイム在庫アラート

IoTセンサーの活用:

- 輸送中の温度・湿度モニタリング

- 在庫レベルの自動検知

- 商品の位置追跡

- 保管状態の遠隔監視

実装への実践的アプローチ

段階的導入戦略:

- 最も効果の高い領域からの優先導入

- パイロットプロジェクトでの検証

- 既存システムとの統合性の確保

- ROI(投資収益率)に基づく導入判断

必要スキルセットの獲得:

- 外部コンサルタントの戦略的活用

- チームメンバーのデジタルスキル向上

- テクノロジーパートナーとの協業

- 継続的な学習文化の醸成

テクノロジーは単なるコスト削減ツールではなく、ビジネスモデル自体を変革する可能性を秘めています。メーカー仕入れビジネスにおいても、適切なテクノロジー活用が競争力の源泉となるでしょう。

8-3. 持続可能性と社会的責任

持続可能性(サステナビリティ)と社会的責任は、現代のビジネスにおいて不可欠な要素となっています。メーカー仕入れにおけるサステナビリティの実践と、そのビジネスへの影響について解説します。

サステナブルサプライチェーンの構築

環境負荷の低減:

- カーボンフットプリントの測定と削減

- エネルギー効率の高い製造プロセスの選択

- 水使用量と廃水管理の最適化

- 化学物質使用の削減と安全な代替品の採用

責任ある原材料調達:

- 持続可能な方法で生産された原材料の優先

- 認証制度(FSC、オーガニック、フェアトレードなど)の活用

- 絶滅危惧種や紛争地域由来の材料の回避

- 地域資源の保全と生物多様性への配慮

廃棄物管理と循環経済:

- 製品設計段階からのリサイクル性考慮

- パッケージングの最小化と環境配慮設計

- リユース・リサイクルシステムの導入

- 廃棄物ゼロ(ゼロウェイスト)への取り組み

社会的責任の実践

労働条件と人権:

- サプライチェーン全体での公正な労働条件確保

- 児童労働や強制労働の根絶

- 労働者の健康と安全の保障

- 適正な賃金と労働時間の確保

地域社会への貢献:

- 地域雇用の創出と経済発展への貢献

- 教育や技術トレーニングへの支援

- 地域イニシアチブへの参加

- 災害時の支援とレジリエンス向上

多様性と包摂性:

- 多様なメーカーとの取引促進

- 女性経営者やマイノリティ所有企業の支援

- バリアフリー製品の開発促進

- インクルーシブなサプライチェーン構築

サステナビリティのビジネス価値

消費者からの支持:

- 2024年の調査では、消費者の73%がサステナブルな製品に対してプレミアム価格を支払う意思があると回答

- ブランドロイヤリティと顧客満足度の向上

- 口コミとソーシャルシェアの増加

- 若年層顧客の獲得

コスト削減と効率化:

- エネルギー消費と廃棄物削減によるコスト削減

- 資源効率の向上による原材料費の節約

- 長期的なリスク管理による損失回避

- 循環型ビジネスモデルの経済的メリット

規制対応と将来のリスク低減:

- 厳格化する環境規制への先行対応

- 炭素税や環境税への準備

- サプライチェーンの透明性要求への対応

- 環境関連の訴訟リスクの低減

実践的なサステナビリティ戦略

サプライヤー評価と選定:

- サステナビリティ基準を含めたメーカー評価

- 環境・社会認証の確認

- 透明性とトレーサビリティの要求

- 継続的な監査と改善プロセス

パートナーシップとコラボレーション:

- メーカーとの共同サステナビリティ目標設定

- 業界イニシアチブへの参加

- NPOや専門機関との協力

- ベストプラクティスの共有とナレッジ交換

消費者へのコミュニケーション:

- 製品のサステナビリティ属性の明確な表示

- ストーリーテリングによる取り組みの共有

- 透明性のある情報開示

- 消費者教育とエンゲージメント

サステナビリティは単なる企業の社会的責任を超えて、競争優位性の源泉となっています。メーカー仕入れにおいても、持続可能性を中核に据えたビジネスモデルが長期的な成功につながるでしょう。

9. まとめ:成功するメーカー仕入れビジネスのロードマップ

メーカー仕入れビジネスを成功させるための総合的なロードマップを提供します。初心者から経験者まで、それぞれのステージに合わせた戦略と実践のガイドラインです。

準備段階(0〜3ヶ月)

自己分析と市場調査:

- 自身のスキル、知識、ネットワークの棚卸し

- 特化すべき市場セグメントの特定

- 競合分析と差別化ポイントの明確化

- トレンドと将来性の調査

ビジネス基盤の構築:

- 事業計画の策定(目標設定、資金計画)

- ブランドアイデンティティの確立

- 独自ドメインとビジネスメールの設定

- ウェブサイト・SNS等のオンラインプレゼンス構築

販売チャネルの準備:

- 主要販売プラットフォームのアカウント作成

- 必要な許可・認証の取得

- 支払い・物流システムの整備

- 顧客サービス体制の構築

立ち上げ段階(3〜6ヶ月)

メーカーの探索と接触:

- 目的に合うメーカーのリストアップ(20〜30社)

- 初回コンタクトメールの送信

- フォローアップと交渉の開始

- サンプル品の取り寄せと評価

試験的取引の実施:

- 少量からの取引開始

- パフォーマンス測定の仕組み構築

- 顧客フィードバックの収集体制整備

- 初期データに基づく微調整

物流・在庫システムの最適化:

- 適切な在庫レベルの設定

- 効率的な発送プロセスの確立

- 返品・交換ポリシーの整備

- 品質管理プロセスの確立

成長段階(6ヶ月〜1年)

販売拡大戦略:

- 成功商品のスケールアップ

- 新規販売チャネルの追加

- ターゲット顧客層の拡大

- 効果的なマーケティング戦略の実施

サプライヤー関係の強化:

- 主要メーカーとの関係深化

- 有利な取引条件の再交渉

- 独占販売権や特別条件の獲得

- 共同マーケティングの提案

運営効率化とシステム化:

- 業務プロセスの標準化

- 在庫管理の自動化

- データ分析に基づく意思決定

- 必要に応じた人材の採用・育成

安定成長・拡大段階(1年〜)

ビジネスの多角化:

- 製品ラインの拡張

- 独自ブランド(PB)の開発

- 新しい市場セグメントへの進出

- サービス要素の追加による差別化

組織体制の強化:

- 法人化の検討と実施

- 専門スキルを持つチームの構築

- 役割分担と責任の明確化

- 持続可能なビジネスモデルの確立

長期戦略の実行:

- ブランド価値の向上

- 競争優位性の強化

- イノベーションと継続的改善

- 事業の国際展開の検討

成功のための継続的な実践事項

データドリブンな意思決定:

- 主要KPIの定期的モニタリング

- A/Bテストによる施策の効果検証

- 顧客インサイトの継続的収集

- 市場トレンドの追跡

リスク管理とレジリエンス:

- 多様な仕入れ先の確保

- 財務バッファの維持

- 危機対応計画の策定

- 環境変化への適応力強化

学習と革新の文化:

- 業界の最新情報の継続的収集

- 専門知識の更新

- 成功事例とベストプラクティスの学習

- 新技術の試験的導入

メーカー仕入れビジネスの成功は、単なる商品の仕入れと販売にとどまりません。市場のニーズを的確に捉え、価値提供の仕組みを構築し、持続可能なビジネスモデルへと発展させていくプロセスです。このロードマップを参考に、自分自身のビジネスジャーニーを計画し、一歩ずつ実行していくことが成功への道となるでしょう。

10. おわりに

メーカー仕入れは、個人でも挑戦できる魅力的なビジネスモデルです。中間業者を省くことで得られるコスト削減や品質管理の向上、市場投入スピードの加速など、数多くのメリットがあります。一方で、初期投資の必要性や在庫リスク、契約条件のハードルなど、乗り越えるべき課題も存在します。

本記事では、メーカー仕入れの基本から応用まで幅広く解説してきました。実践的なアドバイスとして特に重視していただきたいのは、以下の点です:

専門性と差別化: 特定のニッチ市場や製品カテゴリーに特化し、専門知識を深めることで競争優位性を確立する

関係構築への投資: メーカーとの長期的な信頼関係は、ビジネスの安定性と成長の基盤となる

段階的なアプローチ: いきなり大規模な展開を目指すのではなく、小さく始めて実績を積み上げていく

データと市場分析の活用: 感覚や推測ではなく、具体的なデータと市場動向に基づいた意思決定を行う

持続可能性の重視: 環境・社会的責任を考慮したビジネス展開が、長期的な成功につながる

今後は、デジタル化の加速やサステナビリティへの関心の高まり、サプライチェーンの再構築など、メーカー仕入れビジネスに大きな変化と機会をもたらしています。これらのトレンドをいち早く捉え、柔軟に対応していくことが競争力の維持につながるでしょう。

私たちTrade-King.bizでは、このような市場の変化を常に注視しながら、メーカー仕入れに挑戦する方々をサポートしています。本記事が皆様のビジネス成功の一助となれば幸いです。

最後に、メーカー仕入れは決して容易な道のりではありませんが、正しい知識と戦略、そして継続的な努力があれば、個人でも十分に成功できるビジネスモデルです。この記事を参考に、あなただけの価値を提供するビジネスを構築していってください。

成功への旅は、最初の一歩から始まります。今日から、あなたのメーカー仕入れビジネスの第一歩を踏み出しましょう。