スモールビジネスとは、少人数(多くの場合1〜10人程度)で運営される、比較的小規模な事業を指します。日本では「個人事業」「マイクロビジネス」「ひとり起業」などとも呼ばれ、必ずしも法人化する必要はありません。重要なのは規模ではなく、独立した事業として継続的に収益を生み出していることです。

スモールビジネスの定義は国や機関によって異なりますが、一般的には以下のような特徴を持つ事業を指します:

従業員数が少ない(多くの場合、創業者を含めて10人以下)、年間売上高が比較的小規模(数百万円から数千万円程度)、地域密着型またはニッチ市場に特化している、創業者が経営の主要な意思決定を行う、外部からの大規模な資金調達に依存しない、といった特徴があります。

スモールビジネスは、必ずしも「小さいまま」でいることを目指すものではありません。多くの大企業も、最初はスモールビジネスからスタートしています。重要なのは、無理な拡大を追求するのではなく、持続可能な成長を目指すことです。自分のペースで、自分の価値観に基づいて事業を育てていけることが、スモールビジネスの大きな魅力の一つです。

| Level1.スモールビジネスを始めたい(目標月商0~100万円) | Level2.スモールビジネスを磨きたい(目標月商100~300万円) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| マイルストーン | 行動 | ポイント | マイルストーン | 行動 | ポイント |

| 1-1.起業する前に知っておくべきことを押さえる | 起業するには何から始めればいい?0から起業する方法の記事を読む | 成長産業と自分の強みを発揮できる場所を探す(何もなければ勉強) | 2-1.外注化の方法を知る | 外注化マニュアルの作り方とコツの記事を読む | 仕組み化の一歩目 |

| 1-2.スモールビジネスのジャンルについて把握する | 副業で始められるスモールビジネスについての記事を読む | まずは副業から始める | 2-3.内製化を意識する | 外注化と内製化の比較・メリットとデメリットは?の記事を読む | あえて内製化すべき所もある |

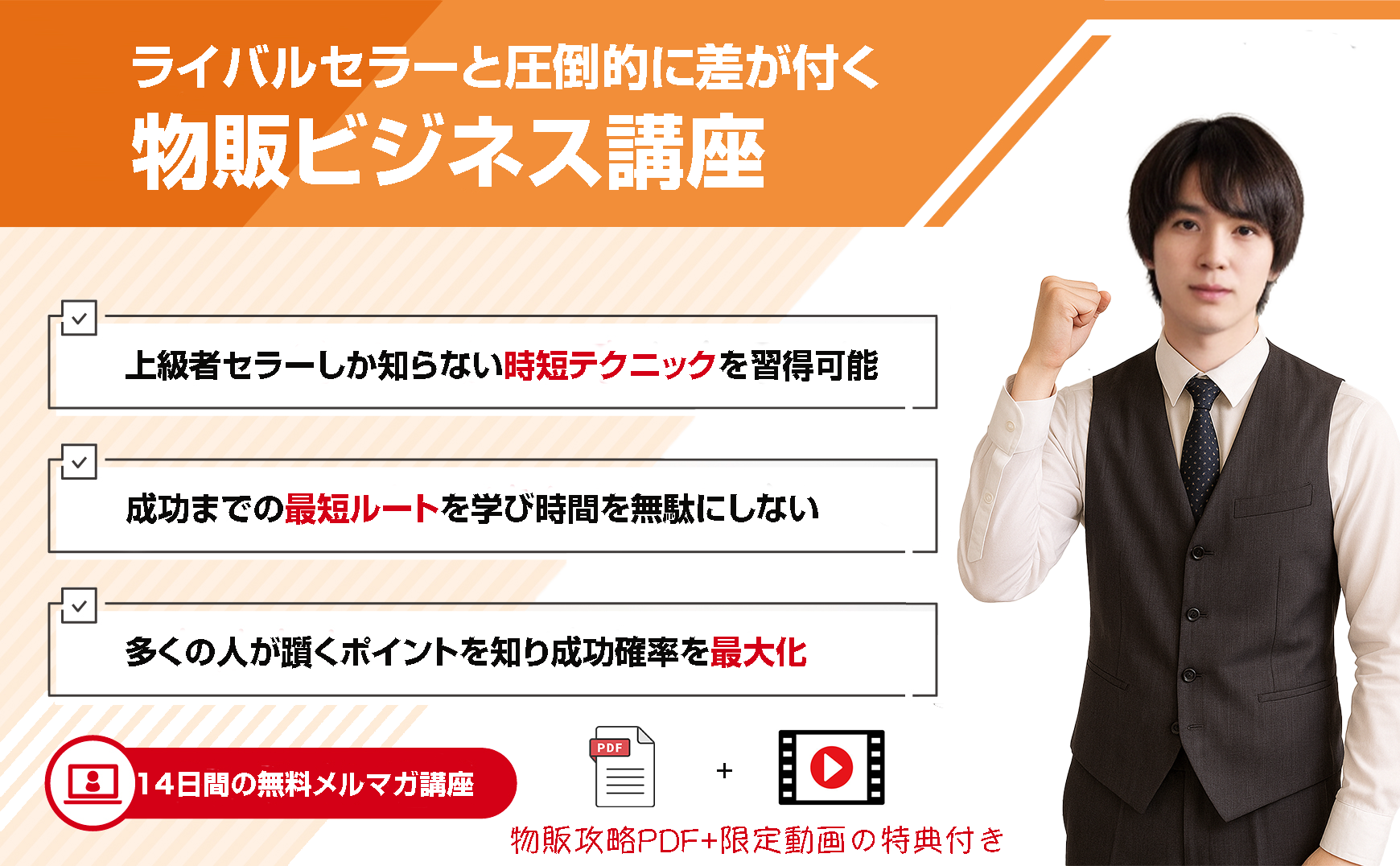

| 1-3.勝てる分野で成功体験を得る | ココナラで初心者が稼ぐ方法とおすすめのジャンルの記事を読む | すでに他のビジネスで成功している場合は飛ばしてOK | 2-4.ゴールについて意識する | スモールビジネスの事業売却(M&A)事例の記事を読む | ゴールまで意識したビジネス設計が重要 |

| 1-4.AI活用で稼げるジャンルについて知る | AI活用でココナラで稼ぐ方法を知るの記事を読む | AI活用でココナラで稼ぐ方法を知る | 2-5.他のサイトの攻略も検討する | ココナラの類似サイト10選の記事を読む | skimaが特におすすめ |

| 1-5.スモールビジネスの成功事例を知る | スモールビジネスの成功事例の記事を読む | 事例研究によるイメージの構築は重要 | 2-6.外部集客(広告)について意識し始める | Web広告の種類や始め方の記事を読む | 月利20万円辺りから外部広告活用も検討する |

| 1-6.スモールビジネスの失敗事例を知る | スモールビジネスの失敗事例と原因の記事を読む | 失敗事例も知っておくことが初心者には重要 | 2-7.外部集客(オーガニック検索)について意識し始める | Web集客の種類や始め方の記事を読む | 月利50万円未満では不要 |

| 1-7.AIを活かした副業の方法を知る | AIを活用したおすすめの副業と活用法の記事を読む | AIが活用されてる事例を知り非AI領域に参入するのがおすすめ | 2-7.労働収益からの脱却を図る | スモールビジネス×仕組みで稼ぐ方法の記事を読む | 仕組み化してからが本番 |

| 1-8.様々なビジネスに使える業務効率化の方法を学ぶ | AI導入による企業のビジネス効率化の方法と事例の記事を読む | AI活用による新規事業の創出よりもまずは既存事業の効率化 | 2-8.成果が出るまで時短して売上を加速させる | スモールビジネス×仕組み化コンサルティングについての記事を読む | 初心者から上級者まで全て対応 |

背景が赤い以下のコンテンツに関してはコンサル受講者限定コンテンツになります。

| Level3. スモールビジネスを深めたい(目標月商300~1000万円) | Level4.スモールビジネスを極めたい(目標月商1000~3000万円) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| マイルストーン | 行動 | ポイント | マイルストーン | 行動 | ポイント |

| 3-1.全体像について学ぶ | 仕組み化・外注組織化コンサルティングの全体像の記事を読む | まずは全体像を押さえて具体的なイメージを掴む | 4-1.CVRを上げる | ココナラの売れるLPデザインの方法の記事を読む | 独自LPの作り方にも応用可能 |

| 3-2.具体的な攻略法について学ぶ | スモールビジネスの仕組み化による攻略方法の記事を読む | 具体的な作業内容を把握 | 4-2.レビュー集めの裏技を知る | ココナラのレビュー対策の方法の記事を読む | 競合と大きく差別化する第二のポイント |

| 3-3.計画の立て方を最適化する | 全ビジネスに応用できる計画の立て方と進め方(心理学的アプローチ)の記事を読む | 科学的に正しいと言われるアプローチ集 | 4-3.ココナラ以外の攻略方法を知る | ココナラ以外のプラットフォームの攻略事例の記事を読む | 横展開で売上を拡大する |

| 3-4.優秀な外注人材の確保方法を知る | 優秀な外注人材をコストを抑えて長期的に雇用する方法の記事を読む | 一番のポイント、競合とと大きく差別化できる部分 | 4-4.Meta広告を活用した集客方法を知る | LPへのMeta広告を活用した集客方法の記事を読む | 0→1が出来たらMeta広告→LPで1→10 |

| 3-5.スモールビジネスのリサーチ・市場分析の方法を知る | AIを活用した様々な業務効率化の方法(リサーチ編)の記事を読む | 市場選びは最も重要 | 4-5.その他の集客方法を知る | 仕組み化事業の為のその他様々な集客方法事例の記事を読む | 10→100の領域を狙うなら外部集客 |

| 3-6.既存の業務を効率化し | AIを活用した様々な業務効率化の方法(実践編)の記事を読む | 既存事業への詳細なAI導入事例 | 4-6.M&Aの具体的な流れを知る | 仕組み化・外注組織化事業の具体的なM&Aの方法の記事を読む | 個人資産を形成するには売却が一番 |

| 3-7.外注組織化のやり方を知る | 外注組織化を活かした新規事業の立ち上げ方の記事を読む | 1事業で年利2000~3000万円、それを複数持つなら組織化は必須 | 4-7.JV(ジョイントベンチャー)で加速させる | 仕組み化・外注組織化事業での協業の方法と弊社との協業についての記事を読む | 結局人を巻き込むのが早い |

| 3-8.まずはココナラから攻略する | ココナラの攻略法と仕組み化しやすいジャンルの記事を読む | スモールビジネスの入り口に最適 | 4-EX.AI活用による外部集客コンサルティングを受ける | AI集客コンサルティングの募集についての記事を読む | スモールビジネスの完成系に必要な最後のピース |

目次

なぜ今、スモールビジネスが注目されているのか

働き方の多様化とスモールビジネスの台頭

現代社会において、従来の「会社員として定年まで働く」という画一的なキャリアモデルは大きく変化しています。テクノロジーの進化、リモートワークの普及、そして個人の価値観の多様化により、自分のペースで、自分の強みを活かしたビジネスを始める人が急速に増加しています。

大企業での終身雇用制度が実質的に崩壊し、副業解禁の流れが加速する中、多くの人が「雇われる」だけでなく「自ら事業を起こす」という選択肢を真剣に検討するようになりました。特に、初期投資を抑えながら始められるスモールビジネスは、リスクを最小限に抑えながら起業にチャレンジできる現実的な選択肢として注目を集めています。

また、デジタル技術の発展により、個人でも大企業と同等のツールやプラットフォームを活用できるようになりました。クラウドサービス、SNS、ECプラットフォームなどの普及により、少ない資金と人員でも、グローバルな市場にアクセスできる環境が整っています。これは、かつては想像もできなかった大きな変化です。

さらに、消費者のニーズも多様化・細分化しており、大企業では対応しきれないニッチな需要が数多く存在します。こうした隙間市場こそ、スモールビジネスが最も力を発揮できる領域であり、小回りの利く経営と顧客との密接な関係構築により、大企業にはない価値を提供することが可能になっています。

スモールビジネスがもたらす人生の変化

スモールビジネスを始めることは、単に収入源を増やすだけでなく、人生の主導権を自分の手に取り戻すことを意味します。自分の情熱を仕事にし、自分のペースで働き、自分の価値観に基づいてビジネスを運営できることは、精神的な充実感と経済的な自立の両方をもたらします。

多くのスモールビジネスオーナーが口を揃えて言うのは、「自分の決断で物事を進められる喜び」です。会社員時代には上司の承認が必要だった小さな決定も、自分のビジネスでは即座に実行できます。この自由度の高さは、創造性を発揮し、イノベーションを生み出す源泉となります。

また、スモールビジネスは家族との時間や趣味の時間を大切にしながら働くことを可能にします。通勤時間がなくなり、会議の時間を自分でコントロールでき、繁忙期と閑散期を自分で調整できることで、ワークライフバランスの実現が現実的になります。

経済的な面でも、スモールビジネスは大きな可能性を秘めています。会社員の給与には上限がありますが、自分のビジネスの収入は努力と戦略次第で無限に拡大できます。複数の収入源を持つことで、経済的なリスクを分散し、より安定した生活基盤を構築することも可能です。

スモールビジネスの特徴

起業・ベンチャー・フリーランスとの違い

スモールビジネスと混同されやすい概念として、起業、ベンチャー、フリーランスがありますが、それぞれには明確な違いがあります。

起業との関係:起業は「新しく事業を始める行為」そのものを指し、スモールビジネスは起業の一形態です。起業には大規模な事業立ち上げも含まれますが、スモールビジネスは小規模からスタートすることを前提としています。

ベンチャー企業との違い:ベンチャー企業は急速な成長と規模拡大を目指し、多くの場合、外部からの資金調達を前提とします。一方、スモールビジネスは持続可能な成長を重視し、自己資金や事業収益での運営を基本とします。ベンチャーは「スケール」を追求しますが、スモールビジネスは「サステナビリティ」を重視します。

フリーランスとの違い:フリーランスは主に個人の専門スキルを提供する働き方で、クライアントワークが中心です。スモールビジネスは、商品やサービスを開発・提供し、ビジネスモデルを構築することに重点を置きます。フリーランスが「時間を売る」のに対し、スモールビジネスは「価値を売る」という違いがあります。

これらの境界は必ずしも明確ではなく、フリーランスからスモールビジネスへ、スモールビジネスからベンチャー企業へと発展することもあります。重要なのは、自分がどのような事業形態を目指すのかを明確にすることです。

スモールビジネスの種類と業態

スモールビジネスには多様な種類があり、それぞれに特徴があります。主な分類を理解することで、自分に適したビジネスモデルを選択できます。

商品販売型:物理的な商品を仕入れまたは製造して販売するビジネスです。ハンドメイド商品、セレクトショップ、輸入雑貨、食品販売などが含まれます。在庫リスクはありますが、商品の差別化により高い利益率を実現できる可能性があります。

サービス提供型:専門知識やスキルを活かしてサービスを提供するビジネスです。コンサルティング、コーチング、デザイン、プログラミング、翻訳、家事代行などが該当します。初期投資が少なく、専門性により高単価を実現できます。

情報販売型:知識や情報をコンテンツ化して販売するビジネスです。オンライン講座、電子書籍、有料メルマガ、会員制サイトなどがあります。一度作成すれば繰り返し販売できるため、スケーラビリティが高いのが特徴です。

プラットフォーム型:人と人、企業と個人をつなぐ場を提供するビジネスです。マッチングサービス、コミュニティ運営、イベント開催などが含まれます。ネットワーク効果により、成長すれば強固なビジネスモデルとなります。

ハイブリッド型:複数の要素を組み合わせたビジネスモデルです。例えば、コンサルティング(サービス)を提供しながら、ノウハウを電子書籍(情報)として販売し、さらにコミュニティ(プラットフォーム)を運営するなど、複数の収益源を持つことでリスクを分散できます。

スモールビジネスを始める前の準備

自己分析と市場調査

スモールビジネスを成功させるためには、徹底的な自己分析と市場調査が不可欠です。自分の強みと市場のニーズが交わる点を見つけることが、成功への第一歩となります。

自己分析の方法:まず、自分のスキル、経験、情熱を棚卸しします。これまでの職歴で身につけた専門知識、趣味で培った技術、人から褒められることなど、あらゆる要素をリストアップします。次に、それらを「得意なこと」「好きなこと」「社会に求められていること」の3つの円で表し、その重なる部分を探します。これがあなたのビジネスの核となる領域です。

また、自分の性格特性も重要な要素です。人と接することが好きか、一人で黙々と作業することが好きか、リスクを取ることに抵抗があるか、といった特性により、適したビジネスモデルは変わってきます。例えば、人と接することが苦手な人が接客業を選ぶと、ストレスが大きくなり継続が困難になります。

市場調査の実施:市場調査では、ターゲット顧客、競合状況、市場規模を詳しく分析します。まず、想定顧客の属性(年齢、性別、職業、収入、ライフスタイル)を明確にし、その人たちがどのような問題を抱えているかを調査します。SNSやフォーラムでの発言、Googleトレンドでの検索動向、既存サービスへのレビューなどから、顧客のニーズを読み取ります。

競合分析では、類似のサービスや商品を提供している事業者を調査し、その強みと弱みを分析します。価格設定、サービス内容、マーケティング手法、顧客の評価などを詳細に調べることで、自分が参入する余地があるかを判断します。差別化ポイントを見つけられない市場への参入は避けるべきです。

ビジネスアイデアの検証

アイデアを思いついたら、すぐに事業を始めるのではなく、小規模なテストを通じて検証することが重要です。これにより、大きな投資をする前にビジネスの実現可能性を確認できます。

MVP(Minimum Viable Product)の作成:最小限の機能を持つ製品やサービスを作り、実際に顧客に提供してフィードバックを得ます。例えば、オンライン講座を始める前に、無料のワークショップを開催して参加者の反応を見る、商品を大量生産する前に、手作りで少量作って販売してみる、といった方法があります。

プレセールスの実施:商品やサービスを本格的に開発する前に、予約販売や事前登録を受け付けることで、需要を確認します。クラウドファンディングを活用することも有効な方法です。実際にお金を払ってでも欲しいと思う人がいるかを確認することで、ビジネスの実現可能性を判断できます。

ターゲット顧客へのインタビュー:想定顧客に直接話を聞くことで、仮説を検証します。「このような商品があったら購入しますか?」「いくらなら払いますか?」「どのような機能が欲しいですか?」といった質問を通じて、顧客の本音を引き出します。ただし、人は社交辞令を言うことがあるので、複数の人から同様の意見を得られるまでは慎重に判断する必要があります。

資金計画と初期投資

スモールビジネスの大きな利点は、少ない初期投資で始められることですが、それでも適切な資金計画は不可欠です。必要な資金を正確に見積もり、余裕を持った計画を立てることが、事業の継続性を確保する鍵となります。

初期投資の算出:事業開始に必要な費用をすべてリストアップします。設備投資(パソコン、機材、什器)、システム構築費(ウェブサイト、ECサイト、業務システム)、マーケティング費用(広告、販促物、イベント出展)、運転資金(仕入れ、人件費、家賃)、その他(許認可、保険、専門家への相談料)などを詳細に計算します。

重要なのは、予想外の出費に備えて、計算した金額の1.5〜2倍の資金を準備することです。多くの起業家が、当初の見積もりを大幅に超える出費に直面しています。

資金調達の方法:スモールビジネスの資金調達には、自己資金、家族・友人からの借入、日本政策金融公庫の創業融資、信用金庫・地方銀行の創業支援融資、クラウドファンディング、補助金・助成金の活用などの選択肢があります。

最も推奨されるのは自己資金での起業です。借入に頼らないことで、返済のプレッシャーなく事業に集中できます。ただし、成長機会を逃さないために、適切なタイミングでの資金調達も検討すべきです。

キャッシュフロー管理:事業開始後の資金繰りも重要です。売上が入金されるまでのタイムラグ、季節変動による収入の波、予期せぬ出費などを考慮し、最低3〜6ヶ月分の運転資金を確保しておくことが推奨されます。

スモールビジネスの始め方:7つのステップ

ステップ1:ビジネスモデルの設計

ビジネスモデルとは、どのように価値を創造し、顧客に届け、収益を得るかの仕組みです。明確なビジネスモデルなしに事業を始めることは、地図なしに航海に出るようなものです。

価値提案の明確化:まず、顧客にどのような価値を提供するのかを明確にします。単に商品やサービスの機能を説明するのではなく、それによって顧客の生活がどう変わるのか、どんな問題が解決されるのかを具体的に表現します。例えば、「英会話レッスンを提供する」ではなく、「3ヶ月で海外出張で困らない実践的な英語力を身につける」といった具体的な価値提案が必要です。

収益モデルの選択:どのように収益を得るかを決定します。単発販売、サブスクリプション(定期課金)、フリーミアム(基本無料・追加機能有料)、広告モデル、手数料モデルなど、様々な選択肢があります。重要なのは、顧客が支払いやすく、かつ事業として持続可能な価格設定を見つけることです。

コスト構造の設計:固定費と変動費を明確に分け、損益分岐点を計算します。スモールビジネスでは固定費を最小限に抑え、売上に応じて変動費が発生する構造にすることで、リスクを軽減できます。

ステップ2:法的手続きと事業形態の選択

事業を始める際には、適切な法的手続きを行う必要があります。個人事業主として始めるか、法人を設立するかは、事業規模や将来計画によって決定します。

個人事業主のメリット・デメリット:個人事業主は開業届を税務署に提出するだけで始められ、初期費用がほとんどかかりません。青色申告を選択すれば、65万円の特別控除を受けられます。ただし、社会的信用度が法人より低く、個人の責任が無限責任となるデメリットがあります。

法人設立のメリット・デメリット:法人(株式会社、合同会社)は社会的信用度が高く、有限責任で個人資産を守れます。また、経費として認められる範囲が広く、節税効果も期待できます。一方、設立費用(株式会社で約20〜30万円、合同会社で約10万円)がかかり、決算や税務申告が複雑になります。

必要な許認可の確認:業種によっては特別な許認可が必要です。飲食業なら食品衛生法に基づく営業許可、中古品販売なら古物商許可、人材紹介業なら有料職業紹介事業許可など、事前に確認し、必要な手続きを行います。

商標登録の検討:ブランド名やロゴを保護するため、商標登録を検討します。費用は3〜5万円程度かかりますが、後々のトラブルを防ぐための重要な投資です。

ステップ3:商品・サービスの開発

顧客のニーズに応える商品・サービスを開発することが、ビジネス成功の核心です。完璧を求めすぎず、まず市場に出してフィードバックを得ながら改善していくアプローチが重要です。

プロトタイプの作成:最初から完璧な商品を作ろうとすると、時間とコストがかかりすぎます。まず基本機能を持つプロトタイプを作り、実際に使ってもらいながら改善していきます。ソフトウェアならベータ版、物理的な商品なら試作品、サービスならトライアル版という形で提供します。

品質基準の設定:スモールビジネスでも品質は妥協できません。むしろ、大企業にはない細やかな品質管理が差別化要因となります。品質チェックリストを作成し、一定の基準を満たした商品・サービスのみを提供する体制を整えます。

価格設定の戦略:原価計算をベースにしつつ、競合価格と顧客の支払い意欲を考慮して価格を設定します。最初は低価格で市場に参入し、ブランド価値が高まってから値上げする戦略、最初から高価格で差別化する戦略など、様々なアプローチがあります。重要なのは、価格に見合った価値を確実に提供することです。

ステップ4:販売チャネルの構築

商品・サービスをどのように顧客に届けるかを決定し、販売チャネルを構築します。複数のチャネルを組み合わせることで、リスクを分散し、より多くの顧客にリーチできます。

オンラインチャネル:自社ウェブサイト、ECプラットフォーム(Amazon、楽天、BASE、STORES)、SNS(Instagram、Facebook、Twitter)、オンラインマーケットプレイス(メルカリ、ココナラ、クラウドワークス)などがあります。初期はプラットフォームを活用し、事業が軌道に乗ったら自社サイトを強化するのが一般的な流れです。

オフラインチャネル:実店舗、ポップアップストア、イベント出展、訪問販売、委託販売などがあります。オンラインだけでなく、顧客と直接接点を持つことで、信頼関係を構築し、貴重なフィードバックを得ることができます。

B2B販売:企業向けの販売も検討します。個人向けより単価が高く、継続的な取引が期待できます。ただし、与信管理や請求書発行など、B2C とは異なる業務が発生します。

ステップ5:マーケティング戦略の実行

優れた商品・サービスも、適切なマーケティングなしには売れません。限られた予算で最大の効果を得るため、ターゲットを絞った戦略的なマーケティングが必要です。

コンテンツマーケティング:ブログ、YouTube、ポッドキャストなどで有益な情報を発信し、見込み客を集めます。直接的な売り込みではなく、顧客の問題解決に役立つコンテンツを提供することで、信頼関係を構築します。初期投資は少ないですが、効果が出るまでに時間がかかるため、継続が重要です。

SNSマーケティング:ターゲット顧客が利用するSNSを選び、定期的に投稿します。単なる宣伝ではなく、フォロワーとの対話を重視し、コミュニティを形成することが成功の鍵です。インフルエンサーとのコラボレーションも効果的です。

広告運用:Google広告、Facebook広告、Instagram広告などを活用します。最初は少額から始め、効果を測定しながら最適化していきます。重要なのは、広告費用対効果(ROAS)を常に監視し、採算の合わない広告は即座に停止することです。

口コミ・紹介の促進:満足した顧客からの口コミや紹介は、最も効果的なマーケティングです。紹介プログラムの導入、レビュー投稿の促進、顧客体験の向上など、口コミが生まれやすい仕組みを作ります。

ステップ6:運営体制の確立

日々の業務を効率的に回すための運営体制を確立します。一人で始める場合でも、将来の成長を見据えた仕組み作りが重要です。

業務プロセスの標準化:受注から納品までの流れ、顧客対応の手順、品質管理のチェックリストなど、主要な業務プロセスを文書化します。これにより、品質を一定に保ち、将来的に人を雇う際もスムーズに引き継げます。

ITツールの活用:会計ソフト(freee、マネーフォワード)、顧客管理システム(CRM)、プロジェクト管理ツール(Trello、Asana)、コミュニケーションツール(Slack、Chatwork)などを活用し、業務を効率化します。最初は無料プランから始め、必要に応じてアップグレードします。

アウトソーシングの検討:すべてを自分で行う必要はありません。経理、デザイン、ライティング、カスタマーサポートなど、専門性が必要な業務や時間がかかる業務は、外部に委託することで、自分はコア業務に集中できます。

時間管理の徹底:スモールビジネスでは、時間が最も貴重な資源です。タイムトラッキングツールを使って作業時間を記録し、非生産的な活動を削減します。また、集中時間を確保するため、メールチェックの時間を決める、会議を最小限にするなどの工夫が必要です。

ステップ7:成長戦略の策定

事業が軌道に乗ったら、次の成長ステージに向けた戦略を策定します。急激な拡大ではなく、持続可能な成長を目指すことがスモールビジネスの成功の秘訣です。

既存顧客の深耕:新規顧客獲得より、既存顧客との関係を深める方がコスト効率が良いです。アップセル(より高額な商品への移行)、クロスセル(関連商品の販売)、リピート促進などに注力します。顧客生涯価値(LTV)を高めることが、安定成長の基盤となります。

商品・サービスの拡充:顧客のニーズに応じて、商品ラインナップを拡充します。ただし、むやみに種類を増やすのではなく、既存商品との相乗効果が期待できるものを選びます。また、既存商品の改良・アップデートも重要です。

新市場への展開:地域拡大、新しい顧客層の開拓、海外展開など、新市場への進出を検討します。ただし、既存市場での地位を固めてから展開することが重要です。

パートナーシップの構築:他の事業者との協業により、相乗効果を生み出します。共同商品開発、相互送客、販売代理店契約など、Win-Winの関係を構築することで、単独では難しい成長を実現できます。

成功のための重要ポイント

顧客中心の思考

スモールビジネス成功の最も重要な要素は、徹底的な顧客中心の思考です。大企業のような大規模なマーケティング予算がない分、一人ひとりの顧客との関係を大切にすることが競争優位の源泉となります。

顧客の声を聴く仕組み:定期的なアンケート、フィードバックフォーム、SNSでの対話、ユーザーインタビューなど、様々な方法で顧客の声を収集します。重要なのは、ポジティブな意見だけでなく、ネガティブな意見にも真摯に耳を傾けることです。クレームは改善のヒントの宝庫です。

パーソナライゼーション:顧客一人ひとりの名前を覚え、購買履歴や好みを把握し、個別対応することで、大企業にはない温かみのあるサービスを提供できます。手書きのメッセージカード、誕生日のお祝い、カスタマイズ提案など、小さな心遣いが顧客ロイヤルティを高めます。

期待を超える体験の提供:顧客の期待を少しだけ超えることを常に意識します。納期より早く届ける、無料でちょっとしたおまけをつける、アフターフォローを丁寧に行うなど、サプライズを演出することで、口コミが生まれやすくなります。

継続的な学習と改善

ビジネス環境は常に変化しており、継続的な学習と改善なしには生き残れません。スモールビジネスの利点は、素早く変化に対応できることです。

業界動向の把握:業界ニュース、競合の動向、新技術の登場など、常にアンテナを張っておきます。業界団体への参加、展示会への出展、オンラインセミナーの受講などを通じて、最新情報を入手します。

スキルアップの投資:自分自身のスキル向上に投資することは、最も確実なリターンが期待できる投資です。オンライン学習プラットフォーム(Udemy、Coursera)、書籍、セミナー、コーチングなどを活用し、常に成長し続けます。

失敗からの学習:失敗を恐れず、むしろ学習の機会として捉えます。失敗した際は、原因を分析し、同じ失敗を繰り返さないための仕組みを作ります。失敗ノートを作成し、定期的に振り返ることも有効です。

PDCAサイクルの実践:Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のサイクルを回し続けます。月次、四半期、年次でKPIを設定し、定期的にレビューすることで、着実な改善を実現します。

ネットワークの構築

スモールビジネスにおいて、人脈は最も価値のある資産の一つです。適切なネットワークを構築することで、新しい機会、貴重な情報、精神的な支えを得ることができます。

同業者とのつながり:競合と見なすのではなく、学び合える仲間として関係を構築します。情報交換、共同仕入れ、相互紹介など、協力関係を築くことで、お互いにメリットを享受できます。

異業種交流:異なる業界の人との交流から、新しいアイデアや意外なビジネスチャンスが生まれることがあります。異業種交流会、コワーキングスペース、オンラインコミュニティなどを活用します。

メンターの存在:自分より先を行く経営者にメンターになってもらうことで、貴重なアドバイスを得られます。直接の知り合いでなくても、書籍やSNSを通じて学ぶことも可能です。

地域コミュニティへの参加:商工会議所、青年会議所、地域のビジネス団体などに参加することで、地域でのネットワークを構築できます。地域に根ざしたビジネスの場合、特に重要です。

財務管理の徹底

多くのスモールビジネスが失敗する原因は、不適切な財務管理です。どんなに売上があっても、キャッシュフローが回らなければ事業は継続できません。

日々の記帳:面倒でも、日々の取引を正確に記録します。クラウド会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードと連携して自動化できます。月次決算を行い、常に財務状況を把握しておくことが重要です。

資金繰り表の作成:3ヶ月先までの資金繰り表を作成し、資金ショートのリスクを事前に察知します。売上の入金タイミング、仕入れの支払いタイミング、固定費の支払日などを正確に把握し、必要に応じて資金調達の準備をします。

利益率の管理:売上だけでなく、利益率を重視します。粗利益率、営業利益率を常にモニタリングし、目標を下回る場合は原因を分析して改善策を講じます。安易な値下げは避け、付加価値を高めることで利益率を維持します。

税金対策:個人事業主なら青色申告、法人なら適切な節税対策を行います。ただし、過度な節税は事業の成長を阻害することもあるので、バランスが重要です。税理士との定期的な相談をお勧めします。

リスク管理と注意点

よくある失敗パターン

スモールビジネスの失敗には共通のパターンがあります。これらを事前に知っておくことで、同じ轍を踏まずに済みます。

過度な楽観主義:「作れば売れる」「始めれば何とかなる」という楽観的な考えは危険です。最悪のシナリオも想定し、リスクヘッジを行うことが重要です。特に、売上予測は保守的に、経費予測は多めに見積もることをお勧めします。

計画なき拡大:初期の成功に酔いしれて、準備不足のまま急拡大すると、品質低下、資金繰り悪化、組織崩壊などの問題が発生します。成長は段階的に、基盤を固めながら進めることが重要です。

顧客の声を無視:自分の思い込みで商品開発やサービス改善を行い、顧客のニーズとズレてしまうケースが多く見られます。定期的に顧客の声を聞き、柔軟に方向修正することが必要です。

価格競争への参加:大企業との価格競争に巻き込まれると、スモールビジネスは生き残れません。価格ではなく、価値で勝負することが重要です。独自性、品質、サービスなどで差別化を図ります。

法的リスクへの対応

ビジネスを行う上で、法的リスクは避けて通れません。適切な対策を講じることで、大きなトラブルを防ぐことができます。

契約書の重要性:口約束ではなく、必ず契約書を交わします。特に、取引基本契約、業務委託契約、秘密保持契約などは、ひな形を準備しておきます。重要な契約は、弁護士にレビューしてもらうことをお勧めします。

知的財産権の保護:自社の商標、著作権、特許などを適切に保護します。同時に、他者の権利を侵害しないよう注意が必要です。画像や文章の無断使用、類似商標の使用などは、大きなトラブルの元となります。

個人情報保護:顧客の個人情報を適切に管理し、プライバシーポリシーを明示します。情報漏洩は信用失墜につながるため、セキュリティ対策を徹底します。

コンプライアンスの遵守:業界特有の規制、広告表示のルール、税務申告の義務など、関連する法規制を把握し、遵守します。「知らなかった」では済まされないため、定期的に法改正をチェックすることが重要です。

ワークライフバランスの維持

スモールビジネスを始めると、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちです。長期的に事業を続けるためには、適切なワークライフバランスの維持が不可欠です。

労働時間の管理:自分で自由に働けるからこそ、際限なく働いてしまう危険があります。労働時間を記録し、週の上限時間を設定することで、過労を防ぎます。また、休日を確実に取ることも重要です。

ストレス管理:経営者は孤独になりがちで、ストレスも溜まりやすいです。運動、瞑想、趣味など、ストレス解消法を持つことが大切です。また、悩みを相談できる相手を見つけることも重要です。

家族との関係:家族の理解と協力なしには、スモールビジネスの成功は困難です。事業計画を共有し、家族との時間を大切にすることで、良好な関係を維持します。

健康管理:体が資本です。定期的な健康診断、適切な食事、十分な睡眠を心がけます。病気で倒れれば、事業も止まってしまいます。

成長段階別の課題と対策

創業期(0〜6ヶ月)

創業期は最も困難な時期ですが、基礎をしっかり固めることで、その後の成長が決まります。

この時期の主な課題は、顧客獲得、資金繰り、オペレーションの確立です。最初の顧客を獲得するまでが最も困難で、多くの起業家がここで挫折します。知人・友人から始め、徐々に範囲を広げていくアプローチが有効です。

資金面では、売上が安定するまでの運転資金の確保が重要です。最低でも6ヶ月分の生活費と事業資金を準備しておくことをお勧めします。また、この時期は赤字でも焦らず、投資期間と捉えることが大切です。

オペレーション面では、試行錯誤を繰り返しながら、最適な業務フローを見つけていきます。すべてを完璧にしようとせず、まず動き始めることが重要です。

成長期(6ヶ月〜3年目)

事業が軌道に乗り始める成長期には、新たな課題が生まれます。

売上が増加する一方で、業務量も増大し、一人では対応しきれなくなってきます。この段階で、アウトソーシングや人材採用を検討する必要があります。ただし、固定費の増加には慎重になるべきで、まずは業務委託から始めることをお勧めします。

競合も増えてくる時期なので、差別化戦略がより重要になります。価格競争に巻き込まれないよう、独自の価値提案を磨き続ける必要があります。

また、初期の熱意が薄れ、モチベーションの維持が課題となることもあります。明確な目標設定と、小さな成功体験の積み重ねが、モチベーション維持の鍵となります。

私はこの段階でAIを活用した集客に力を入れていくことを推奨しています。

安定期(3年目以降)

事業が安定してくると、成長の停滞という新たな課題に直面します。

既存市場が飽和し、成長率が鈍化することがあります。この段階では、新商品開発、新市場開拓、M&Aなど、第二の成長曲線を描くための戦略が必要です。

組織化も重要な課題です。属人的な業務から脱却し、仕組みで回る組織を作ることで、経営者は戦略的な業務に集中できるようになります。

事業承継も考慮すべき時期です。後継者の育成、事業売却、株式上場など、出口戦略を明確にすることで、長期的な視点での経営が可能になります。

まとめと次のステップ

スモールビジネスの可能性

スモールビジネスは、個人の情熱と創造性を最大限に発揮できる、現代における最も魅力的な働き方の一つです。

大企業のような規模の経済は期待できませんが、機動性、柔軟性、顧客との距離の近さという強みを活かすことで、独自の価値を創造できます。また、デジタル技術の進化により、小規模でもグローバルに展開できる可能性が広がっています。

重要なのは、「小さく始めて、大きく育てる」という考え方です。最初から完璧を求めず、市場の反応を見ながら柔軟に軌道修正していくことで、リスクを最小限に抑えながら成長できます。

スモールビジネスの成功は、売上や利益だけで測るものではありません。自分の価値観に基づいて働けること、社会に貢献できること、自己実現できることなど、金銭以外の価値も大きいのです。

今すぐ始められる具体的アクション

スモールビジネスを始めたいと思ったら、今すぐできる小さな一歩から始めましょう。

1. 自己分析シートの作成:自分のスキル、経験、情熱、人脈などを紙に書き出します。これが、あなたのビジネスの種となります。

2. 市場調査の開始:興味のある分野の競合を5社以上調査し、その強みと弱みを分析します。SNSやレビューサイトで顧客の声を100件以上読み、ニーズを把握します。

3. プロトタイプの作成:完璧でなくても構いません。まず、最小限の機能を持つ商品・サービスを作り、身近な人に使ってもらいフィードバックを得ます。

4. 情報発信の開始:ブログ、SNS、YouTubeなど、自分に合った方法で情報発信を始めます。最初は誰も見ていなくても、継続することで必ず読者・視聴者が増えていきます。

5. ネットワーキング:地域の起業家コミュニティ、オンラインサロン、勉強会などに参加し、同じ志を持つ仲間を見つけます。

6. 小さなテスト販売:友人・知人向けに、または小規模なイベントで、実際に販売してみます。お金をもらうことで、本当の顧客の反応がわかります。

継続的な成長のために

スモールビジネスの成功は、一朝一夕には実現しません。継続的な努力と改善が、確実な成果につながります。

毎日少しずつでも前進することが重要です。1日1件の顧客開拓、1週間に1つの改善、1ヶ月に1つの新しい挑戦など、小さな積み重ねが大きな成果を生みます。

失敗を恐れないことも大切です。失敗は成功への授業料と考え、そこから学んだことを次に活かします。多くの成功者が、失敗の経験が最も貴重な財産だったと語っています。

そして、楽しむことを忘れないでください。スモールビジネスは、自分の人生を自分でデザインする素晴らしい機会です。困難もありますが、それを乗り越える過程自体が、人生を豊かにする経験となります。

最後に、スモールビジネスは社会にとっても重要な存在です。雇用の創出、イノベーションの源泉、地域経済の活性化など、様々な価値を生み出します。あなたのスモールビジネスが、社会をより良くする一助となることを願っています。

今こそ、最初の一歩を踏み出す時です。完璧な準備を待つ必要はありません。走りながら考え、転びながら学び、そして必ず立ち上がって前に進む。それがスモールビジネスの醍醐味です。

あなたのスモールビジネスの成功を心から応援しています。