グローバル化が加速する現代において、国境を越えたビジネスは個人事業主から大企業まで、あらゆる規模の事業者にとって重要な選択肢となっています。特に、インターネットの普及により、誰もが世界中の市場にアクセスできるようになった今、輸入ビジネスと輸出ビジネスのどちらを選ぶべきか、多くの起業家が悩んでいます。

「日本の人口減少を考えると輸出の方が将来性がある」「でも英語が苦手だから国内向けの輸入ビジネスの方が始めやすい」「どちらの方が利益率が高いのか」といった疑問を抱える方も多いでしょう。

本記事では、輸入ビジネスと輸出ビジネスを多角的に比較し、それぞれのメリット・デメリット、成功事例、そして最終的にどちらがより「稼げる」のかを、15,000文字にわたって徹底的に解説していきます。

目次

結論:状況に応じた選択が成功への鍵

輸入ビジネスと輸出ビジネス、どちらが稼げるかという問いに対する答えは、「あなたの状況と目的による」というのが結論です。しかし、これでは答えになっていないと思われるかもしれません。

より具体的に言えば、短期的な収益性と参入のしやすさを重視するなら輸入ビジネス、長期的な成長性と競争優位性を重視するなら輸出ビジネスに軍配が上がります。ただし、これも一般論であり、実際にはそれぞれのビジネスモデル、扱う商品、ターゲット市場、そして何より実行する人の能力と情熱によって結果は大きく変わります。

重要なのは、両者の特性を正しく理解し、自分の強み、リソース、目標に合わせて最適な選択をすることです。以下、その判断材料となる詳細な比較分析を行っていきます。

輸入ビジネスが有利な理由

国内市場での事業展開による安定性

輸入ビジネスの最大の強みは、販売先が国内市場であるため、言語や商習慣の壁がなく、マーケティングや顧客対応がスムーズに行えることです。日本の消費者のニーズを肌で感じながら、きめ細かなサービスを提供できるのは大きなアドバンテージです。

また、国内での販売実績は、将来的な事業売却を考えた際に大きな価値を持ちます。国内市場でのシェアや顧客基盤は、同業他社や関連企業にとって魅力的な資産となります。実際、輸入ビジネスで成功した企業が、大手商社や小売チェーンに高額で買収される事例は珍しくありません。

さらに、既存の国内事業とのシナジー効果も期待できます。例えば、アパレル小売店を経営している場合、海外から独自のブランドを輸入することで、商品ラインナップの差別化を図ることができます。このような垂直統合や水平展開は、輸入ビジネスならではの強みです。

メーカー仕入れの再現性と独占契約の可能性

個人事業主でも海外メーカーと直接取引を開始できる可能性が高いという特徴があります。中国や東南アジアのメーカーは、日本市場への参入を積極的に検討しており、小規模な事業者でも代理店契約を結べるチャンスがあります。輸入ビジネス、特にメーカー仕入れにおいては、

独占輸入契約を獲得できれば、競合他社との価格競争から解放され、安定的な利益を確保できます。例えば、ある日本の個人事業主が、中国の新興スマートフォンアクセサリーメーカーと独占契約を結び、年商1億円を達成したケースがあります。このような成功は、大手企業が参入していないニッチ市場を狙うことで実現可能です。

また、輸入ビジネスは比較的システム化しやすく、一度成功パターンを確立すれば、他の商品カテゴリーにも応用できます。商品リサーチ、交渉、輸入手続き、販売までの一連のプロセスを標準化することで、効率的な事業拡大が可能になります。

国内トレンドへの迅速な対応

輸入ビジネスのもう一つの強みは、国内市場のトレンドに素早く対応できることです。日本の消費者の嗜好や流行を理解している強みを活かし、海外から適切な商品を選定・輸入することで、高い成功率を実現できます。

例えば、韓国コスメのブームに乗じて、いち早く人気ブランドを輸入した事業者は、大きな利益を上げています。また、コロナ禍でのおうち時間需要を見越して、海外の高品質なホームフィットネス機器を輸入した企業も成功を収めています。

このような機動的な対応は、国内市場に精通している輸入ビジネスならではの強みであり、海外企業が日本市場に直接参入する際には真似できない競争優位性となります。

輸入ビジネスの成功を裏付ける根拠

市場規模と成長性のデータ

日本の輸入市場は巨大で、かつ安定的に成長しています。財務省の貿易統計によると、2023年の輸入総額は約110兆円に達し、前年比で約9%増加しています。特に、一般消費財の輸入は堅調に推移しており、個人輸入ビジネスにとって追い風となっています。

特に注目すべきは、越境ECの急成長です。経済産業省の調査では、日本の消費者による越境EC利用額は年率15%以上で成長しており、2025年には3兆円を超えると予測されています。この成長の背景には、円安による海外商品の相対的な安さ、商品の多様性への需要、そしてEC利用の一般化があります。

また、商品カテゴリー別に見ると、ファッション、美容・健康、家電・ガジェット、食品・飲料などが主要な輸入品目となっており、これらの分野では新規参入の余地が十分にあります。

成功事例の分析

輸入ビジネスの成功事例を詳しく見ていきましょう。

事例1:韓国コスメ輸入で年商10億円 2018年に個人事業主として韓国コスメの輸入を始めたA氏は、SNSマーケティングを活用して急成長を遂げました。最初は月商100万円程度でしたが、インフルエンサーとのコラボレーションや、日本未上陸ブランドの独占輸入契約により、5年で年商10億円を達成。現在は法人化し、実店舗も展開しています。

事例2:欧州家具輸入で差別化に成功 B社は、北欧の小規模家具メーカーと提携し、日本市場向けにカスタマイズした商品を輸入しています。大手家具店では扱わない個性的なデザインと、日本の住環境に合わせたサイズ展開により、富裕層を中心に支持を獲得。粗利率40%以上を維持しながら、年商3億円を達成しています。

事例3:中国ガジェット輸入で急成長 C氏は、クラウドファンディングで話題になった中国の革新的なガジェットを、日本で正規代理店として輸入販売しています。技術系メディアとの連携により認知度を高め、初年度から年商1億円を突破。現在は複数ブランドの代理店となり、事業を拡大しています。

参入障壁の低さと支援体制

輸入ビジネスは、輸出ビジネスと比較して参入障壁が低いという特徴があります。その理由として、以下の点が挙げられます。

まず、言語の壁が相対的に低いことです。多くの海外メーカー、特にアジア圏のメーカーは、日本市場の重要性を認識しており、日本語対応スタッフを配置していることが多いです。また、翻訳ツールの進化により、基本的なコミュニケーションは英語初級レベルでも可能になっています。

次に、輸入に関する各種支援制度が充実していることです。JETROの輸入ビジネス支援、各地の商工会議所による貿易実務セミナー、金融機関の輸入金融サービスなど、初心者でも利用できる支援が豊富にあります。

さらに、小口輸入から始められることも大きなメリットです。最初は個人輸入レベルから始めて、徐々に商業輸入に移行することで、リスクを抑えながら経験を積むことができます。

輸入ビジネスへの反論に対する反証

「円安で輸入は不利」という意見への反論

確かに、円安は輸入コストの上昇を意味しますが、これは必ずしも輸入ビジネスの不利を意味しません。重要なのは、為替変動を上回る付加価値を提供できるかどうかです。

まず、円安によって国内生産品の価格も上昇しているため、輸入品との価格差は必ずしも拡大していません。むしろ、効率的な海外生産による低コストのメリットは依然として存在します。

また、高付加価値商品や独占輸入商品であれば、為替変動を価格に転嫁することも可能です。実際、ラグジュアリーブランドや高機能商品は、円安下でも安定した需要を維持しています。

さらに、為替予約やオプション取引などのヘッジ手段を活用することで、為替リスクを軽減することも可能です。中長期的な視点で事業を展開すれば、為替の循環的な変動は平準化されます。

「国内市場は縮小している」という懸念への反論

日本の人口減少による市場縮小は事実ですが、輸入ビジネスにとってはむしろチャンスとなる側面もあります。

第一に、消費の質的変化が起きています。人口は減少していても、一人当たりの消費額は維持または増加しており、特に付加価値の高い商品への需要は拡大しています。輸入品は、この「量から質へ」のシフトにマッチしています。

第二に、国内生産の縮小により、輸入品への依存度が高まっています。多くの日本メーカーが生産拠点を海外に移転しており、これらの商品を輸入販売するビジネスチャンスが生まれています。

第三に、インバウンド需要の回復により、外国人観光客向けの商品需要も期待できます。日本での購入を前提とした商品展開は、輸入ビジネスの新たな可能性を開いています。

「競争が激しい」という指摘への反論

輸入ビジネスの競争が激しいのは事実ですが、これは市場の成熟度と魅力を示すものでもあります。重要なのは、競争の中でいかに差別化するかです。

差別化の方法は多岐にわたります。独占輸入契約の獲得、商品のローカライズ、優れたカスタマーサービス、効果的なマーケティング、ニッチ市場の開拓など、競争優位を築く方法は無数にあります。

また、競争が激しい分野を避け、ブルーオーシャン市場を探すことも可能です。例えば、特定の趣味や専門分野に特化した商品、B2B向けの産業資材、地方都市向けの商品など、大手が参入しにくい市場は多く存在します。

さらに、競争は市場の活性化をもたらし、全体のパイを拡大する効果もあります。新規参入者が市場を刺激することで、消費者の認知度が高まり、市場全体が成長することも珍しくありません。

輸出ビジネスが有利な理由

グローバル市場での無限の可能性

輸出ビジネスの最大の魅力は、世界中の市場にアクセスできることで、日本の人口1.2億人という制約から解放されることです。世界人口80億人の市場は、日本市場の約67倍の規模を持ち、その成長ポテンシャルは計り知れません。

特に、アジア、アフリカ、南米などの新興国市場は急速に成長しており、中間層の拡大により日本製品への需要が高まっています。これらの市場では、「Made in Japan」ブランドの価値が非常に高く、品質と信頼性の代名詞として認識されています。

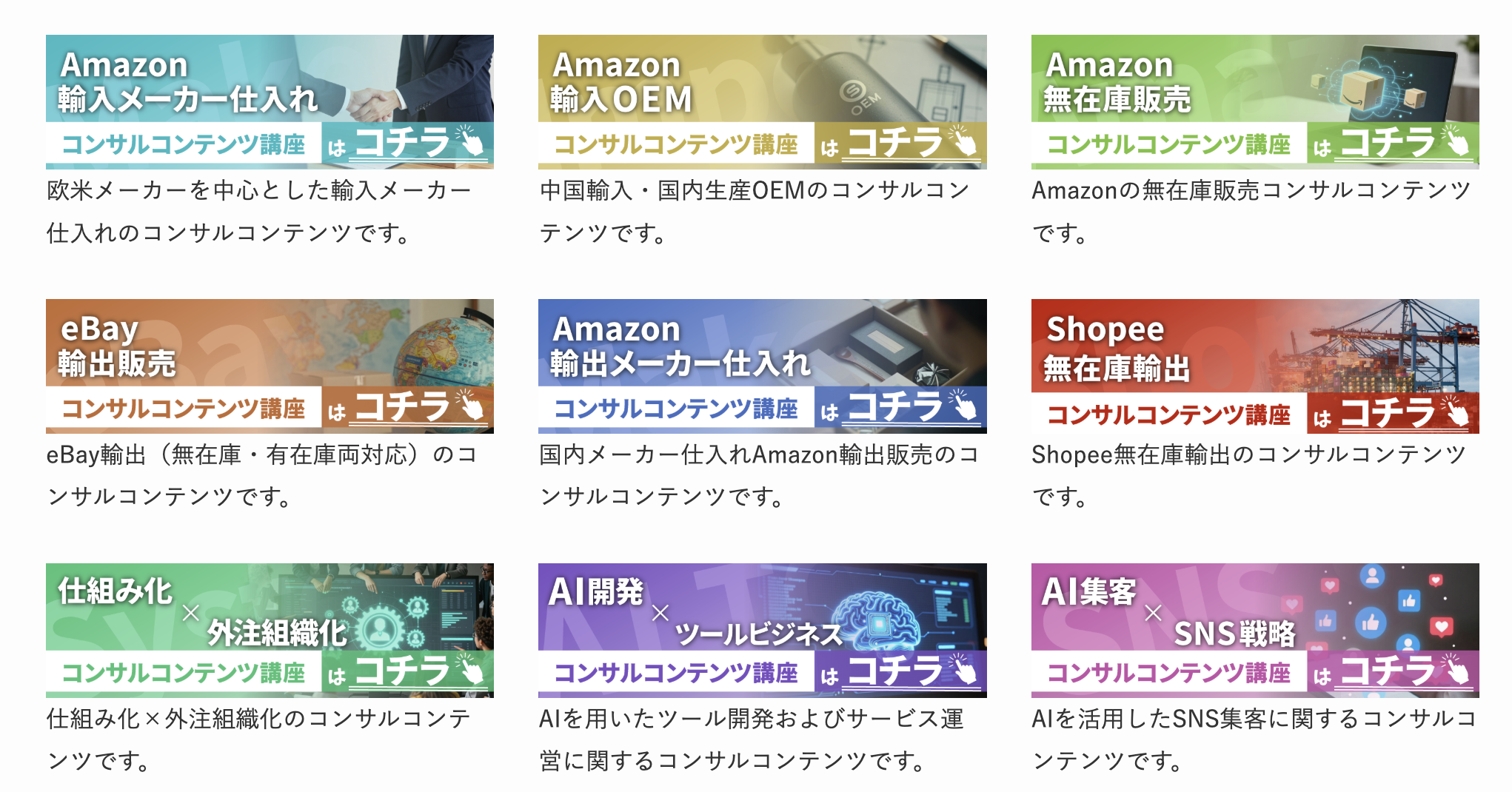

また、インターネットの普及により、小規模事業者でも世界中の顧客にリーチできるようになりました。Amazon、eBay、Shopifyなどのプラットフォームを活用すれば、物理的な海外拠点を持たなくても、グローバルビジネスを展開できます。

競争優位性と高利益率の実現

輸出ビジネスでは、日本国内では当たり前の商品やサービスが、海外では希少価値を持つことがよくあります。この情報の非対称性を活用することで、高い利益率を実現できます。

例えば、日本の100円ショップで購入できる商品が、海外では5ドル、10ドルで販売されることは珍しくありません。日本の伝統工芸品、アニメグッズ、化粧品、食品など、海外では入手困難な商品は、プレミアム価格で取引されます。

さらに、輸出ビジネスでは競合が相対的に少ないという利点があります。言語の壁、国際物流の複雑さ、各国の規制への対応など、参入障壁が高いため、一度成功すれば、その地位を維持しやすいのです。

消費税還付による財務的メリット

輸出ビジネスの大きな財務的メリットとして、消費税の還付制度があります。輸出取引は消費税が免税となるため、仕入れ時に支払った消費税が還付されます。

例えば、1,000万円の商品を仕入れた場合、100万円の消費税を支払いますが、これを輸出すれば、この100万円が還付されます。これは実質的に10%の利益率向上に相当し、ビジネスのキャッシュフローに大きく貢献します。

特に、薄利多売のビジネスモデルでは、この消費税還付が利益の大部分を占めることもあります。適切な税務処理を行えば、安定的な追加収入源となります。

輸出ビジネスの成功を裏付ける根拠

日本製品の国際的評価と需要

日本製品の品質と信頼性は、世界的に高く評価されています。「Cool Japan」戦略により、日本文化への関心も高まっており、これが日本製品の需要を後押ししています。

JETROの調査によると、海外消費者の日本製品に対するイメージは、「高品質」(87%)、「安全・安心」(82%)、「デザインが良い」(76%)と極めて肯定的です。この良好なブランドイメージは、輸出ビジネスにとって大きな資産となります。

特に人気の高い商品カテゴリーとして、以下が挙げられます:

- アニメ・マンガ関連商品:世界市場規模は2.5兆円を超え、年率10%以上で成長

- 日本食品:健康志向の高まりにより、和食材や日本産食品への需要が急増

- 化粧品・美容商品:アジアを中心に日本の美容技術への信頼が厚い

- 伝統工芸品:富裕層を中心に、本物の日本文化への需要が拡大

成功事例の詳細分析

輸出ビジネスの成功事例を具体的に見ていきましょう。

事例1:eBay輸出で月商1,000万円達成 D氏は、日本の中古カメラとレンズをeBayで販売し、3年で月商1,000万円を達成しました。日本の中古カメラ市場の品質の高さと、海外での日本製カメラへの信頼を活かし、利益率30%以上を維持しています。英語は基本的なレベルでしたが、商品知識と丁寧な顧客対応で高評価を獲得しています。

事例2:日本茶輸出で世界展開 E社は、日本茶を欧米の高級レストランやホテルに輸出しています。単なる商品輸出ではなく、茶道文化の啓蒙活動も行い、付加価値を高めています。現在、15カ国以上に輸出し、年商5億円を達成。海外での日本茶ソムリエ育成にも取り組んでいます。

事例3:アニメグッズ輸出で急成長 F氏は、日本限定のアニメグッズを海外のコレクター向けに輸出しています。限定品や絶版品を中心に扱い、平均利益率50%以上を実現。SNSを活用したマーケティングにより、世界中にファンベースを構築し、予約販売で在庫リスクを最小化しています。

政府支援と環境整備

日本政府は輸出促進を重要な経済政策と位置づけ、様々な支援策を展開しています。

JETROの輸出支援プログラムは特に充実しており、市場調査、バイヤー紹介、展示会出展支援、専門家によるコンサルティングなど、包括的なサポートを提供しています。これらの多くは無料または低コストで利用可能です。

また、「新輸出大国コンソーシアム」では、TPPなどの経済連携協定を活用した輸出支援を行っており、関税削減のメリットを最大限に活用できます。

金融面でも、日本政策金融公庫の海外展開資金、信用保証協会の輸出保証など、資金調達の選択肢が豊富にあります。

輸出ビジネスへの反論に対する反証

「言語の壁が高い」という懸念への反論

確かに輸出ビジネスでは英語などの外国語が必要ですが、現代のテクノロジーとサービスにより、この壁は大幅に低くなっています。

まず、自動翻訳技術の進化により、基本的なコミュニケーションは容易になりました。DeepLやGoogle翻訳の精度は飛躍的に向上し、ビジネスレベルの翻訳も可能です。また、ChatGPTなどのAIツールを活用すれば、ビジネスメールの作成も簡単にできます。

次に、多くのプラットフォームが多言語対応しています。Amazon、eBayなどは、出品作業から顧客対応まで、日本語でのサポートを提供しています。さらに、現地の販売代行サービスを利用すれば、言語の問題を完全に回避することも可能です。

また、英語ができないことを逆手に取り、「authentic Japanese seller」としてのブランディングも可能です。片言の英語でも、誠実な対応をすれば、むしろ信頼を得られることもあります。

「国際物流が複雑」という指摘への反論

国際物流の複雑さは事実ですが、現在では多くのソリューションが存在し、個人事業主でも簡単に国際発送ができる環境が整っています。

日本郵便のEMS、国際eパケットは、オンラインで簡単に手続きができ、追跡も可能です。また、FedEx、DHL、UPSなどの国際宅配便業者も、中小事業者向けのサービスを充実させています。

さらに、ShipBobやFloshipなどの3PL(サードパーティー・ロジスティクス)サービスを利用すれば、在庫管理から発送まで、すべてを外注できます。これにより、物流の専門知識がなくても、プロフェッショナルなサービスを提供できます。

通関手続きについても、多くの配送業者が代行サービスを提供しており、必要書類の作成支援も受けられます。初心者でも、ステップバイステップのガイダンスに従えば、問題なく輸出できます。

「為替リスクが大きい」という懸念への反論

為替リスクは輸出ビジネスの課題の一つですが、適切なリスク管理により、むしろ為替を味方につけることも可能です。

まず、現在の円安傾向は輸出ビジネスにとって追い風です。1ドル150円の水準では、1ドル100円の時代と比べて、同じドル建て売上でも円換算で50%増となります。この為替メリットは、他のビジネスでは得られない大きなアドバンテージです。

為替リスクの管理方法も確立されています。為替予約、通貨オプションなどの金融商品を活用すれば、一定期間の為替レートを固定できます。また、売上の一部を外貨で保有し、仕入れに充てることで、自然なヘッジも可能です。

さらに、価格設定を柔軟に行うことで、為替変動を吸収できます。プレミアム商品であれば、為替変動を理由とした価格調整も受け入れられやすく、利益率を維持できます。

具体的な成功事例の詳細分析

輸入ビジネスの成功パターン

化粧品輸入で年商20億円企業に成長したG社

G社は2015年に資本金300万円で設立され、韓国コスメの輸入販売からスタートしました。創業者のH氏は、元々美容部員として働いていた経験を活かし、日本で人気が出そうな商品を見極める眼力を持っていました。

最初は個人輸入レベルから始め、メルカリやヤフオクで販売していましたが、特定のBBクリームが爆発的に売れたことをきっかけに、メーカーと直接交渉を開始。日本での独占販売権を獲得し、初年度で年商1億円を突破しました。

その後、SNSマーケティングに注力し、美容系インフルエンサーとのタイアップを積極的に展開。商品の使用方法動画や、ビフォーアフター写真を活用したコンテンツマーケティングにより、ブランド認知度を急速に高めました。

現在では、韓国だけでなく、タイ、台湾、欧州からも化粧品を輸入し、自社ECサイトの他、大手ドラッグストアチェーンにも商品を卸しています。2023年の年商は20億円を超え、従業員50名を抱える企業に成長しました。

成功要因の分析:

- ニッチ市場から始めて、徐々に拡大する戦略

- SNSを活用した効果的なマーケティング

- 独占契約による競争優位性の確保

- 実店舗展開による信頼性の向上

輸出ビジネスの成功パターン

日本の伝統工芸品輸出で世界的ブランドを確立したI社

I社は、日本の伝統工芸品を欧米の富裕層向けに輸出するビジネスを展開しています。創業者のJ氏は、外資系企業で働いていた経験から、海外での日本文化への関心の高さを実感し、2018年に起業しました。

最初は、京都の小さな工房で作られる漆器からスタート。単に商品を輸出するのではなく、職人の技術や歴史的背景をストーリーとして伝えることで、付加価値を創出しました。商品には職人の署名入り証明書を添付し、製作過程の動画をQRコードで視聴できるようにしました。

販売チャネルとして、高級百貨店やギャラリーとの直接取引に加え、自社のECサイトも構築。ECサイトは多言語対応し、各国の文化に合わせたマーケティングを展開しました。

価格設定は、国内価格の3〜5倍に設定しましたが、品質とストーリー性により、順調に売上を伸ばしました。現在では、漆器だけでなく、陶磁器、織物、金工品など、日本全国の伝統工芸品を扱い、年商8億円を達成しています。

成功要因の分析:

- 商品の文化的価値を最大化するストーリーテリング

- 高価格帯でも受け入れられる品質とブランディング

- デジタル技術を活用した顧客体験の向上

- 現地パートナーとの協力関係構築

両方を組み合わせたハイブリッド型の成功事例

輸入と輸出を組み合わせて相乗効果を生み出したK社

K社は、アウトドア用品の輸入販売から始まり、現在では日本のアウトドアブランドの輸出も手がける総合商社に成長しました。

最初は、北欧の高品質なキャンプ用品を輸入し、日本のアウトドア愛好家向けに販売していました。輸入ビジネスで培った商品知識と顧客ネットワークを活かし、日本の優れたアウトドア用品を逆に海外に輸出する事業を立ち上げました。

例えば、日本の職人が作る高品質なナイフや、日本独自の軽量テントなどを、欧米のアウトドア市場に輸出。輸入商品と輸出商品を組み合わせたカタログを作成し、バイヤーに対して総合的な提案ができる強みを持っています。

この双方向のビジネスモデルにより、為替リスクの自然なヘッジが可能となり、また、両方の市場トレンドを把握することで、より精度の高い商品選定ができるようになりました。現在、年商15億円、輸入と輸出の比率は6:4となっています。

成功要因の分析:

- 輸入で培った知識を輸出に活用

- 双方向ビジネスによるリスク分散

- 総合提案力による競争優位性

- グローバルな視点での市場分析

最終結論:あなたに最適な選択とは

輸入ビジネスが向いている人

輸入ビジネスは、以下のような方に特に適しています:

1. 国内市場に精通している人 日本の消費者トレンドを理解し、マーケティングに自信がある方は、輸入ビジネスで成功する可能性が高いです。

2. 既存事業とのシナジーを求める人 すでに国内で事業を展開しており、商品ラインナップの拡充や差別化を図りたい方には、輸入ビジネスが最適です。

3. 安定的な事業展開を望む人 為替リスクを避け、国内市場で着実に事業を成長させたい方には、輸入ビジネスがおすすめです。

4. 将来的な事業売却を視野に入れている人 国内での事業実績は、M&Aの際に高く評価されるため、エグジット戦略を考えている方には有利です。

輸出ビジネスが向いている人

輸出ビジネスは、以下のような方に特に適しています:

1. グローバルな視野を持つ人 世界市場でビジネスを展開したい、日本の枠を超えて活躍したいという志向の方には、輸出ビジネスが最適です。

2. 日本の独自性を活かしたい人 日本文化や日本製品の価値を世界に伝えたい、という使命感を持つ方は、輸出ビジネスで大きな成果を上げられます。

3. 高い成長性を求める人 日本市場の制約を超えて、無限の可能性を追求したい方には、輸出ビジネスがおすすめです。

4. 競争優位性を築きたい人 参入障壁の高さを逆手に取り、独自のポジションを確立したい方には、輸出ビジネスが有利です。

最適な選択のためのチェックリスト

あなたに最適なビジネスモデルを選ぶために、以下のチェックリストを活用してください:

資金力

- 初期投資100万円以下 → 輸出ビジネス(eBay等の小売輸出)

- 初期投資100万円〜500万円 → 輸入ビジネス(小規模メーカー仕入れ)

- 初期投資500万円以上 → どちらも可能(本格的なメーカー取引)

語学力

- 英語が苦手 → 輸入ビジネス(アジア圏中心)

- 日常会話レベルの英語 → どちらも可能

- ビジネスレベルの英語 → 輸出ビジネスが有利

ビジネス経験

- EC経験なし → 輸入ビジネス(国内EC から開始)

- 国内EC経験あり → どちらも可能

- 貿易経験あり → 輸出ビジネスが有利

リスク許容度

- リスク回避型 → 輸入ビジネス

- バランス型 → 状況に応じて選択

- リスク選好型 → 輸出ビジネス

成功への具体的なアクションプラン

どちらのビジネスを選ぶにせよ、成功への第一歩は行動を起こすことです。以下の具体的なステップを参考に、今すぐ始めましょう:

輸入ビジネスを始める場合:

- 興味のある商品カテゴリーを3つ選定

- Alibaba.comなどで仕入れ先をリサーチ

- サンプルを取り寄せて品質確認

- 小ロットでテスト販売

- 売れ筋商品を見つけたら本格展開

輸出ビジネスを始める場合:

- eBayまたはAmazonのアカウント作成

- 自宅にある不用品から出品練習

- 日本限定商品をリサーチ

- 仕入れ先の開拓(ドンキホーテ、ヨドバシカメラ等)

- 継続的な出品と顧客対応

両方を検討する場合:

- まず得意な方から小規模に開始

- 3〜6ヶ月で成果を評価

- 成功パターンを他方にも応用

- 最終的に最適なバランスを見つける

まとめ:グローバルビジネスの可能性

輸入ビジネスと輸出ビジネス、どちらが稼げるかという問いに対する答えは、結局のところ「あなた次第」です。しかし、本記事で詳しく解説したように、それぞれに明確な特徴とメリット・デメリットがあり、あなたの状況に応じた最適な選択が可能です。

重要なのは、グローバル化が進む現代において、国境を越えたビジネスは特別なものではなく、誰もがチャレンジできる身近な選択肢になったということです。テクノロジーの進化、物流インフラの整備、各種支援制度の充実により、個人事業主でも世界を舞台にビジネスを展開できる時代になりました。

輸入ビジネスを選ぶなら、日本市場の深い理解と、海外の優れた商品を見つける眼力を磨いてください。輸出ビジネスを選ぶなら、日本の価値を世界に伝える情熱と、グローバルな視点を持ってください。そして、どちらを選んでも、継続的な学習と改善、そして顧客第一の姿勢を忘れないでください。