終身雇用制度の崩壊、副業解禁の流れ、テクノロジーの進化により、起業のハードルは歴史上最も低くなっています。かつては多額の資金と人脈が必要だった起業も、今ではパソコン1台とインターネット環境があれば始められる時代になりました。

しかし、起業を志す多くの人が最初の一歩で躓いてしまうのも事実です。「何から始めればいいのかわからない」「失敗が怖い」「自分にできるだろうか」という不安や疑問を抱えている方も多いでしょう。

本記事では、起業経験ゼロの状態から、実際にビジネスを立ち上げるまでの具体的なステップを、実践的かつ体系的に解説します。筆者自身、会社員から起業家への転身を経験し、現在は複数の事業を運営しています。その過程で得た知識と、100名以上の起業家へのインタビューから導き出した成功パターンを基に、再現性の高い起業方法をお伝えします。

起業は決して特別な才能を持つ人だけのものではありません。適切な準備と戦略、そして一歩を踏み出す勇気があれば、誰でも起業家になることができます。本記事を読み終える頃には、あなたも起業への具体的な道筋が見えているはずです。

目次

起業の基本的な仕組みと現実を理解する

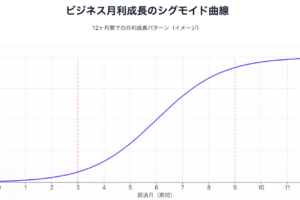

起業の成功率は統計上約30%と言われていますが、正しい知識と段階的なアプローチで大幅に高められます。まず起業には「問題解決型」と「趣味・スキル活用型」の2パターンがあることを理解しましょう。

起業とは何か:定義と種類

起業とは、新しい事業を立ち上げ、自らがその経営責任を負うことを指します。しかし、一口に起業といっても、その形態は多様です。

主な起業の形態として、以下があります。個人事業主として始める方法は、最も手軽で、開業届を税務署に提出するだけで事業を開始できます。法人設立(株式会社、合同会社など)は、より本格的な事業展開を目指す場合に適しています。フリーランスとしての独立も、広義の起業に含まれます。副業から始めて、軌道に乗ったら本業にシフトする方法も、リスクを抑えた賢明な選択です。

起業の成功率について正しく理解することも重要です。統計によると、起業から5年後の生存率は約40%、10年後は約26%とされています。しかし、これは準備不足で起業した人も含めた数字です。適切な準備と戦略を持って起業した場合、成功率は大幅に向上します。

起業に必要な資金の現実

起業資金については多くの誤解があります。「起業には数百万円必要」というイメージを持つ人も多いですが、実際はビジネスモデルによって大きく異なります。

オンラインビジネスであれば、初期投資10万円以下で始められるものも多数存在します。例えば、コンサルティング業、ライティング業、プログラミング受託などは、パソコンとインターネット環境があれば始められます。一方、飲食店や製造業など、設備投資が必要な事業では、数百万円から数千万円の初期投資が必要になることもあります。

資金調達の方法も多様化しています。自己資金だけでなく、日本政策金融公庫の創業融資、信用保証協会の保証付き融資、クラウドファンディング、エンジェル投資家からの出資など、様々な選択肢があります。重要なのは、事業の性質に応じた適切な資金計画を立てることです。

起業のメリットとリスク

起業には明確なメリットとリスクが存在します。これらを正しく理解した上で、自分にとって起業が適切な選択かを判断することが重要です。

メリットとしては、収入の上限がないこと、自由な働き方ができること、自己実現の機会が得られること、社会に直接的な価値を提供できることなどがあります。特に、自分のアイデアやビジョンを形にできる喜びは、会社員では味わえない醍醐味です。

一方、リスクも存在します。収入の不安定さ、全責任を自分が負うプレッシャー、社会保障の自己負担、失敗した場合の経済的損失などです。しかし、これらのリスクは適切な準備と戦略により、大幅に軽減することが可能です。

ステップ1:自己分析と起業アイデアの発見

起業アイデアは「自分の強み×市場の需要×情熱」の掛け合わせで見つけます。市場調査を行い、既存の解決策の不満点を洗い出すことで、参入余地のあるビジネスアイデアが生まれます。

自分の強みと情熱を見つける

起業の第一歩は、自己分析から始まります。成功する起業家の多くは、自分の強みを活かしたビジネスを展開しています。

まず、これまでの経験を棚卸ししましょう。職歴、学歴、趣味、特技など、あらゆる経験が起業のヒントになります。例えば、営業職の経験があれば営業代行サービス、プログラミングスキルがあればシステム開発、料理が得意なら料理教室やケータリングサービスなど、可能性は無限大です。

次に、情熱を持てる分野を特定します。起業は長期戦です。困難な時期を乗り越えるためには、その事業に対する情熱が不可欠です。「お金のため」だけでは続きません。自分が心から興味を持ち、社会に貢献したいと思える分野を選ぶことが重要です。

スキルの棚卸しも欠かせません。現在持っているスキルと、事業に必要なスキルのギャップを明確にし、不足しているスキルをどう補うかを考えます。全てを自分でできる必要はありません。不足部分は、パートナーを見つけたり、外注したりすることで補えます。

市場ニーズの調査方法

優れたアイデアも、市場ニーズがなければビジネスとして成立しません。市場調査は起業準備の中でも特に重要なプロセスです。

まず、ターゲット顧客を明確にします。「誰の」「どんな問題を」「どのように解決するか」を具体的に定義します。例えば、「30代の働く母親の、料理の時間短縮という問題を、作り置きレシピの提供で解決する」といった具合です。

次に、競合分析を行います。同様のサービスや商品を提供している企業を調査し、その強みと弱みを分析します。競合が多いことは必ずしも悪いことではありません。市場が存在する証拠でもあります。重要なのは、競合との差別化ポイントを見つけることです。

市場規模の推定も重要です。対象市場の規模、成長率、将来性を調査します。小さすぎる市場では事業の成長が限定的になりますし、大きすぎる市場では競争が激しくなります。自分の事業規模に適した市場を選ぶことが大切です。

ビジネスアイデアの検証

アイデアが固まったら、実際に検証することが重要です。多くの起業家が陥る失敗は、検証なしに大規模な投資をしてしまうことです。

MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)の考え方を活用しましょう。完璧な商品やサービスを作る前に、最小限の機能で市場の反応を確かめます。例えば、アプリを開発する前にランディングページで事前登録を募る、商品を大量生産する前に少量で試験販売するなどです。

潜在顧客へのヒアリングも欠かせません。想定顧客に直接話を聞き、本当にそのニーズが存在するか、提供しようとしている解決策が適切かを確認します。最低でも10人以上にヒアリングすることをお勧めします。

プロトタイプやデモの作成も有効です。実際の商品やサービスのイメージを具体的に示すことで、より正確なフィードバックを得られます。完成度は低くても構いません。コンセプトが伝わることが重要です。

ステップ2:事業計画の作成

事業計画書には①ビジネスモデル、②ターゲット顧客、③競合分析、④収益計画、⑤マイルストーンの5要素を含めます。完璧を目指す必要はなく、まず仮説を立てて検証する姿勢が重要です。

事業計画書の基本構成

事業計画書は、起業の設計図です。自分の考えを整理し、他者に説明するための重要なツールとなります。

事業計画書の基本構成は以下の通りです。まず、事業概要では、何を、誰に、どのように提供するかを簡潔に説明します。市場分析では、ターゲット市場の規模、成長性、競合状況を分析します。商品・サービスの詳細では、提供価値、特徴、差別化ポイントを明確にします。

マーケティング戦略では、どのように顧客を獲得し、維持するかを計画します。組織計画では、必要な人材、組織構造、役割分担を定義します。財務計画では、売上予測、費用計画、資金調達計画を立てます。

事業計画書は一度作って終わりではありません。事業の進捗に応じて、定期的に見直し、更新することが重要です。

ビジネスモデルの設計

ビジネスモデルとは、どのように価値を創造し、顧客に届け、収益を得るかの仕組みです。優れたビジネスモデルは、事業の成功確率を大きく高めます。

収益モデルには様々な種類があります。物販モデル、サービス提供モデル、サブスクリプションモデル、広告モデル、手数料モデルなど、事業の性質に応じて適切なモデルを選択します。複数の収益源を組み合わせることで、リスク分散も可能です。

価格設定は特に重要です。コストプラス方式、競合基準方式、価値基準方式など、様々な方法があります。安すぎても高すぎても問題です。顧客が感じる価値と、自社の収益性のバランスを取ることが大切です。

コスト構造の設計も欠かせません。固定費と変動費を明確に分け、損益分岐点を把握します。初期は固定費を最小限に抑え、売上に応じて変動費として支出する構造が理想的です。

財務計画とキャッシュフロー管理

起業失敗の最大の原因は、資金ショートです。綿密な財務計画とキャッシュフロー管理が、事業の生命線となります。

初期投資の算定では、必要な設備、在庫、運転資金などを詳細に積み上げます。楽観的な見積もりは禁物です。想定の1.5倍程度の資金を準備することをお勧めします。

売上予測は、保守的、標準的、楽観的の3パターンを作成します。最悪のケースでも事業が継続できるよう、保守的な予測をベースに計画を立てます。

キャッシュフロー計画は月次で作成します。売上の入金タイミングと、支出のタイミングのズレを考慮することが重要です。黒字倒産を避けるため、常に3ヶ月先までの資金繰りを把握しておきましょう。

ステップ3:法的手続きと事業基盤の構築

個人事業主なら開業届の提出(無料)、法人なら設立登記(株式会社で約25万円)が必要です。最初は個人事業主で始め、年間利益が500万円を超えたら法人化を検討するのが一般的です。

個人事業主vs法人設立の選択

事業形態の選択は、税務、信用、責任範囲などに大きく影響します。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で選択しましょう。

個人事業主のメリットは、手続きが簡単で費用がかからないこと、税務処理が比較的シンプルなこと、社会保険の負担が少ないことです。一方、デメリットは、信用力が低いこと、無限責任を負うこと、事業承継が困難なことです。

法人設立のメリットは、信用力が高いこと、有限責任であること、節税対策の選択肢が多いこと、資金調達がしやすいことです。デメリットは、設立費用がかかること、税務・会計処理が複雑なこと、社会保険の負担が大きいことです。

一般的には、まず個人事業主として始め、年間利益が500万円を超えたあたりで法人化を検討するケースが多いです。ただし、BtoBビジネスや大規模な資金調達が必要な場合は、最初から法人設立を選択することもあります。

必要な届出と手続き

起業に必要な手続きは、事業形態によって異なります。漏れなく、適切なタイミングで行うことが重要です。

個人事業主の場合、開業届を税務署に提出します。開業から1ヶ月以内が原則ですが、遅れても罰則はありません。青色申告承認申請書も同時に提出することで、税制上の優遇を受けられます。

法人設立の場合は、より複雑な手続きが必要です。定款の作成、公証役場での認証、法務局での登記、税務署への法人設立届出、都道府県・市町村への届出などがあります。司法書士や税理士に依頼することも可能です。

業種によっては、許認可が必要な場合があります。飲食業なら食品衛生責任者、不動産業なら宅地建物取引士、建設業なら建設業許可など、事前に確認が必要です。

事業用口座とクレジットカードの準備

事業とプライベートの資金を明確に分けることは、経理処理の効率化と、税務調査対策の両面で重要です。

事業用銀行口座は、個人事業主でも屋号付きで開設できます。法人の場合は、法人口座の開設が必須です。最近はネット銀行も法人口座に対応しており、手数料が安く、使い勝手も良いのでお勧めです。

事業用クレジットカードも早めに作成しましょう。経費の支払いを一元化でき、経理処理が大幅に効率化されます。また、利用明細が自動的に記録されるため、経費の証拠書類としても活用できます。

会計ソフトの導入も必須です。クラウド型の会計ソフトなら、銀行口座やクレジットカードと連携し、自動で仕訳を作成してくれます。freee、マネーフォワード、弥生会計オンラインなどが代表的です。

ステップ4:商品・サービスの開発

プロトタイプから始める

完璧な商品を作ろうとして、いつまでも市場に出せない起業家は多いです。まずは60%の完成度でも市場に出し、顧客の反応を見ながら改善していくことが重要です。

プロトタイプ開発の基本は、核となる価値提供に集中することです。例えば、料理配達サービスなら、最初はアプリ開発せずに電話注文で始める、コンサルティングなら、体系化された教材を作る前に個別相談から始めるなどです。

テスト販売を通じて、実際の顧客の反応を確認します。価格設定は適切か、ニーズは本当に存在するか、改善すべき点は何かなど、貴重なフィードバックが得られます。

改善サイクルを高速で回すことが成功の鍵です。顧客の声を聞き、改善し、再度テストするというサイクルを、週単位、場合によっては日単位で回します。この過程で、商品・サービスは急速に洗練されていきます。

品質管理と顧客満足度

品質は事業の生命線です。特に起業初期は、一人の不満足な顧客が致命的な評判被害をもたらす可能性があります。

品質基準を明確に設定しましょう。製品なら不良率、サービスなら対応時間や満足度など、測定可能な指標を設定します。基準を下回った場合の対応策も事前に決めておきます。

顧客フィードバックの収集システムを構築します。アンケート、レビュー、直接のヒアリングなど、様々な方法で顧客の声を集めます。ネガティブなフィードバックこそ、改善の宝庫です。

クレーム対応は特に重要です。迅速、誠実、前向きな対応が基本です。クレームを適切に処理すれば、逆にファンになってもらえることもあります。クレーム対応マニュアルを作成し、一貫した対応ができるようにしましょう。

価格戦略と収益性の確保

価格設定は、事業の成否を左右する重要な要素です。安すぎても高すぎても問題があります。

価格設定の基本的な考え方として、コストベース、競合ベース、価値ベースの3つがあります。起業初期は価値ベースの価格設定が難しいため、コストベースで最低価格を設定し、競合ベースで調整することが一般的です。

価格テストを実施することも重要です。A/Bテストで異なる価格の反応を見る、期間限定の割引キャンペーンで価格弾力性を測るなど、データに基づいた価格設定を行います。

利益率の確保は事業継続の必須条件です。売上至上主義に陥らず、適切な利益率を維持することが重要です。一般的に、粗利率30%以上、営業利益率10%以上を目指すべきです。

ステップ5:マーケティングと集客

集客方法はSNS・ブログ・Web広告・SEOの4つが主流です。初期は無料のSNSとブログで始め、収益が出てからWeb広告に投資するのが資金効率の良い進め方です。

デジタルマーケティングの基礎

現代の起業において、デジタルマーケティングは避けて通れません。費用対効果が高く、小規模事業者でも大企業と対等に戦えるフィールドです。

Webサイトは事業の顔となります。必ずしも高額な制作費をかける必要はありません。WordPressやWixなどを使えば、低コストで professional なサイトが作れます。重要なのは、顧客にとって価値ある情報を提供することです。

SEO(検索エンジン最適化)対策は、長期的な集客の要です。キーワード選定、コンテンツの質、サイト構造の最適化など、基本的な対策を行うだけでも大きな効果があります。

SNSマーケティングも重要な集客チャネルです。Facebook、Instagram、Twitter、LinkedInなど、ターゲット顧客が利用しているプラットフォームを選択し、価値ある情報を継続的に発信します。

顧客獲得の具体的手法

顧客獲得には、プッシュ型とプル型の両方のアプローチが必要です。

コンテンツマーケティングは、プル型の代表的な手法です。ブログ、動画、ポッドキャストなどで有益な情報を提供し、信頼関係を構築してから商品・サービスを提案します。時間はかかりますが、質の高い顧客を獲得できます。

広告運用も効果的です。Google広告、Facebook広告などは、少額から始められ、詳細なターゲティングが可能です。最初は少額でテストし、効果のある広告を見つけてから予算を増やしていきます。

紹介・口コミの仕組み作りも重要です。既存顧客からの紹介は、獲得コストが低く、成約率も高いです。紹介インセンティブの設定、紹介しやすいツールの提供など、紹介が生まれやすい環境を整えます。

リピーター獲得と顧客関係管理

新規顧客獲得には、既存顧客維持の5倍のコストがかかると言われています。リピーター獲得は、事業の安定化に不可欠です。

顧客満足度を高めることが基本です。期待を上回る価値提供、迅速な対応、パーソナライズされたサービスなど、顧客体験全体を向上させます。

CRM(顧客関係管理)システムの導入も検討しましょう。顧客情報、購買履歴、コミュニケーション履歴を一元管理し、適切なタイミングで適切なアプローチができるようになります。

ロイヤルティプログラムも効果的です。ポイント制度、会員限定特典、段階的な優遇など、継続利用のインセンティブを設計します。

ステップ6:資金調達と財務管理

初期の資金調達は自己資金、日本政策金融公庫の創業融資(最大7,200万円)、補助金・助成金の3つが現実的です。毎月の固定費を最小限に抑え、キャッシュフローを厳密に管理しましょう。

資金調達の選択肢

起業資金の調達方法は多様化しています。それぞれの特徴を理解し、事業に適した方法を選択することが重要です。

自己資金は最も基本的な資金源です。リスクは自分で負いますが、自由度が高く、スピーディーに事業を進められます。退職金、貯金、資産の売却などが一般的です。

融資には様々な選択肢があります。日本政策金融公庫の新創業融資は、無担保・無保証で最大3,000万円まで借りられます。信用保証協会の保証付き融資も、創業者には有利な条件が設定されています。

出資による調達も選択肢の一つです。エンジェル投資家、ベンチャーキャピタル、クラウドファンディングなど、事業の成長性に期待して資金を提供してもらう方法です。経営権の一部を渡すことになりますが、資金だけでなく、経営ノウハウや人脈も得られることがあります。

補助金・助成金の活用も忘れてはいけません。創業補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金など、返済不要の資金を得られる可能性があります。申請には手間がかかりますが、採択されれば大きな助けになります。

キャッシュフロー管理の実践

キャッシュフローは事業の血液です。黒字でも資金ショートで倒産する「黒字倒産」を避けるため、厳格な管理が必要です。

日次での資金管理を習慣化しましょう。入金予定、支払予定を日単位で把握し、資金不足のリスクを早期に発見します。エクセルでも管理できますが、会計ソフトの資金繰り機能を使うと効率的です。

売掛金の回収管理は特に重要です。請求書の発行遅れ、回収遅延は資金繰りを圧迫します。請求サイクルの短縮、前金・着手金の設定、ファクタリングの活用など、回収を早める工夫が必要です。

支払いサイクルの最適化も検討しましょう。仕入先との交渉により、支払いサイトを延ばすことで、資金繰りに余裕が生まれます。ただし、信頼関係を損なわない範囲で行うことが大切です。

税務と会計の基礎知識

起業家にとって、税務と会計の基礎知識は必須です。専門家に任せる部分と、自分で理解すべき部分を明確にしましょう。

確定申告は避けて通れません。個人事業主なら青色申告、法人なら法人税申告が必要です。青色申告なら65万円の特別控除が受けられるなど、税制上のメリットがあります。

経費計上のルールを理解しましょう。事業に必要な支出は経費として計上でき、節税につながります。ただし、私的な支出との区別を明確にし、税務調査に備えて証憑を保管することが重要です。

消費税の取り扱いも重要です。原則として、前々年の売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。インボイス制度の導入により、取引先との関係でも消費税の取り扱いが重要になっています。

ステップ7:チーム作りと組織化

最初の仲間の見つけ方

一人で起業することも可能ですが、適切なチームがあれば成功確率は大幅に上がります。

共同創業者を選ぶ際は、スキルの補完性を重視しましょう。自分が技術者なら営業が得意な人、自分がアイデアマンなら実行力のある人など、お互いの弱点を補い合える関係が理想的です。

価値観の共有は、スキル以上に重要です。事業のビジョン、働き方、リスクの取り方など、根本的な価値観が合わないと、後々大きな問題になります。十分な時間をかけて、お互いを理解することが大切です。

役割分担と責任の明確化も必須です。誰が何を担当し、どんな権限を持つのか、文書化しておきましょう。株式の配分も初期に決めておくべき重要事項です。

外注とアウトソーシング

全てを自社で行う必要はありません。コア業務に集中し、それ以外は積極的に外注することで、効率的な事業運営が可能になります。

外注すべき業務の見極めが重要です。一般的に、経理、法務、デザイン、Web制作などの専門性の高い業務や、定型的な業務は外注に適しています。一方、顧客接点や戦略立案などのコア業務は、自社で行うべきです。

外注先の選定は慎重に行いましょう。価格だけでなく、品質、納期、コミュニケーション能力などを総合的に評価します。最初は小さな仕事から始めて、信頼関係を構築してから重要な仕事を任せるようにします。

契約書の作成は必須です。業務範囲、納期、報酬、知的財産権の帰属、機密保持などを明確にしておきます。トラブルを避けるため、口約束は避けましょう。

採用と人材育成

事業が成長すれば、従業員の採用が必要になります。最初の採用は特に重要で、企業文化の基礎となります。

採用基準を明確にしましょう。スキルだけでなく、価値観、成長意欲、チームワークなど、自社に合った人材像を定義します。スタートアップでは、スキルよりもポテンシャルと価値観の一致を重視することが多いです。

採用チャネルは多様化しています。求人サイト、SNS、リファラル採用、ダイレクトリクルーティングなど、様々な方法があります。初期は、知人の紹介やSNSでの発信が効果的です。

教育体制の構築も重要です。マニュアルの作成、OJTの仕組み、定期的な研修など、従業員が成長できる環境を整えます。小規模なうちは、経営者自身が直接教育することで、企業文化の浸透も図れます。

起業を成功に導くマインドセットと習慣

失敗を恐れない心構え

起業に失敗はつきものです。重要なのは、失敗から学び、次に活かすことです。

失敗を学習機会と捉える mindset が重要です。失敗は成功への投資と考え、なぜ失敗したのか、どうすれば防げたのかを分析します。同じ失敗を繰り返さなければ、確実に成功に近づいています。

リスクテイクの考え方も大切です。計算されたリスクを取ることは、起業家の重要な資質です。ただし、致命的なリスクは避け、失敗しても再起できる範囲でチャレンジすることが重要です。

レジリエンス(回復力)を高めることも必要です。困難な状況でも前向きに対処し、素早く立ち直る能力は、起業家にとって不可欠です。メンタルヘルスのケア、支援者のネットワーク構築などが有効です。

継続的な学習と改善

起業家は永遠の学習者であるべきです。市場、技術、顧客ニーズは常に変化しており、学び続けなければ取り残されます。

読書習慣を身につけましょう。ビジネス書、専門書、伝記など、月に最低3冊は読むことをお勧めします。オーディオブックを活用すれば、移動時間も学習時間に変えられます。

メンターやアドバイザーを見つけることも重要です。経験豊富な起業家からの助言は、何年分もの試行錯誤を省略できます。起業家コミュニティに参加し、積極的にネットワーキングしましょう。

実験と検証の文化を作ることも大切です。新しいアイデアは小規模でテストし、データに基づいて判断します。失敗を恐れず、常に改善を続ける組織文化が、競争力の源泉となります。

ワークライフバランスの維持

起業家は仕事に没頭しがちですが、長期的な成功のためには、健康とプライベートの充実も不可欠です。

健康管理を最優先事項としましょう。規則正しい生活、適度な運動、バランスの取れた食事は、高いパフォーマンスの基盤です。健康を害しては、どんなビジネスも成功しません。

家族や友人との時間も大切にしましょう。起業は孤独な戦いになりがちですが、支えてくれる人々との関係は、精神的な支えとなります。仕事の時間を明確に区切り、プライベートの時間を確保することが重要です。

趣味や息抜きの時間も必要です。仕事から完全に離れる時間を持つことで、創造性が高まり、新しいアイデアが生まれることもあります。

よくある失敗パターンと回避方法

よくある失敗は①市場調査不足、②固定費の使いすぎ、③完璧主義で行動が遅い、④一人で全部やろうとする、⑤キャッシュフロー管理の甘さの5つです。小さく始めて早くPDCAを回すことが最大のリスクヘッジです。

資金計画の甘さ

多くの起業家が陥る失敗の一つが、楽観的すぎる資金計画です。

売上の過大評価は典型的な間違いです。「これくらいは売れるだろう」という希望的観測ではなく、保守的な予測を基に計画を立てるべきです。最悪のケースを想定し、それでも事業が継続できる計画を作りましょう。

経費の過小評価も問題です。見えない経費、予期しない出費は必ず発生します。計画の1.5倍の経費を見込んでおくことが賢明です。

資金調達のタイミングも重要です。資金が尽きてから調達活動を始めては遅すぎます。常に6ヶ月先の資金繰りを見据え、早めに行動することが必要です。

市場ニーズの見誤り

「良い商品を作れば売れる」という思い込みは、多くの起業家を失敗に導きます。

顧客視点の欠如は致命的です。自分が欲しいものではなく、顧客が欲しいものを作ることが重要です。思い込みではなく、実際の顧客の声に耳を傾けましょう。

競合の過小評価も危険です。「うちは違う」と思っても、顧客から見れば同じカテゴリーかもしれません。競合を広く定義し、その動向を常にウォッチすることが必要です。

市場規模の見誤りも問題です。ニッチすぎる市場では成長が限定的ですし、大きすぎる市場では埋もれてしまいます。自社の規模に適した市場を選ぶことが重要です。

スケールの問題

事業が成長し始めた時に直面する問題もあります。

品質管理の崩壊は、急成長期によく見られる問題です。量を追求するあまり質が低下し、顧客離れを招きます。成長スピードをコントロールし、品質を維持できる範囲で拡大することが重要です。

組織化の遅れも問題となります。個人商店的な運営から、組織的な運営への移行が遅れると、成長が止まります。早めに仕組み化、マニュアル化を進めることが必要です。

資金繰りの悪化も、成長期の典型的な問題です。売上は伸びているのに、資金が足りなくなる「成長痛」は、多くの企業が経験します。運転資金の確保、回収サイクルの短縮などの対策が必要です。

まとめ:今すぐ始められる第一歩

起業の第一歩は「小さく始めること」です。副業からスタートし、月5万円を安定して稼げるようになったら本格的な起業を検討しましょう。完璧な準備を待つより、行動しながら学ぶ方が早く成功に近づけます。

起業準備チェックリスト

起業を決意したら、以下のチェックリストで準備状況を確認しましょう。

自己分析は完了していますか?強み、弱み、情熱の対象を明確にしましょう。市場調査は十分ですか?ターゲット顧客、競合、市場規模を把握しましょう。事業計画は作成しましたか?簡単なものでも構いません、考えを文書化することが重要です。

資金計画は現実的ですか?保守的な見積もりで、6ヶ月分の運転資金を確保しましょう。法的手続きの準備はできていますか?必要な許認可、届出を確認しましょう。最初の顧客候補はいますか?知人でも構いません、最初の顧客を見つけることが重要です。

小さく始める勇気

完璧な準備を待っていては、いつまでも起業できません。重要なのは、小さくても良いから始めることです。

副業から始めることも立派な起業です。リスクを抑えながら、事業の可能性を探ることができます。週末起業、夜間起業など、本業を続けながらでも可能です。

最小限の投資で始めましょう。最初から大きな投資をする必要はありません。必要最小限の投資で始め、成長に応じて投資を増やしていけば良いのです。

失敗を恐れず、学習と改善を続けることが成功への道です。完璧なスタートはありません。始めてから改善していけば良いのです。

次のアクションプラン

本記事を読み終えたら、以下のアクションを実行してください。

今週中に実行すること:自己分析シートを作成し、自分の強みと情熱を明確にする。起業アイデアを10個書き出し、実現可能性を評価する。興味のある分野の市場調査を開始する。

今月中に実行すること:ビジネスアイデアを1つに絞り、簡単な事業計画を作成する。想定顧客10人にヒアリングを実施する。必要な初期投資を計算し、資金計画を立てる。

3ヶ月以内に実行すること:MVPを作成し、テスト販売を開始する。最初の顧客を獲得する。事業形態を決定し、必要な手続きを完了する。

起業は特別な人だけのものではありません。適切な準備と戦略、そして一歩を踏み出す勇気があれば、誰でも起業家になれます。本記事が、あなたの起業への第一歩となることを願っています。

よくある質問

起業するには何から始めればいい?

まず自分の強み×市場の需要を分析し、ビジネスアイデアを見つけることから始めます。次に事業計画を作成し、個人事業主として開業届を提出。副業から始めて月5万円を安定して稼げるようになったら本格的な起業を検討しましょう。

起業に必要な初期費用はいくら?

個人事業主なら開業届の提出は無料で始められます。法人設立は株式会社で約25万円、合同会社で約10万円です。資金調達は自己資金に加え、日本政策金融公庫の創業融資(最大7,200万円、無担保・無保証人)が活用できます。

起業でよくある失敗は?

市場調査不足、固定費の使いすぎ、完璧主義で行動が遅い、一人で全部やろうとする、キャッシュフロー管理の甘さが5大失敗パターンです。小さく始めて早くPDCAを回すことが最大のリスクヘッジになります。