輸入ビジネスでは日本の法律が絡んでくる商品が多いです。

しかし法律や規制が絡みそうだからと最初から特定の商品をリサーチ対象から外してしまってはいませんか?

扱える人が少ない分一度通してしまえば参入障壁は自分を守る壁となってくれるので積極的に法律が関わる商品もリサーチ対象に入れていきましょう。

ここでは法律で禁止されている扱ってはいけない商品から法律で規制されているもののルールに則れば輸入できる商品まで解説したいと思います。

目次

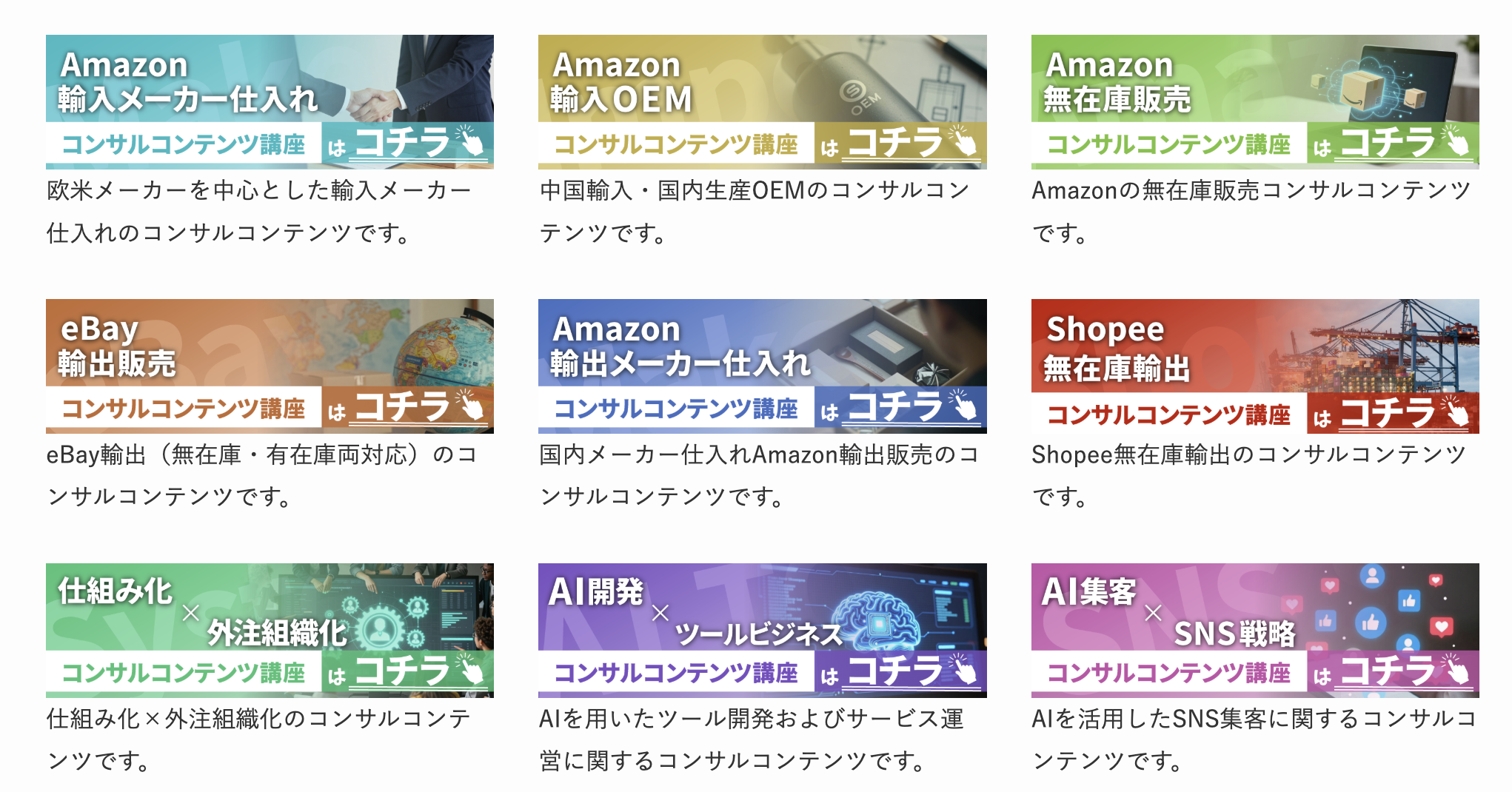

電波法

電波法とは、電波の公平かつ能率的な利用を確保するための法律で、ここで定められた技術基準をクリアした製品には技適マークおよび認証番号が付けられます。技適マークが付いていない機器を使用した場合、ユーザー本人が電波法違反となり罰則を課される恐れがあります。

PCやスマホ関連で特にBluetoothを使っているものは電波法に引っかかるものが多いです。

電波法に引っかかる商品は検査機関へ申請し“技適マーク”を取得する必要があります。

薬事法

個人輸入の場合は比較的簡単ですが輸入して販売する場合は今回紹介する法律の中で1番か2番に規制が厳しいです。

電気用品安全法

いわゆるPSEマークに関する法律です。

PSEマークには2種類あるのをご存知でしょうか?

左側が一般的な電気製品に必要なPSEマークで、右側は充電式の電気製品などに代表される、特定電気用品に必要な菱型のPSEマークです。

左側のPSEマークは認証は必要ありませんが。

右側の菱型のPSEマークは第三者機関による認証が必要です。

つまり左側のマークが付いているものは本体にPSEマークのシールを貼るだけで良いので簡単にできてしまうということです。

安全性が保障されているわけではありません。

販売側としては一番穴場なのかもしれませんが同時に消費者としては一番気をつけなければいけない部分です。

食品衛生法

食品衛生法に該当する商品を輸入する際には、「食品等輸入届」を厚生労働省に提出し、その食品の安全性を検査する「食品検査」という検査を特定の検査機関に頼み証明書を提出する必要があります。

食品だけでなくフライパンや食器なども対象になります。

ちなみにアンティークのティーカップなどはあくまで観賞用なので食品衛生法の対象にはなりません。

(大量に輸入する場合を除く)

消費生活用製品安全法

あまり馴染みがないかもしれませんがこの法律で制限される商品は「PSC」マークの表示が義務付けられます。

二輪用ヘルメットやレーザーポインター、登山用ロープなど安全が絡むものが対象です。

ワシントン条約

三味線の輸入や象牙の輸入などを規制する条約です。

象牙は今では完全に輸入が禁止されています。

国際条約なので法律より優先されます。

憲法>国際条約>法律です。

輸出国の許可証と経済産業省大臣による承認、輸入許可証が必要なのでハードルはかなり高いです。

PL法(製造物責任法)

一般に、製造物は、メーカーから卸売業者を経て小売店に卸され、それがエンドユーザーである消費者に販売されることになるが、この法律の内容は、例えば製造物に欠陥がありエンド・ユーザーが損害を被った場合、エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、損害賠償責任を追求できるというものである。

輸入の場合はメーカーではなく原則輸入者責任になります。

また多くの人がPL法について勘違いしています。

それが当該製造物の特性についてです。

輸入した包丁で購入者が怪我をしてもそもそも切れない包丁では意味がないので商品に欠陥があるとは認められません。

輸入ビジネスに関わる法律と仕入れについて

法律で制限されている商品でも審査を受けたり書類を出せば扱うことのできるものは非常に多いです。

しかし初心者は皆なぜか大変そうというイメージで法律が関わる商品を避けます。

稼ぎたいのであれば逆です、大衆の逆を行かなくては行けません。

一見利益が出るように見える簡単に仕入れることのできる商品はその瞬間ライバルも仕入れているかもしれません。

食品衛生法あたりは安いものであれば10万円位から電波法あたりだと技適マークを取得するのに100万円以上かかるものもあります。

もちろん後者をいきなり扱うのはリスクがありますので法律に関わるものの中では比較的敷居の低い食品衛生法に関わる商品辺りをリサーチ対象に入れるのはおすすめします。

また法律以外にも販売チャネルによる規制を考えなければいけません。

例えばAmazonであれば特定のブランドの販売にはメーカーからの仕入れ証明書を用意したり、ebayではアート作品を販売できないなど独自のルールがありこれらのルールは年々変わっていくので公式サイトで最新の情報を手に入れることをおすすめします。

輸入ビジネスに関する法律をクリアするには

食品衛生法や電気用品安全法、電波法をクリアして商品を販売するにはエージェントに任せて輸入許可や販売許可を得る必要があります。

書類を出すだけの簡単なものであれば費用も安く済みますが検査が必要な場合もあります。

どちらの場合でもエージェントに任せることをおすすめします。

以下では例としてAmazonでの販売に関する法律で代表的な

- 食品衛生法

- 電気用品安全法

- 電波法

の申請を通しAmazonで販売を行う方法をまとめました。

具体的な手続きについて

食品衛生法について

食品衛生法は、飲食によって生ずる危害の発生を防止するための日本の法律で食品はもちろんミキサーやスプーンなどの食品に触れるものも対象になります。管轄は厚生労働省と消費者庁です。

食品衛生法の申請を出す必要があるものは

・書類提出だけで済むもの

・検査がいるもの

の2種類に分かれます。

例えば、ステンレス製のフライパンであれば、申請用紙一枚でOKです。

一方で、樹脂を使ったミキサーなどでは確実に検査対象になります。

そして検査になると一般的に10−15万円くらいかかります。

したがって、検査になりそうなものであれば、10−15万円払ってもペイしそうな商品だけ扱っていくことになります。

この時ざっくりとした勘定をせず必ず投資対象としてふさわしいか計算するようにしてください。

では、ここでどういう商品が検査対象で、どういう商品が書類一枚で審査を通過できるか見ていきたいと思います。

これは使われている「素材」で決まります。

結論を言うと、以下のURL見ればどういう素材が検査対象かわかるので見てみて下さい。

費用も分かります。

例えばステンレスの商品であれば、検査は不要です。

つまり書類1枚を提出すれば輸入できます。

提出先や書類の記入方法はリンク先のJETROのページが参考になると思います。

検査が必要な場合食品衛生法検査対象商品一覧や詳しい費用は以下のページに掲載されています。

参照:日本食品分析センター

※他の機関で検査を受けても問題ありません、あくまで一例です。

※上記URLは国が認めた検査機関(複数あります)の一つのURLから引き出してきただけなので、もしかしたらもっとやすい検査機関があるかもしれません。

したがって食品衛生法に該当する商品を仕入れ販売する際には、どういう材質が使われているかを把握するところが最大の参入障壁となります。

これはメーカーや卸先に聞いたり、お客様のふりしてメーカーに問い合わせたりとかそういうことをしていく必要があります。

逆に材質さえわかれば、上記の判別法によって紙ぺら一枚出すだけか、審査に出すか(費用を支払って紙出せば検査は向こうがやってくれます)、どちらかをやれば通るというわけです。

いつ申請するかというと商品が到着する7日前から申請が可能になります。

しかし初めて食品衛生法に関係する商品を扱う場合は事前に厚生労働省の窓口に輸入相談をすることをおすすめします。

今回は法律と規制についてです。

輸入でも輸出でも共通して言えるのはどの国でも輸入規制がかかっている商品があるのでその取り扱いには十分気をつけたほうがいい、ということです。

・食品

・化粧品

・乳幼児が使うもの

・電波を発するもの

・薬事品

・動植物

この辺りは大抵どの国でも輸入規制に引っかかります。

販売を行う中で気づかずにこれらの規制に違反してしまわないように事例を見ていきましょう。

例えばヨーロッパの食事用のブランド皿を輸入して日本で販売するとなると申請を出す必要があります。

また一度通した商品は次回からは検査は不要になります。(書類は毎回出す必要があります)

皿を例に話を進めますが輸入する際には

・食品等輸入届出書

・品名、材質、形状、色柄等が確認できる資料やカタログ

・(試験成績書)

が必要になり届出の時期は貨物到着の7日前からになります。

届出先は貨物を輸入する空港や港を管轄する厚生労働省の検疫所です。

届出の結果検査が必要と判断されれば検査を行うことになります。

検査には

・命令検査

・モニタリング検査

・指導検査

の3種類があり命令検査と指導検査は費用を輸入者が負担することになります。

試験成績書がある場合はスムーズに進みます。

なお同じ皿でも器用の用途を目的としていないアンティークの皿であれば申請は必要であったりと判断は難しいので事前に調べるか窓口に相談をしましょう。

この辺りはスルーされてなんとなくで輸入できてしまうこともありますが繰り返し輸入していれば必ず問題になります。

許可を取らずに販売を行なっている場合はライバルセラーに厚生労働省に電話をかけられAmazonのどこどこの出品者が許可を取っていないようなのですが、と通報されることもあります。

ただ食品衛生法などは行政が監督しているため二重にアマゾンがやる必要性はなく正規代理店の問題や真贋の問題と異なりAmazonが対処するケースは少ないです。

とは言え必要な作業ですし今後厳格化される可能性は高いので関連商品を扱う方は事前に勉強しましょう。

輸出の際は国ごとに法律が異なるので逐一調べる必要がありますが大体どの国でも規制対象になるのは同じような商品なので輸出を行う場合でもまずは輸入に関する法律を学んでみてください。

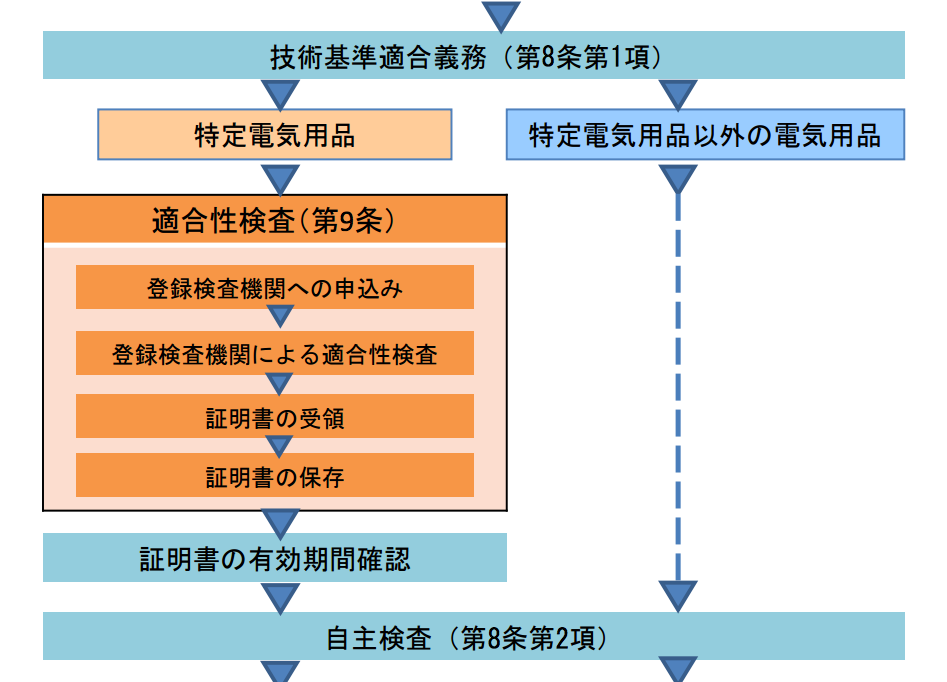

電気用品安全法について

電気用品安全法とは、電気用品の安全確保について定められている法律で管轄は経済産業省になります。

特定電気用品を輸入して販売するにはPSEマークを取得する必要があります。

特定電気用品には◇(ダイヤの枠)、特定電気用品以外の電気用品は○(円形)の中にPSEと記されたマークがあり◯の方は比較的簡単ですがこちらも注意が必要です。

“特定電気用品以外の電気用品”の場合は自主検査だけで良いので輸入した電気製品に◯のPSEシールを貼ってすぐに販売を開始する輸入事業者もいますが技術適合しているかどうかは綿密に調査する必要があります。

実際毎年行われる経済産業省による試買テストの結果、多くの特定電気用品以外の電気用品が技術基準不適合を指摘され販売停止および改善命令を受けています。

経産省のHPに基準が書いてありますので◯マークのPSEマークに当てはまる商品を販売する場合も気をつけてください。

なお◇マークの方は仕入れ元の海外メーカーが日本でPSEマークを取得したことがある場合は相談した上で日本で検査を通し(費用20~30万円)販売することができますが完全に0から取得するには費用が200万円以上かかるので現実的ではありません。

(メーカーが取るものではなく輸入者が取るものなので注意)

中国輸入でUSB給電の商品が多いのは電気用品安全法による規制に引っかからないためです。

電波法について

電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする、法律です。

「電気通信事業法に基づく、技術基準適合認定」と「電波法に基づく技術基準適合証明」の2種類がありますが電気通信事業法は主に携帯に限定される法律であるため一般セラーにはあまり関係ありません。

電波法に基づく技術基準適合証明は特定無線設備を輸入して販売する場合に必要です。(以下電波法に基づく技術基準適合証明を技適マークと呼ぶことにします。)

技適マークの取得には3〜4週間ほど、費用は20~30万円ほどかかります。

wifi,bluetoothが絡む商品は利益が取れるものが多いのですがこの技適マークに取得がハードルになりほとんどの人が参入できていません。

以下のTELECという業者などで取得が可能です。

欧米輸入の場合はメーカーがすでに日本での販売に必要な検査を終えている場合も多いのでその場合は資料をもらうだけで済みます。

中国輸入OEMの場合はOEMを行う工場が日本で電波法の申請を通した経験がない場合はやや時間がかかりますがその場合もTELRCなどの代行業者を利用すれば特に問題に問題ないはずです。

家庭用品品質表示法について

家庭用品品質表示法(家庭用品品質表示法、または「家庭用品品質表示法」)は、家庭用品や日用品の品質や安全性を確保し、消費者に正確な情報を提供するための法律です。

家庭用品に関するトラブルから消費者を保護することを目的としており、「繊維製品」「雑貨工業品」「合成樹脂加工品」「電気機械器具」の4製品が対象になります。

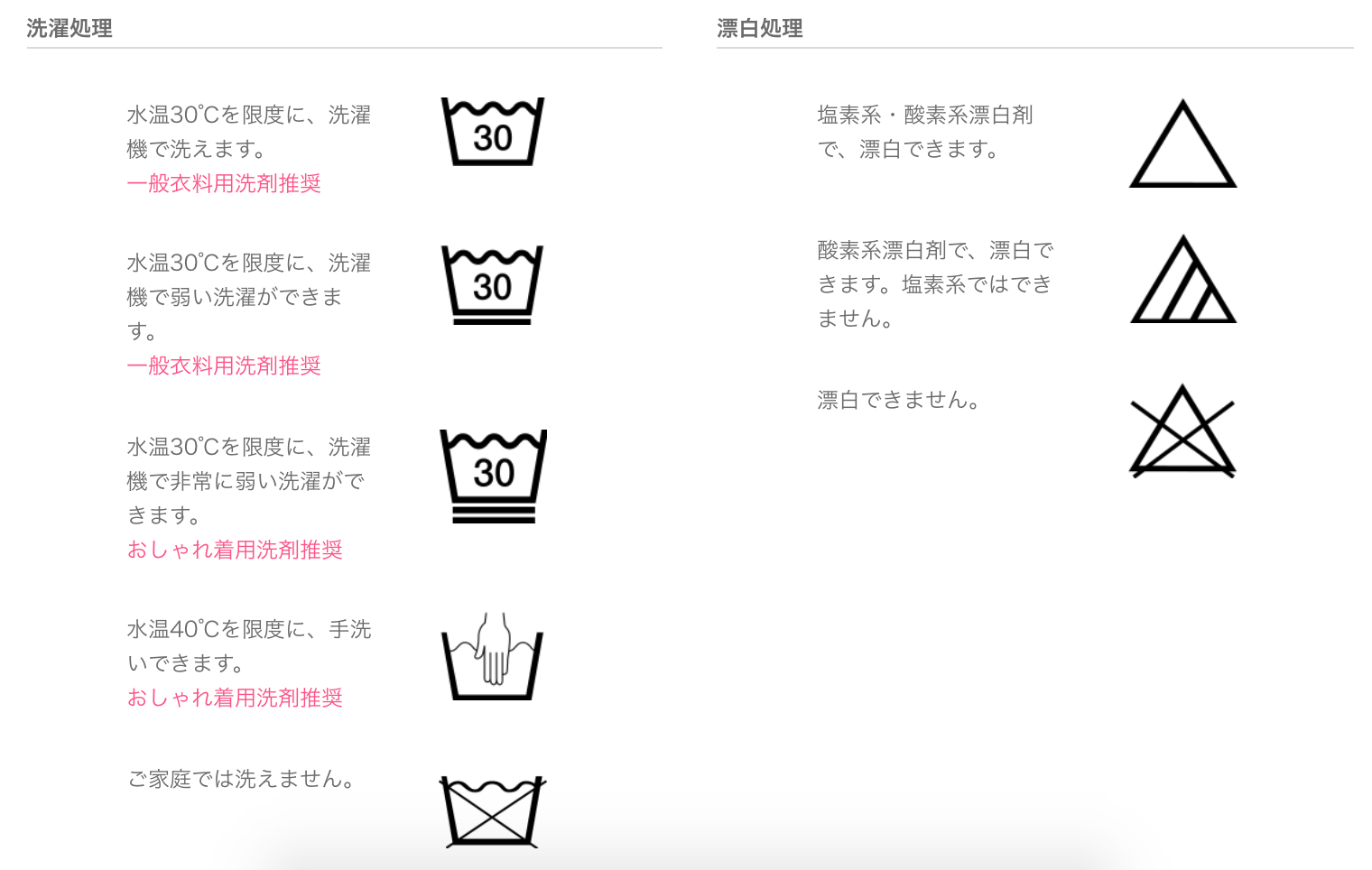

ここでは繊維製品を例に挙げて衣服に備え付ける必要がある品質表示タグについて解説します。

品質表示タグ(洗濯タグ)が必要な理由と付け方

日本での衣類の販売には品質表示タグの付与が必須ですが中国国内向けに売られている商品には洗濯タグがついていません。

そこで洗濯タグを作成して付ける必要があるのですが品質表示タグには

- 繊維の組成

- 洗濯マーク

- 洗濯に関する取り扱い注意

- 表示者名と連絡先

の記載が必要となっています。

繊維の組成は家庭用品品質表示法に基づいた成分の記載が必要です。

参照:家庭用品品質表示法

次に洗濯マークですがアクロンの洗濯表示一覧の記事が最もわかりやすかったため参照させていただいています。

参照:アクロン洗濯表示

3番目の洗濯に関する取り扱い注意とは「タンブラー乾燥はお避け下さい」などと書かれてる箇所のことです。

洗濯タグは日本とのやりとりがある工場であれば問題なく作成・付与が可能です。

最後の連絡先は個人名か会社名を記します。

また連絡先は住所か電話番号のどちらか(両方でも良い)を表示と定められています。

その他法律は関係ないものの付与した方がいいものについて

説明書が必要な理由と付け方

説明書は必須ではありませんが何らかの操作を必要とする商品の場合説明書がないとユーザーがその商品を適切に使うことのできなかった時にマイナスレビューを生む可能性があるのでつけるべきです。

中国輸入商品では説明書がついているものもありますがその多くが中国語で記載されており中国製品のクオリティは上がっているものの今だに多くの日本人の間では中国製品=安物の認識があるためそのような説明書が付属している商品は中国語の説明書を取り除き翻訳した説明書を付属するべきです。

海外販売も見越す場合日本語でなく英語の説明書でも大丈夫ですがよく日本のAmazonのレビューで日本語の説明書がなかったため星-1のようなレビューを見かけるので可能であれば日本語で用意するべきです、

説明書はその商品を販売しているショップ(メーカー)にこちらで翻訳するので説明書を作ってくれないかと依頼するのが最も簡単な方法です。

それができない場合は別で説明書を作れる会社に依頼してあとでまとめる必要があります。

梱包袋が必要な理由と付け方

こちらはAmazonをはじめとする多くのECモールで商品の梱包を販売条件としていますが、仮に条件とされていなくても剥き出しの商品が届けばマイナスレビューをつける人が多いでしょうから必須になります。

最低限透明なOPP袋に入れると言う方法を使ってもいいのですが中国輸入OEMの差別化手法にも記載しているように梱包資材自体がブランドの価値をコントロールしたり差別化に繋がってくるので慎重に選ぶことをおすすめします。

商品価格の5%程度は梱包資材費にかけるべきだと思っています。

こちらは特定の商品を作っている工場に任せるより梱包材を専用で作っている工場に依頼して梱包してもらうのがおすすめです。

その方が質が高いことが多いためです。

差別化を目指すのであれば上記以外にもロゴやタグを付けると言う方法もあります。

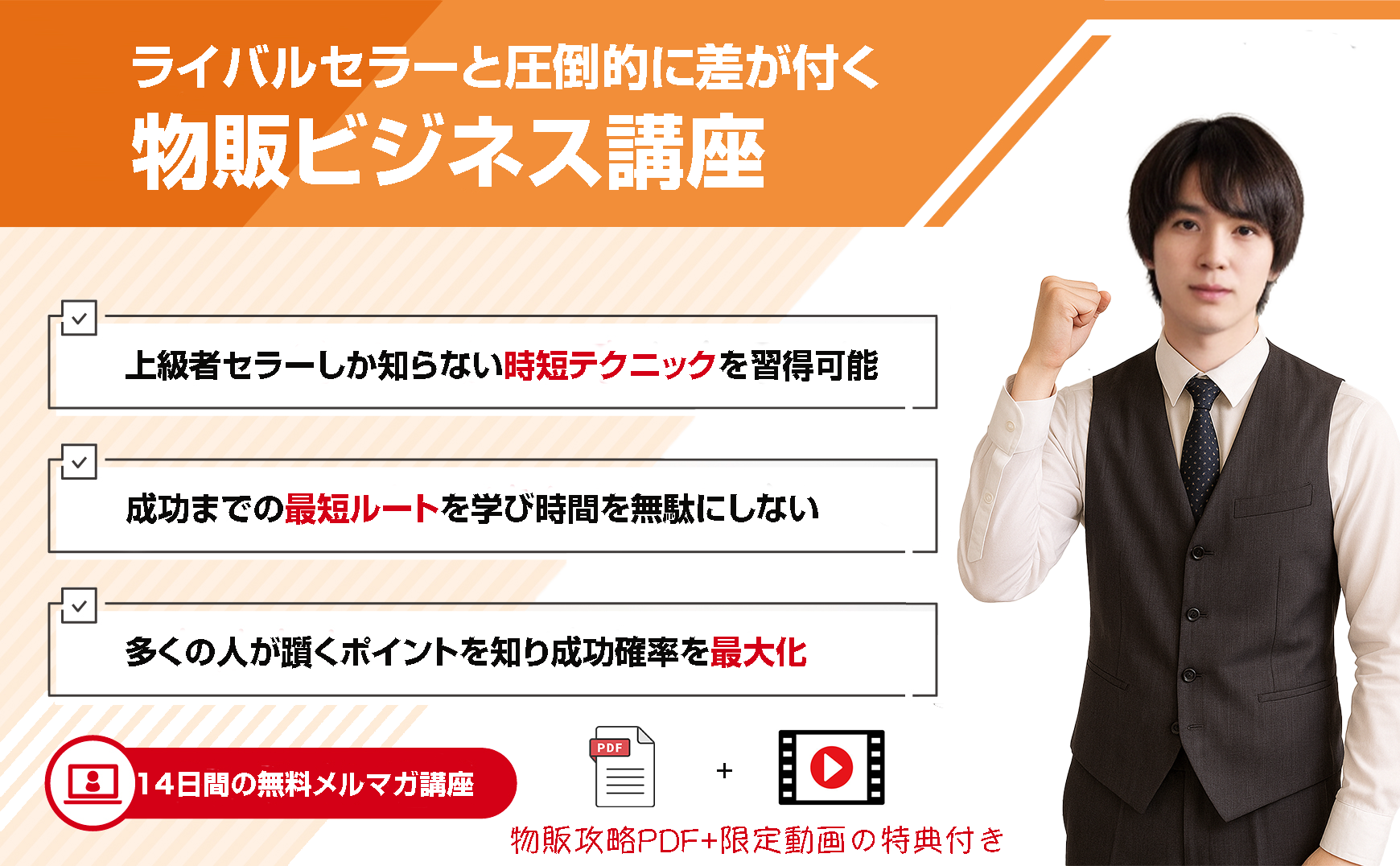

輸入許可や販売許可が必要な商品のAmazonでの販売方法

Amazonで商品を販売するセラーは年々増えておりセラーのレベルも上がってきていますがそれでも輸入許可や販売許可が必要な商品を扱うことの出来ているセラーは多くありません。

ライバルセラーとの差別化を行う上で非常に重要な手法なのでこの機会にぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。