ホームページやECサイト、ランディングページを作ったのに全くアクセスがない、SNSで発信しているのに反応が薄い、広告を出しても費用対効果が合わない。このような悩みを抱えている事業者は、実は少なくありません。デジタル化が急速に進む現代において、Web集客の重要性は誰もが理解していますが、実際に成果を出すことの難しさに直面している方が大半です。

2024年時点で日本のインターネット利用率は94%を超え、スマートフォンの普及率も90%に達しています。消費者の購買行動は「AISAS(Attention→Interest→Search→Action→Share)」から、さらに複雑化し、情報収集から購入決定まで、ほぼすべてのプロセスがオンライン上で完結する時代になりました。この変化に対応できない企業は、市場から取り残されるリスクに直面しています。

しかし、Web集客の手法は多様化し、日々新しいプラットフォームやアルゴリズムの変更が発生しています。SEO対策をしても順位が上がらない、SNSのフォロワーは増えても売上につながらない、広告費ばかりがかさんで利益が出ない。このような状況に陥る原因は、断片的な知識や古い手法に頼っているからです。

本記事では、最新のWeb集客の全体像を俯瞰し、それぞれの手法の特徴と効果的な活用方法を体系的に解説します。特に、AI時代の到来により大きく変わりつつあるSEOの最新動向、各SNSプラットフォームの特性を活かした戦略、費用対効果の高い広告運用、そして見落とされがちなプラットフォーム活用まで網羅的にお伝えします。

Web集客は、単なるテクニックの集合体ではありません。顧客との接点を設計し、価値を提供し、関係性を構築していく総合的なマーケティング活動です。本記事を通じて、あなたのビジネスに最適なWeb集客戦略を見つけ、持続的な成長への道筋を描いていただければ幸いです。

Web集客の種類やコツ

Web集客の全体像:プル型とプッシュ型の理解

Web集客を体系的に理解するためには、まず「プル型」と「プッシュ型」という2つの大きな分類を理解することが重要です。プル型集客は、顧客が自ら情報を求めて検索したり、興味を持って訪れたりする手法で、SEOやコンテンツマーケティングが代表例です。一方、プッシュ型集客は、こちらから積極的に顧客にアプローチする手法で、広告やDMなどが該当します。

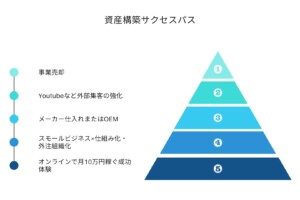

効果的なWeb集客戦略は、この両者をバランスよく組み合わせることで実現します。プル型で長期的な資産を構築しながら、プッシュ型で短期的な成果を獲得する。この組み合わせにより、安定的かつ成長性のある集客基盤を構築できます。

SEO(検索エンジン最適化):AI時代の新たな展開

SEOは長年にわたってWeb集客の王道とされてきましたが、2024年現在、その様相は大きく変わりつつあります。Googleの検索アルゴリズムは、単なるキーワードマッチングから、ユーザーの検索意図を理解し、最も価値のある情報を提供することに重点を移しています。

特に注目すべきは、AI Overview(AIO)の登場により、検索結果の表示方法が根本的に変わりつつあることです。従来の「10個の青いリンク」から、AIが生成する包括的な回答が表示されるようになり、単純なSEO対策では上位表示が困難になっています。

これからのSEO戦略では、E-E-A-T(Experience、Expertise、Authoritativeness、Trustworthiness)がより重要になります。つまり、経験に基づいた専門性の高い、権威性と信頼性のあるコンテンツを作成することが求められます。単にキーワードを詰め込むのではなく、ユーザーの問題を本質的に解決する価値あるコンテンツの提供が不可欠です。

また、テクニカルSEOの重要性も増しています。ページの表示速度、モバイルフレンドリー、構造化データの実装など、技術的な最適化なくして、コンテンツの価値を検索エンジンに正しく伝えることはできません。

SNSマーケティング:プラットフォーム別の特性理解

SNSマーケティングは、現代のWeb集客において欠かせない要素となっています。しかし、各プラットフォームには独自の文化と特性があり、画一的なアプローチでは成果を出すことができません。

Instagramは、ビジュアルコミュニケーションが中心のプラットフォームです。美しい写真や動画、ストーリーズ機能を活用した日常的なコミュニケーション、リール動画による拡散力の高いコンテンツ展開が可能です。特に、20代から40代の女性ユーザーが多く、ライフスタイル、ファッション、美容、グルメなどの分野で高い効果を発揮します。

**X(旧Twitter)**は、リアルタイム性と拡散性が特徴です。短文でのコミュニケーションが中心で、トレンドへの素早い対応、ユーザーとの双方向コミュニケーション、情報の即時性が求められます。ビジネス利用では、カスタマーサポート、ニュース配信、キャンペーン告知などに適しています。

Threadsは、Metaが提供する新しいテキストベースのSNSです。Instagramアカウントと連携し、よりカジュアルで親密なコミュニケーションを重視しています。まだ発展途上のプラットフォームですが、早期参入によるファーストムーバーアドバンテージが期待できます。

各SNSで成功するための共通のコツは、プラットフォームの特性に合わせたコンテンツ作成と、一貫性のある発信、そしてコミュニティとの真摯な対話です。フォロワー数を追うのではなく、エンゲージメント率を重視し、質の高いフォロワーとの関係構築を目指すことが重要です。

YouTube:動画マーケティングの可能性

YouTubeは、世界第2位の検索エンジンとも呼ばれ、動画コンテンツを通じた集客において圧倒的な影響力を持っています。長尺動画からショート動画まで、多様なフォーマットで情報発信が可能で、視聴者との深い関係構築ができるプラットフォームです。

YouTube集客の最大の特徴は、検索エンジンとしての機能です。適切なキーワード設定とサムネイル、タイトルの最適化により、長期的に視聴され続けるコンテンツ資産を構築できます。また、YouTubeアルゴリズムは視聴時間を重視するため、視聴者を引きつけ続ける質の高いコンテンツ作りが求められます。

成功のコツは、ニッチなターゲットに向けた専門性の高いコンテンツから始めることです。競争の激しい一般的なテーマではなく、特定の問題解決や専門知識の提供に特化することで、熱心な視聴者層を獲得できます。

Web広告:費用対効果を最大化する戦略

Web広告は、即効性のある集客手法として多くの企業が活用していますが、適切な運用なくしては費用ばかりがかさむ結果となります。特に注目すべきは、Meta広告(Facebook・Instagram広告)の精緻なターゲティング機能です。

Meta広告の強みは、ユーザーの属性、興味関心、行動履歴に基づく詳細なターゲティングが可能な点です。さらに、類似オーディエンス機能により、既存顧客に似た特性を持つ新規顧客を効率的に見つけることができます。

広告運用で成功するためには、明確なKPIの設定、継続的なA/Bテスト、クリエイティブの最適化が不可欠です。また、ランディングページの最適化も重要で、広告から流入したユーザーを確実にコンバージョンに導く設計が求められます。

プラットフォーム活用:既存の集客力を借りる戦略

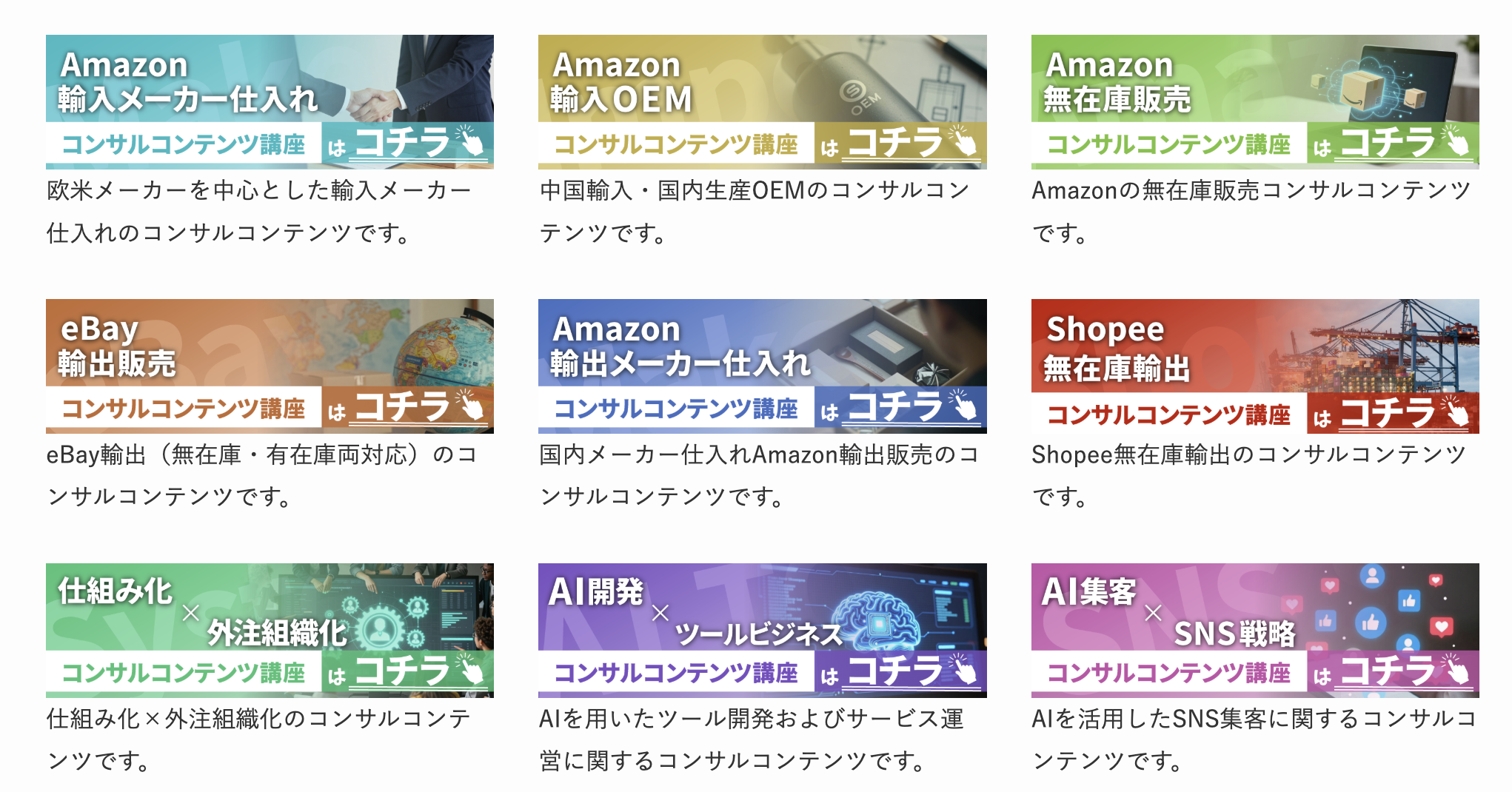

自社でゼロから集客基盤を構築する以外に、既に集客力を持つプラットフォームを活用する方法も効果的です。これは、初期段階で素早く顧客にリーチしたい場合や、特定のターゲット層が集まるプラットフォームがある場合に特に有効です。

noteは、テキストコンテンツを中心としたプラットフォームで、質の高い読者が集まることで知られています。有料記事の販売も可能で、専門知識や経験を収益化する場として活用できます。SEOにも強く、Google検索からの流入も期待できます。

ココナラは、スキルマーケットとして、サービス提供者と利用者をマッチングするプラットフォームです。自身のスキルや知識を商品化し、プラットフォームの集客力を活用して顧客を獲得できます。

Amazon Kindleは、電子書籍出版を通じた集客・ブランディングツールとして活用できます。専門知識を体系化し、書籍として出版することで、権威性の構築と新規顧客の獲得が可能です。

これらのプラットフォーム活用で重要なのは、各プラットフォームの文化やルールを理解し、そこに適したコンテンツや価値提供を行うことです。単なる宣伝ではなく、プラットフォームのユーザーにとって価値のある貢献をすることが、長期的な成功につながります。

Web集客の始め方と流れ

ステップ1:現状分析と目標設定

Web集客を始める前に、まず現状を正確に把握することが重要です。現在のWebサイトのアクセス数、コンバージョン率、既存の集客チャネル、競合他社の状況などを詳細に分析します。Google AnalyticsやSearch Consoleなどのツールを活用し、データに基づいた現状認識を行います。

次に、具体的で測定可能な目標を設定します。「アクセスを増やしたい」という曖昧な目標ではなく、「3ヶ月後に月間アクセス数を現在の2倍の10,000PVにする」「コンバージョン率を1%から2%に改善する」といった具体的な数値目標を設定します。

目標設定では、ビジネス全体の目標との整合性も重要です。売上目標から逆算して必要な集客数を算出し、それを達成するための具体的な施策を検討します。また、短期目標と長期目標を分けて設定し、段階的な成長シナリオを描くことが成功への近道です。

ステップ2:ターゲット顧客の明確化

効果的なWeb集客には、ターゲット顧客の明確な定義が不可欠です。年齢、性別、職業といった基本属性だけでなく、価値観、ライフスタイル、抱えている課題、情報収集の方法など、詳細なペルソナを作成します。

ペルソナ作成では、実際の顧客データやインタビューを基にすることが重要です。想像だけでなく、リアルな顧客像を描くことで、より効果的なメッセージングとチャネル選択が可能になります。

また、カスタマージャーニーマップを作成し、顧客が認知から購入、そしてリピートに至るまでの過程を可視化します。各段階でどのような情報を求め、どのようなチャネルを利用するかを理解することで、適切なタイミングで適切なアプローチができるようになります。

ステップ3:集客チャネルの選定と優先順位付け

ターゲット顧客が明確になったら、最も効果的な集客チャネルを選定します。すべてのチャネルを同時に始めるのではなく、リソースと期待効果を考慮して優先順位を付けることが重要です。

チャネル選定の基準としては、ターゲット顧客の利用頻度、競合の少なさ、自社の強みを活かせるか、必要なリソース(時間、費用、スキル)、期待できるROIなどを総合的に評価します。

一般的には、即効性を求める場合は広告から、長期的な資産構築を目指す場合はSEOやコンテンツマーケティングから始めることが推奨されます。また、B2Bビジネスの場合はLinkedInやnote、B2Cの場合はInstagramやTikTokなど、ビジネスモデルに応じた選択も重要です。

ステップ4:コンテンツ戦略の立案

どのチャネルを選択するにしても、価値あるコンテンツの提供は不可欠です。コンテンツ戦略では、顧客の課題解決に焦点を当て、教育的で有益な情報を継続的に提供する計画を立てます。

コンテンツカレンダーを作成し、定期的な更新スケジュールを設定します。季節性やトレンド、自社のビジネスサイクルを考慮し、戦略的にコンテンツを配信します。また、一つのコンテンツを複数のフォーマット(ブログ記事、動画、インフォグラフィック、SNS投稿など)に展開する「コンテンツリパーパシング」も効率的な方法です。

コンテンツの品質管理も重要です。誤字脱字のチェックはもちろん、情報の正確性、読みやすさ、視覚的な魅力など、複数の観点から品質を担保する体制を整えます。

ステップ5:実行とPDCAサイクル

計画が整ったら、いよいよ実行フェーズです。しかし、Web集客は一度始めたら終わりではありません。継続的な改善が成功の鍵となります。

実行段階では、計画通りに進めることも重要ですが、市場の反応を見ながら柔軟に調整することも必要です。週次または月次でKPIをレビューし、目標との乖離がある場合は原因を分析し、改善策を実施します。

PDCAサイクルを効果的に回すためには、データドリブンな意思決定が不可欠です。感覚や思い込みではなく、実際のデータに基づいて判断し、小さな改善を積み重ねていくことで、大きな成果につながります。

ステップ6:効果測定と分析

Web集客の大きな利点は、ほぼすべての活動が数値化・可視化できることです。適切な効果測定により、投資対効果を明確にし、次の施策への示唆を得ることができます。

基本的な指標としては、トラフィック(アクセス数、ユニークユーザー数)、エンゲージメント(滞在時間、直帰率、ページビュー)、コンバージョン(問い合わせ数、購入数、会員登録数)などがあります。これらを定期的にモニタリングし、トレンドを把握します。

また、アトリビューション分析により、顧客が最終的なコンバージョンに至るまでにどのようなチャネルを経由したかを理解することも重要です。ラストクリックだけでなく、ファーストタッチやアシストの貢献度も評価することで、各チャネルの真の価値を把握できます。

ステップ7:スケールアップと最適化

初期の成功パターンが見えてきたら、成功要因を分析し、スケールアップを図ります。効果の高いチャネルへのリソース配分を増やし、効果の低いチャネルは改善または撤退を検討します。

スケールアップの際は、品質を維持しながら量を増やすことが課題となります。外注パートナーの活用、業務の自動化、チーム体制の構築など、持続可能な成長を支える仕組みづくりが重要です。

また、新しいチャネルへの展開も検討します。既存チャネルで得た知見を活かし、関連性の高い新しいチャネルに展開することで、さらなる成長機会を創出できます。

Web集客のおすすめの手法

SEO×AI時代の新戦略:SGE(Search Generative Experience)への対応

2024年以降のSEO戦略は、従来の手法から大きく転換する必要があります。GoogleのSGE(Search Generative Experience)により、検索結果にAIが生成した回答が表示されるようになり、従来の上位表示戦略だけでは不十分になっています。

新しいSEO戦略では、「情報提供」から「体験提供」へのシフトが求められます。単に情報を羅列するのではなく、ユーザーが実際に行動を起こし、問題を解決できるような実践的なコンテンツが評価されます。

具体的には、ケーススタディの充実、実際のデータや事例の提示、インタラクティブなツールの提供、動画やインフォグラフィックを活用した分かりやすい説明などが効果的です。また、著者情報の明示、専門資格の提示、実績の公開など、E-E-A-Tを強化する施策も重要です。

さらに、音声検索やビジュアル検索への対応も考慮する必要があります。自然な会話調のコンテンツ作成、画像のalt属性の最適化、構造化データの実装など、新しい検索方法に対応した最適化が求められます。

Instagram戦略:リール×ストーリーズ×フィード投稿の最適配分

Instagramは、複数の投稿フォーマットを戦略的に組み合わせることで、最大の効果を発揮します。それぞれのフォーマットには特性があり、目的に応じて使い分けることが重要です。

リール動画は、最も拡散力の高いフォーマットです。アルゴリズムによる優遇もあり、フォロワー以外にもリーチしやすいのが特徴です。エンターテインメント性の高いコンテンツ、How-to動画、ビフォーアフターなど、視覚的にインパクトのあるコンテンツが効果的です。

ストーリーズは、24時間で消える特性を活かした、リアルタイムで親密なコミュニケーションツールです。舞台裏の公開、限定オファー、アンケート機能を使った双方向コミュニケーション、ライブ配信など、フォロワーとの関係性を深めるために活用します。

フィード投稿は、ブランドの世界観を表現し、長期的に残るコンテンツとして活用します。統一感のあるビジュアル、詳細なキャプション、適切なハッシュタグ戦略により、ブランドイメージの構築と新規フォロワーの獲得を図ります。

成功のポイントは、これらのフォーマットを連動させ、一貫したストーリーテリングを行うことです。例えば、フィード投稿で商品を紹介し、ストーリーズで使用方法を説明し、リールで実際の効果を見せるといった連携が効果的です。

X(Twitter)活用:リアルタイムマーケティングの極意

Xは、その即時性と拡散性を活かしたリアルタイムマーケティングに最適なプラットフォームです。トレンドに乗った投稿、時事ネタへの言及、ライブツイートなど、「今」を捉えたコミュニケーションが求められます。

効果的なX活用のポイントは、一貫した投稿頻度の維持です。1日3〜5回程度の投稿を目安に、朝の通勤時間、昼休み、夜のプライムタイムなど、ターゲットがアクティブな時間帯を狙います。

ハッシュタグ戦略も重要です。トレンドハッシュタグへの参加、独自ハッシュタグの作成、イベント連動ハッシュタグの活用など、戦略的にハッシュタグを使用することで、リーチを拡大できます。

また、Xの特徴である双方向性を活かし、フォロワーとの対話を重視します。リプライへの迅速な対応、引用リツイートでの感謝、アンケート機能の活用など、コミュニティとの関係構築に注力します。

YouTube戦略:長尺動画とショート動画の使い分け

YouTubeでは、長尺動画とYouTubeショートを戦略的に使い分けることで、幅広い視聴者層にリーチできます。それぞれの特性を理解し、コンテンツの内容に応じて最適なフォーマットを選択します。

長尺動画は、詳細な解説、チュートリアル、インタビュー、ウェビナーなど、深い情報提供に適しています。視聴時間が評価指標となるため、視聴者を引きつけ続ける構成が重要です。導入部での期待値設定、チャプター機能の活用、エンドスクリーンでの関連動画誘導など、視聴体験を最適化します。

YouTubeショートは、60秒以内の縦型動画で、TikTokやInstagramリールと同様の形式です。手軽に視聴でき、アルゴリズムによる拡散も期待できるため、新規視聴者の獲得に効果的です。インパクトのある冒頭、簡潔なメッセージ、繰り返し視聴したくなる構成がポイントです。

両フォーマットを連携させる戦略も効果的です。ショート動画で興味を引き、長尺動画で詳細を解説する、長尺動画のハイライトをショート動画として切り出すなど、相互に視聴者を誘導する仕組みを作ります。

Meta広告の高度な活用法:カスタムオーディエンスとLookalike

Meta広告(Facebook・Instagram広告)の真価は、その精緻なターゲティング機能にあります。特に、カスタムオーディエンスとLookalikeオーディエンスを活用することで、費用対効果の高い広告運用が可能になります。

カスタムオーディエンスでは、既存顧客のメールアドレスや電話番号をアップロードし、その顧客に直接広告を配信できます。また、ウェブサイト訪問者、アプリ利用者、動画視聴者など、自社と何らかの接点を持った人々をターゲティングできます。

Lookalikeオーディエンスは、既存の優良顧客に類似した特性を持つ新規ユーザーを見つける機能です。1%〜10%の類似度を設定でき、精度と規模のバランスを調整できます。一般的に、1〜3%の設定が最も効果的とされています。

広告クリエイティブの最適化も重要です。動画広告、カルーセル広告、コレクション広告など、様々なフォーマットをテストし、最も効果の高い組み合わせを見つけます。また、ダイナミック広告を活用することで、ユーザーの行動履歴に基づいた最適な商品を自動的に表示できます。

プラットフォーム戦略:note、ココナラ、Kindleの効果的活用

既存プラットフォームの活用は、独自の集客基盤を構築する時間とコストを削減できる効率的な方法です。各プラットフォームの特性を理解し、戦略的に活用することが成功の鍵となります。

noteの活用戦略では、専門知識や経験を体系化したコンテンツを定期的に公開します。無料記事で信頼を構築し、有料記事やマガジンで収益化を図ります。また、企業アカウントとして、採用広報やブランディングにも活用できます。クリエイターとのコラボレーション、共同マガジンの作成など、コミュニティ機能を活かした展開も効果的です。

ココナラの活用では、自身のスキルや知識を商品化し、プラットフォームの集客力を活用します。サービス内容の明確化、魅力的なサービス説明、適正な価格設定、迅速で丁寧な対応により、高評価を獲得し、プラットフォーム内での露出を増やします。また、ココナラブログ機能を活用し、専門性をアピールすることも重要です。

Amazon Kindleの戦略的活用では、専門書籍の出版を通じて権威性を構築します。Kindle Unlimitedへの登録により、幅広い読者にリーチでき、書籍内から自社サービスへの導線を設計することで、質の高いリードを獲得できます。シリーズ化により、読者との長期的な関係構築も可能です。

Web集客の注意点・トラブル事例

法的リスクと規制への対応

Web集客を行う上で、法的リスクの理解と適切な対応は不可欠です。知らずに法律違反を犯してしまうと、罰則だけでなく、ブランドイメージの毀損にもつながります。

最も注意すべきは、薬機法(医薬品医療機器等法)違反です。健康食品、化粧品、美容機器などを扱う場合、効能効果の標榜に厳しい制限があります。「○○が治る」「○○に効く」といった医薬品的な表現は使用できません。ビフォーアフター写真の使用も、多くの場合で規制対象となります。

景品表示法も重要な規制です。優良誤認表示(品質や規格について実際よりも優れていると誤認させる表示)、有利誤認表示(価格や取引条件について実際よりも有利だと誤認させる表示)は禁止されています。「業界No.1」「日本一」などの最上級表現を使用する場合は、客観的な根拠が必要です。

個人情報保護法への対応も必須です。Webサイトでの個人情報収集には、利用目的の明示、適切な管理、第三者提供の制限などが求められます。プライバシーポリシーの策定と公開、SSL証明書の導入、適切なデータ管理体制の構築が必要です。

著作権侵害にも注意が必要です。画像、動画、音楽、文章など、他者の著作物を無断で使用することは違法です。フリー素材を使用する場合も、利用規約を確認し、クレジット表記などの条件を守る必要があります。

プラットフォーム依存のリスク

特定のプラットフォームに過度に依存することは、大きなリスクを伴います。アルゴリズムの変更、規約の改定、アカウントの凍結など、自社でコントロールできない要因により、一夜にして集客基盤を失う可能性があります。

実際の事例として、Facebookのアルゴリズム変更により、オーガニックリーチが激減し、それまで無料で獲得できていたトラフィックが得られなくなったケースがあります。また、Googleのコアアップデートにより、検索順位が大幅に下落し、アクセス数が90%減少したサイトも存在します。

対策としては、複数のチャネルに分散投資し、リスクヘッジを図ることが重要です。また、最終的には自社のメールリストやLINE公式アカウントなど、直接コントロールできる顧客接点を構築することが、持続可能なビジネスの基盤となります。

炎上リスクとレピュテーション管理

SNS時代において、炎上リスクは常に存在します。不適切な発言、配慮に欠ける表現、誤解を招く情報発信などが、瞬時に拡散され、ブランドイメージを大きく損なう可能性があります。

炎上を防ぐためには、投稿前の複数人でのチェック体制、炎上しやすいトピック(政治、宗教、ジェンダーなど)への慎重な対応、多様性への配慮などが必要です。また、批判的なコメントへの対応方法も事前に決めておくことが重要です。

万が一炎上した場合は、初動対応が極めて重要です。事実確認、謝罪の必要性の判断、適切な説明、再発防止策の提示など、迅速かつ誠実な対応が求められます。火に油を注ぐような反論や、無視による放置は、事態を悪化させる可能性があります。

成果が出ない場合の原因分析

Web集客で成果が出ない場合、その原因を正確に特定し、適切な改善策を実施することが重要です。よくある失敗パターンとその対策を理解しておくことで、早期の軌道修正が可能になります。

ターゲティングの失敗は最も多い原因の一つです。想定していたターゲットと実際の顧客にズレがある場合、どれだけ優れたコンテンツを作成しても成果につながりません。実際の顧客データを分析し、ペルソナを修正する必要があります。

一貫性の欠如も大きな問題です。投稿頻度が不規則、メッセージが統一されていない、ビジュアルに一貫性がないなど、ブランドとしての統一感がない場合、顧客の信頼を得ることができません。ブランドガイドラインを作成し、一貫した発信を心がけます。

価値提供の不足は根本的な問題です。自社の宣伝ばかりで、顧客にとって価値のある情報を提供していない場合、フォロワーは離れていきます。常に「顧客にとっての価値は何か」を問い続け、教育的で有益なコンテンツを提供することが重要です。

競合との差別化戦略

Web上では、競合他社との比較が容易であるため、明確な差別化がなければ価格競争に陥りやすくなります。持続可能な競争優位を築くためには、独自の価値提案が不可欠です。

差別化のアプローチとしては、専門特化(特定のニッチ市場に集中)、顧客体験の向上(他社にない付加サービスの提供)、ブランドストーリーの構築(感情的なつながりの創出)、テクノロジーの活用(AIやARなどの先端技術の導入)などがあります。

重要なのは、表面的な差別化ではなく、顧客にとって意味のある差別化を実現することです。競合分析を通じて市場のギャップを発見し、自社の強みを活かしてそのギャップを埋める戦略を立案します。

持続可能な成長のための体制構築

初期の成功を持続可能な成長につなげるためには、適切な体制構築が不可欠です。属人的な運用から脱却し、組織として継続的に成果を出せる仕組みを作る必要があります。

チーム体制の構築では、戦略立案、コンテンツ制作、データ分析、顧客対応など、各機能に専門性を持つメンバーを配置します。小規模な組織では、一人が複数の役割を担うことになりますが、それぞれの責任範囲を明確にすることが重要です。

業務プロセスの標準化も重要です。コンテンツ制作のワークフロー、品質チェックの基準、効果測定の方法などを文書化し、誰でも同じ品質で業務を遂行できる体制を整えます。

また、継続的な学習と改善の文化を醸成することも重要です。定期的な勉強会の開催、外部セミナーへの参加、最新トレンドの共有など、チーム全体のスキルアップを図ります。

まとめ:Web集客成功への道筋

Web集客は、現代のビジネスにおいて避けて通れない重要な要素です。しかし、その手法は多様化し、常に進化し続けています。本記事で紹介した各手法は、それぞれに特徴があり、ビジネスの性質やターゲット顧客によって最適な選択は異なります。

成功のポイントは、まず自社のビジネスとターゲット顧客を深く理解し、それに基づいて適切な集客チャネルを選択することです。そして、選択したチャネルで一貫性のある価値提供を継続し、データに基づいた改善を重ねていくことが重要です。

特に強調したいのは、Web集客は一朝一夕で成果が出るものではないということです。SEOであれば最低でも3〜6ヶ月、SNSマーケティングでも継続的な投稿を数ヶ月続けて初めて成果が見え始めます。短期的な成果を追い求めるあまり、本質的な価値提供を忘れてはいけません。

また、テクノロジーの進化、特にAIの発展により、Web集客の手法は今後も大きく変化していくでしょう。しかし、どんなに技術が進化しても、「顧客に価値を提供する」という本質は変わりません。常に顧客視点を持ち、真摯に価値提供を続けることが、持続的な成功への唯一の道です。

最後に、Web集客は投資です。時間、労力、資金を投入し、それに見合ったリターンを得るビジネス活動です。適切な戦略と実行、そして継続的な改善により、その投資は必ず大きなリターンとなって返ってくるでしょう。本記事が、あなたのWeb集客戦略の構築と成功への一助となれば幸いです。